设立指标评价标准:从指标到结论

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

数据本身并不会说话,数据+标准,才能形成一个结论。举个简单的例子,有一个小伙子小明的数据指标是身高为 180cm,是否就能说明小明是一个合适的小伙子呢?显然不能。因为“合适”的标准并不清楚,这时候单靠一个“身高为 180cm”是无法下结论的。

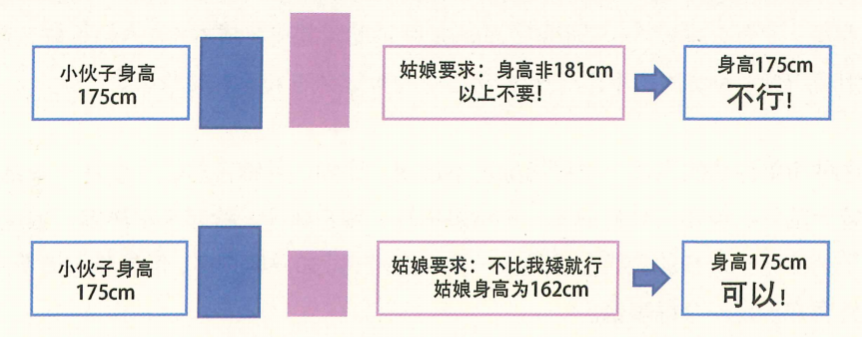

如果有一个具体场景,如相亲中有一位姑娘提出了标准,要求“身高在 180cm 以上”。那么小明身高为 180cm,符合标准,就可以说“在身高问题上,他是一个合适的小伙子”了。对于类似“身高”“月收入”等连续型指标,都可以沿用这个规则,如下图所示。

对于分类变量,往往难以直接下判断,需要结合一个数值变量一起看。比如小伙子的工作单位为国企/私企,这就是一个典型的分类变量。到底相亲对象找工作单位为国企的好,还是工作单位为私企的好?这时候仅凭“国企/私企”这一个变量是无法下结论的,需要结合一个数值型变量下结论,比如对比“国企/私企”的工资收入、工作时间,就可以评价好/坏了。在商业分析中也是如此,只有数据+标准,才能形成判断。然而商业经营不是上学考试,并没有一个“全国经商发财统一标准”,因此需要从业者基于自己对行业和经营的认知,找到判断好/坏的标准。

对专业的商业分析师/数据分析师而言,自己具有寻找判断标准的能力尤其重要!如果不谈标准,只谈数据,就无法从数据中推导出结论,更谈不上用数据指导业务了。如果只会被动地问业务部门的同事“你们的标准是什么?”最有可能遇到的是业务部门的同事自己都说不清楚。或者同一件事今天说“好”,明天说“不好”,让人无所适从。有寻找标准的能力,是鉴别一个商业分析师/数据分析师实战能力的重要标准。最简单的寻找标准的办法是先看成本/收入一类的结果指标。

- 第一,这些指标是数值型变量,可以比较大小。

- 第二,这些指标业务含义清晰明确,成本越少越好,收入越多越好。

- 第三,这些指标一般都有数据记录,方便统计和查看。

比如,评价不同部门的销售收入指标(产出指标),那么:

- 收入为零≥收入为负。

- 收入为正≥收入为零。

- 收入为正,数值越大越好。

这样就建立了评价标准,可以对不同部门的收入进行内部排序,比较出谁好谁差。

TIP

对于成本指标,就不能进行这么简单的评估了。收入越多越好,可成本并非越少越好。没有成本投入,哪来收入的增加呢?此时就得将成本/收入指标联合起来看利用 ROI(投资回报率)分析法或盈亏平衡分析法来解决问题了。

对于这种简单评估的方法,过程指标也不适用。比如,月销售总收入就是一个结果指标肯定数值越大越好。但客户数就不是一个结果指标,客户数多,看起来很热闹,但这些客户是否都参与了消费呢?消费的金额多还是少?要一并考虑。如果客户多,但是参与消费的客户少就不能认为客户多是一个好事情。

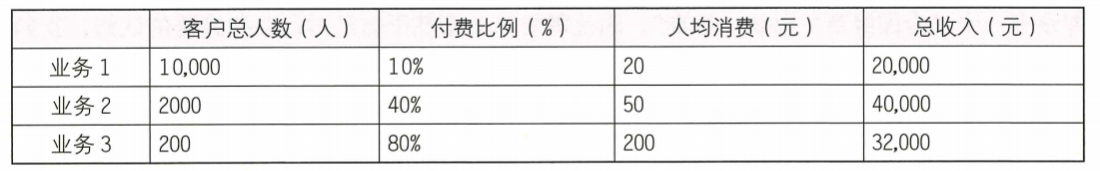

举一个简单的例子,如下表所示:

虽然业务1中客户总数远远多于业务2,但业务1中客户付费比例太低,人均付费太少,总收入低于业务2,

虽然业务3中客户付费率高,人均付费多很多,但是客户数太少,总收入也不如业务2。

在评价过程指标时,即使只是单指标,也不能简单地下结论:越多越好。而是要和某个结果指标挂钩(最好是和收入指标挂钩),综合进行评估。

很多时候,成本/收入指标的变化,并非一个均匀的恒定数值。很多行业有淡季/旺季的区别,反映在指标上,会随着时间的变化,有高低起伏的波动。因此,即使评论“成本/收入”这样看似简单的、结果性的指标,也不能简单地看当前一天、一周、一个月,甚至一年的数据。这时候,就得使用趋势分析法,分析成本/收入随时间变化的情况。

综上所述,想建立评估标准并非易事。即使把指标缩小到成本/收入这么小的范围,也依然要考虑时间维度,要考虑投入/产出之间的关系,因此需要花大精力去解决。