全面认识现状总结

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

本篇文章为全面认识商业现状总结,下面文章中首先会从一个简单的商业故事开始,循序渐进介绍了以下内容。

- 商业分析的作用:如何基于清晰的分析思路,辨别商业机会的真伪。

- 商业的基本常识:商业模式、行业分类、组织架构、成本/收入形态。

- 商业分析的4种基础方法:趋势分析法、自然周期法、生命周期法、主动行为法。

- 商业分析的8种初级方法:结构分析法、分层分析法、同期分析法、ROI分析法/比率分法、矩阵分析法、盈亏平衡分析法、对比分析法、多指标综合评估法。

这些都是商业分析的基本概念。有了这些基础,才能继续后边的深入分析。介绍的方法之所以称为基础方法和初级方法,是因为这些方法都不需要高级的数学公式或复杂的分析逻辑,只要简单训练即可掌握。正因为方法很简单易用,所以这些方法可以在工作/生活中大放异彩,对创业者、职场人、数据分析师,都很有用处。

创业者:利用初级方法考察创业项目

对创业者来说,掌握介绍的初级方法,是识别项目好坏的重要手段。创业本是一件艰苦的事,成功来之不易,创业者要对经营的各个细节了解全面,才能做好充足的准备。因此,用初级方法深入了解业务发展的各种规律,直观感受各种影响因素的大小,是开启创业之路的第一步。否则,即使遇到一个好的项目,全生命周期来看利润丰厚,也有可能因为在某个阶段没有控制好投入/产出的节奏,使得最后功亏一篑。

初级方法更大的用处在于识别骗局。本质上,各种创业骗局就是采用瞒天过海、一叶障目、移花接木等手段,包装一个金光闪闪的案例,骗取公众的信任,之后大肆敛财。等到受骗群众亲自操作的时候,才发现根本不是这么回事。

当然,如果个人悟性很好,行业知识很丰富,能够凭经验规避掉一些风险。但利用初级方法可以快速、量化识别项目,即使没有丰富的经验,也能从数据对比中发现问题,从而帮大家擦亮眼睛。只有掌握了识别项目的发展周期、真实投入/产出、真实成功率的能力,才能找到适合自己的创业项目。

综合利用初级方法考察项目,可以分为以下4步。

第一步:识别商业模式

识别商业模式是B2C、B2B、B2B2C、B2VC、B2RI中的哪一种。如果发现这个模式本身就是没有实体产品销售的“拉人头”模式,就及时停止。识别商业模式,可以顺便了解该模式主要服务的客户群体特征、群体数量、支付能力等,从而为评估投入/产出打下基础;也可以顺便了解该模式的渠道特征,从而为区分固定投资与经营成本打下基础。

第二步:识别项目的投入、产出指标

抛开各种华丽的背景介绍、高大上的商业模式说明烦琐的运作流程、花里胡哨的产品推荐,先简简单单地计算清楚下面的几项内容。

- 投资多少钱?

- 投资到什么地方?

- 固定投资多少钱?

- 日常消耗多少钱?

- 产出多少钱?

有了这些基础账目,才好进一步思考。

第三步:识别项目生命周期

对于成熟项目(实际经营时间在3年、5年、10年以上的),可以选取一个样本,观察其全生命周期的表现,了解投入/产出的发展趋势,计算盈亏平衡点。

对于新兴项目(实际经营时间在3年内,甚至当年新出的,俗称“网红项目”),可以用同期群分析法,对比其项目开始后第1周至第n周的表现。

这样能掌握投入/产出的基本规律,既能鉴别项目是否靠谱,又能找到实际经营的参照物如果自己开始经营了,就能根据这些参照数值,判断经营效果。

第四步:识别成功案例的成功概率与可复制性

所有招商中的项目,都会向人们展示它的成功案例。这时,人们要保持头脑清醒,过滤掉那些没有数据支持的、没有其他参照物做参考的、个人声泪俱下讲成功心得的案例,无论表演得多卖力,记住:孤证不立。

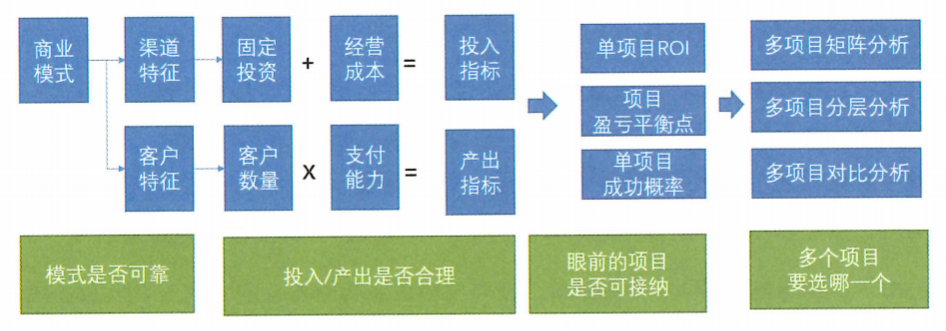

有了以上4步,就能掌握一个项目的基本特征,从而评估下面的几项内容(见下图)。

- 投入的资本自己是否具备?

- 产出的价值是否能满足期望?

- 从投入到产出需要多久,是否能等得起?

- 投入/产出的发展规律如何,要保持何种节奏?

有了这些判断,就能最终定论:“是否适合自己从事”?

当然,获取信息的过程是辛苦的。需要大量的调研、实地走访、观摩、计算,还需要观察不同类型的店铺,更要观察一段时间后才能看出趋势性。但是,不了解是失败之源,做好基础功课,只抓问题本质,避免陷入各种琐碎的细节之中,才能找到创业的生存之路。

职场人:利用初级方法开展企业工作

对职场人来说,用数据说话是必备的技能。但和业务相关的数据指标非常多,常常让人困不知道用哪个合适?在不了解情况的时候,随便引用数据,还经常被人诟病:

- 数据没有代表性。

- 数据没有可比性。

- 数据用错了。

因此,掌握一套简单容易上手的分析数据的思路是很重要的。利用初级方法,可以实现突出重点、快速上手的效果。

第一步:厘清自己部门的产出指标

产出指标往往是部门的KPI,是工作的指挥棒,因此需要第一时间了解清楚,并且牢牢谨记这是考核工作的标准,时刻盯紧。

第二步:观察产出指标的趋势

用趋势分析法、生命周期法、自然周期法、主动行为法等手段,观察产出指标过往发展态势。这样看到指标波动的时候,能有所准备,识别出哪些是自然波动,哪些是人为操作,为进一步分析做准备。

第三步:观察产出指标的结构

当自己负责多个产品、多个渠道、多个团队时,用分层分析法、同期群分析法,观察出哪些是骨干、主力部队,哪些是陪衬、杂牌部队,这样更容易找到工作重点。

第四步:观察投入指标

一般很难核算清楚公司整体成本,当你在一个部门任职时,关注自己部门的主要成本即可。比如,销售部门关注人手是否充足、营销部门关注活动经费是否足够、研发部门关注高素质人才是否足够等。

第五步:观察投入、产出之间的关系

了解投入/产出比,既能发现问题,也能找出表现好的标杆,为深入研究“为什么做得好”做准备。

第六步:观察投入、产出之间的重要过程指标

一般是供给、销售渠道类指标,从而理解投入/产出是怎么做出来的。

第七步:观察对过程指标有影响的附加动作

一般是产品设计、营销类指标,从而理解如果想加速业务,可以怎么额外发力。

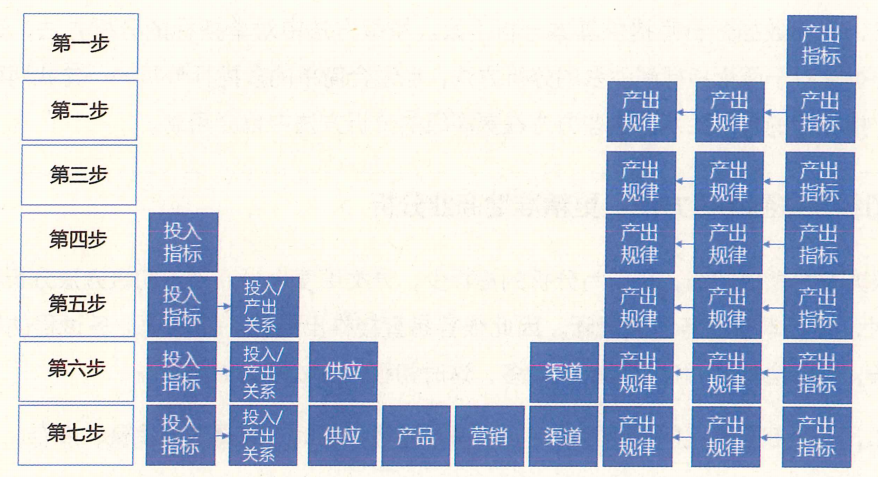

以上7步,可以归纳为如下图所示的观察步骤。第一至五步都能用初级方法了解清楚并且由浅入深,从最直观、最核心的KPI指标出发,从而更容易厘清思路,避免一上来就陷入细节里无法自拔。

数据分析师:初级方法是基本功

初级方法对专业数据分析师而言非常重要。

第一,它为数据分析师树立了目标意识

因为不直接负责业务KPI,所以比起业务部门,数据分析师的目标意识显得很薄弱。经常见到某个数据分析师,提起数据指标张口就来,一讲一大串,对于分析的目标却一无所知。更有甚者,数据分析师连自己服务的部门是干什么的都不清楚,只会盲目罗列指标然后甩出去,根本谈不上分析问题、指导业务。

所以,看完本篇后,希望能认真梳理下面的问题:

- 在服务哪些部门?

- 这些部门的KPI是什么?。

- 这些部门今年KPI数值是多少?

这样才能从源头上了解业务,做业务需要的分析。

第二,它为数据分析师提供判断依据

很多时候,业务方自己没有判断能力,需要数据分析师帮忙做出判断。常见的问题如下:

- KPI定多少合适?

- 波动多大才算大?

- 连续下跌是不是不行?

初级方法大部分都自带判断标准。这样即使没有了解那么多的业务知识,也能单纯地基于数据下结论。有了结论再与业务方讨论,能更快厘清业务思路,也能为后续分析留下方向,这一点非常重要。很多数据分析师没有做出判断的意识,只会罗列流水账:昨天数据跌了今天数据升高了。对于数据跌了好不好,数据升高了行不行,完全没有判断,有时甚至判断错误,原本是正常波动的被当成重大问题大书特书,这就无法继续分析了。

第三,它为数据分析师提供基本分析手段

初级方法中对单指标的分析方法,适合所有单指标分析,对于两个指标间关系的分析方法,也适合简单的多指标分析—先找两两关系,再找多个指标间的复杂关系。这些方法在更高级的分析方法中也会用到。

从初级方法到中级方法:更精准地商业分析

初级方法之所以初级,是因为分析的指标少,分类维度也少。当用初级方法分析投入、产出指标时,指标本身业务含义清晰,因此很容易直接推出结论。当考虑业务过程的时候,流程会变长,环节会增多,过程指标会增多,这时初级方法就不太够用了。

比如,一个B2C模式的实体零售店,在考虑过程指标时,就得考虑销量、库存。

对库存而言,并非越多越好,或者越少越好。

- 季度性销售商品:旺季到来提前备货,淡季来临提前清仓。

- 商品生命周期:成长期大量进货,稳定期控制库存。

- 促销活动:活动之前储备足够的库存,活动后慢慢消化。

总之,指标好坏,要看全流程的节奏而定,有一个合理的范围。库存太高了会积压商品,库存太低了会造成缺货。

比如,对于B2B模式的互联网SaaS业务的销售来说:

- 意向客户多了,很可能只是客户随口答应,实际上没有需求。

- 体验流程转化高了,很有可能只是客户想自学产品功能,不会采购。

- 跟进流程转化率高了,很可能只是销售员为完成要求主动打电话联系,客户并不开心。

- 如果抛开最终转化,只看过程,就很容易制造虚假繁荣,结果“一地鸡毛”。

综上所述,当考虑过程指标时,要优先梳理清楚从投入到产出的全链路逻辑,将指标间的关系缕清,之后基于全链路平衡发展的角度,定义指标数值的好坏,最后寻找优化提升的方法。