建立数据指标:商业分析的前提

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

想开展商业分析,第一步就得用数据说话。我们要将纷繁复杂的商业现象转化为数据,即可以衡量和计算的数据指标。

1.数据指标类型

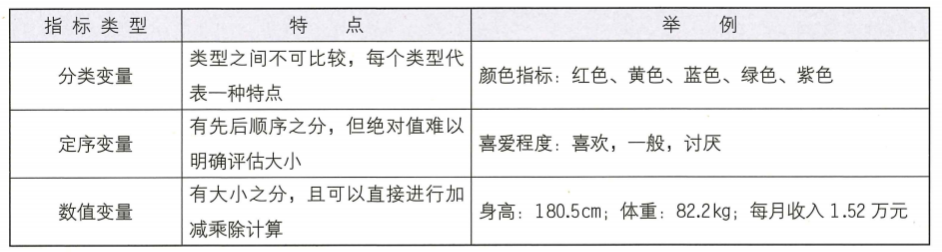

数据指标有3种类型:分类变量、定序变量、数值变量,如下表:

分类变量与定序变量的存在非常有意义,它们可以把不能直接用数字衡量的特征,也作为变量记录下来,用于分析。

比如,用户喜欢的颜色:红色、蓝色、黄色……无法直接用数字表达大小。此时,可以把颜色做一个分类,对比各分类(红色、蓝色、黄色等)商品的购买率,通过购买率的高低来识别用户的爱好。

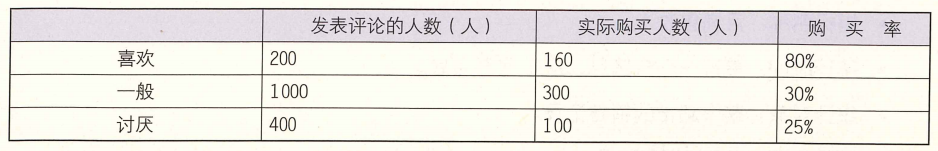

再比如,用户在商品评论区留下的满意程度:喜欢,一般,讨厌。通过字面反馈,商家只能大概知道用户对商品的喜欢程度,但到底差多少,很难量。通过设定定序变量,可以对比这3种类型之间的购买率差距。

通过量化分析可以看出:只有表示喜欢的用户,才是真正高意愿的购买者,其他用户群体差异没有想象中(或者说字面上表达出来的)那么大,要努力把用户的满意度做到“喜欢”的程度才能提高购买率。 所以,不要觉得商业现象太复杂,难以量化。通过配合使用3种变量,能够把如态度、意愿身份、需求、体验等主观指标一并量化分析。

以人的态度为例。态度是驱动行为的深层次原因,可态度指标是很难被采集到的。即使是直接用问卷调查“您的满意度是多少”回答也不见得完全准确。因为很多时候,人们自己都说不清楚自己的感觉,更不用指望别人能说清楚。

而人的基础属性(如性别、年龄、受教育程度)、行为是相对容易采集的,所以在真实商业分析中,更主要的方法是通过“基础属性+行为",反推用户的态度,再加以少量问卷调查辅助。这一点在后续章节讲到宣传内容、用户需求、产品特点分析时,会频繁地被使用。

通过上面的例子,会注意到:只有数值型变量能够被计算,而分类变量和定序变量一般都是用来区分类型的,比较不同类型时使用。习惯上,一般将关于描述一个商业问题的数值变量称为数据指标;将关于分类对比的变量称为分类维度。这两者一般是结合使用的,为了方便理解,先介绍一下什么是数据指标。

2.数据指标的定义

数据指标能直接反映商业经营的结果。在商业经营中,最重要的指标就是成本/收入指标。如之前列举的例子,其中各种错误皆是因为没有量化成本/收入,盲目听信别人口中的“发财机会”、“致富之道”、“成功心得”所致。所以,做商业分析,要将注意力集中到一个具体业务的成本/收入上。

TIP

注意:成本/收入只是一个笼统的、概括性的描述。一个完整的数据指标描述需要包括以下4项:

- 统计时间。

- 统计对象。

- 数据来源。

- 计算公式。

比如,计算一个采用 POS 机(又称收银机)收款的超市的产出指标,可以这样定义。

- 指标名称:月销售收入。

- 统计时间:最近一个自然月,从1号至月底。

- 统计对象:整个超市的销售记录。

- 数据来源:POS机销售记录。

- 计算公式:在统计时间内,所有对象的交易金额总和。

这样就算实现了一个完整的指标定义。同样投入指标,一般是指对一定时间内(如一个月)的经营成本进行统计,比如,商品进货成本、人员工资、房租、水电费等,也能得到完整的定义。

当然,这种完整的描述比较复杂,不适合在讲解或在日常工作中使用。因此,一般在编写图书或日常沟通的时候,会用简略称呼(仅保留时间+指标) ,比如月销售金额代替这种复杂的定义。而这种复杂的定义会记录在数据字典里,供专业的数据分析师或系统开发人员使用。

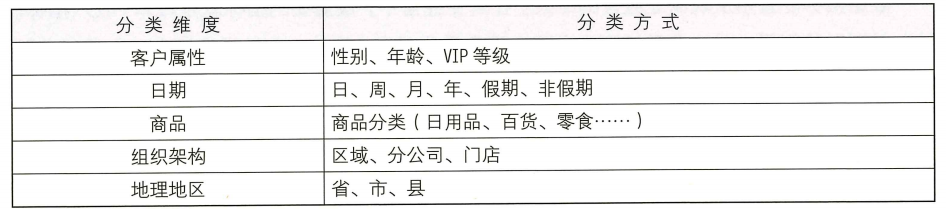

3.数据指标的分类维度

上面例子里的产出指标:月销售收入,是以整个超市为对象的整体指标,它包含整个超市一个月内所有的销售收入。如果想要了解下面的3个问题:

- 不同类型的商品,哪一种卖得更好?

- 从本月1号到月底,每一天的销量是否有区别?

- 办了会员卡的客户和没办会员卡的客户,是否有差异?

这时候就需要使用分类维度了。上述3个问题刚好是常用的几种分类维度,如下表所示。

TIP

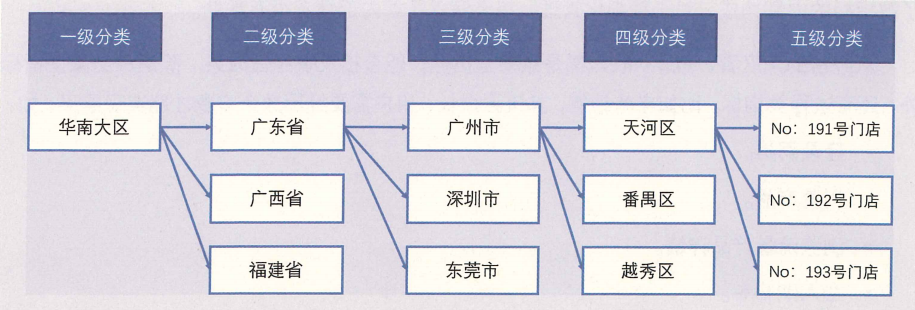

分类维度之间是有层级关系的。比如,一个在全国范围内开门店的企业,要管理遍布各地的门店,常常会设立大区(如华南、华中、华东)、城市分公司、城市内各区域分公司,分层级进行管理。这样,对一个门店归属哪个管理部门,就有了各层级的划分。

其他的分类维度,如商品属性、用户群体,都有类似的分类层级。在做分类对比时,一定要厘清各个维度之间的层级关系,避免胡乱比较导致错误的结论。

很多时候,人们并不知道导致问题的直接原因,但可以通过有问题的个体,与没有问题的个体对比,发现问题所在。如果分类维度设计得合理,就能很容易通过分类对比发现问题。

还以超市为例,如果用周销售总收入来衡量产出,那么可以用周经营总成本来衡量投入。经营成本的构成可能很复杂,房租、水电费、人员工资、商品进货成本、新购买的冰淇淋机等都会构成成本。

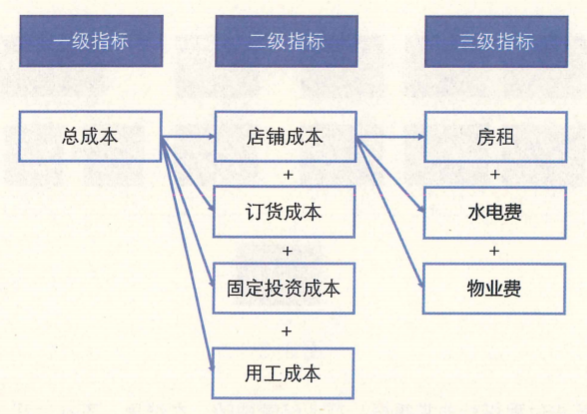

这时候,一个整体指标:总成本,是由多个子指标组成的,比如店铺成本、订货成本、固定投资成本、用工成本等这种关系习惯上被称为一级、二级、三级指标(见下图)。  二级指标是一级指标的内部构成,二级指标之和等于一级指标的数值;三级指标是二级指标的内部构成……以此类推。想要更细致地了解内部构成,还可以有四级、五级、六级指标。

二级指标是一级指标的内部构成,二级指标之和等于一级指标的数值;三级指标是二级指标的内部构成……以此类推。想要更细致地了解内部构成,还可以有四级、五级、六级指标。

了解指标的内部构成,对于精细化管理,以及深入了解内部情况很有帮助。

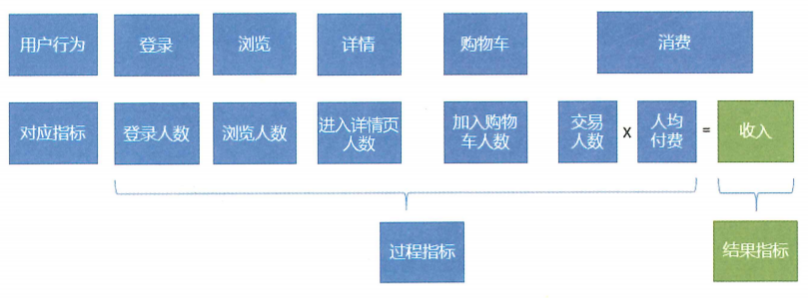

从经营的角度看,成本/收入都是结果型指标,能直接反映经营成果。除这种结果型指标外,还有过程类指标。比如电商销售,其流程很长,用户需要经历数个步骤才能实现购买,如:

- 登录网站。

- 浏览产品。

- 浏览流量产品详情。

- 加入购物车。

- 付款。

在这里,每一个步骤都能用数据指标来衡量,因此形成了众多的过程指标

- 登录人数。

- 浏览产品人数。

- 进入详情页人数。

- 加入购物车人数。

- 付款人数。

- 付款金额。

过程指标之间很可能有层层递进的关系,比如,用户要先登录才能浏览,其中每一个过程都有可能有人员流失,这种关系可以用下图来表示。

区分结果指标与过程指标非常重要!商业经营成败,在结果,不在过程。不出结果,过程再好看也没有用。所以,在分析商业问题时,先把当前问题的结果指标找出来,再围绕结果思考过程是一个非常好的习惯,这样可以避免陷入细节无法自拔。

到这里,可能会有疑问:一个商业问题对应这么多指标、这么多分类维度,该怎么才能看得明白呢?请牢记一点:所有问题的解决,都是由简入繁的过程。因此,切记贪大求多。在面对自己不熟悉的问题时,首先从一两个结果指标开始,然后逐步增加分类维度,再深入过程指标。

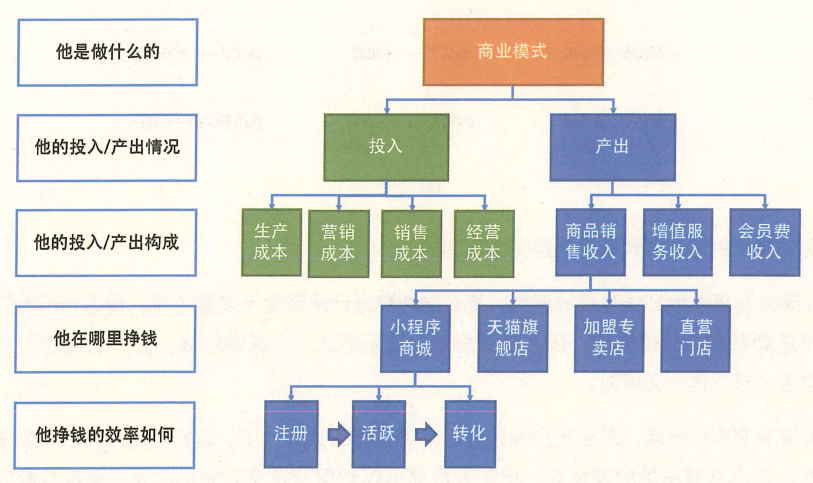

比如,要观察一个商业模式,推荐观察的顺序如下:

- 第一,了解其商业模式的形态。

- 第二,看其整体成本/收入一级指标。

- 第三,看成本/收入的二级子指标。

- 第四,看成本/收入的一级分类维度。

- 第五,看成本/收入相关的过程指标。

- 第六,看客户/从业者等人的相关指标。

因为整体成本/收入是一个业务核心的结果指标,对于判断商业模式的好/坏至关重要,且是其他过程指标的最终结果。所以,弄清楚整体成本/收入指标是“打开”商业问题的“钥匙”。先抓住这两个核心指标,再往下分解,层层深入,条理就很清晰了,如下图所示。  然而,在正式分析之前,必须强调一个被大多数数据分析人员忽视的,但是对真实的分析成果至关重要的问题,那就是数据质量。、

然而,在正式分析之前,必须强调一个被大多数数据分析人员忽视的,但是对真实的分析成果至关重要的问题,那就是数据质量。、