深入洞察业务导读

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

营销活动

营销活动最能吸引用户了。作为用户,大都喜欢在消费的时候多得到一些优惠;作为商家,都愿意通过一点让利换取更多的销售业绩。

营销工作的内涵很丰富,并且很多从业人员都喜欢给营销工作套上各种华丽的词汇,以显得自己做的事情与众不同。实际上,营销工作的核心很简单,就是解决“酒香也怕巷子深”的问题。帮助销售渠道更快地把产品销售出去。

至于如何解决这个问题呢,其基本思路非常直接、清晰。

- 既然“酒香也怕巷子深”,那就把酒搬到巷子口去(即渠道优化,简称Place)。

- 酒特别香,隔着一条巷子都闻得到(即产品优化,简称Product)。

- 酒卖得特别便宜,让人追到巷子里来买(即价格优惠,简称Price)。

- 买酒还有好礼相送,让你就想找我买(即促销活动,简称Promotion)。

这就是营销中最经典的“4P”理论的通俗解读,当然,在每一个“P”理论之下,具体的手段还非常丰富。

1.渠道优化(Place)

渠道优化不仅仅是开一家店这么简单,而是要考虑整个策略,具体如下。

- 单店选址:如何选择合适的门店位置、门店面积,实现投入/产出最大化。

- 区域布局:一个区域(居民区、商业区、工业区、CBD)布置多少家门店。

- 档次搭配:自营和商超渠道如何分配,自营旗舰店、社区店、CBD店如何搭配。

- 终端装饰:门店的形象、装修、服务如何设计才能达到效益最大化。

参考销售渠道分析文章描述。

2.产品优化(Product)

营销中思考的产品优化和产品研发设计中所讲的“优化”完全不是一个概念。营销中思考的“优化”更关注用户的感受,即先不管产品的实际情况,而是关注用户如何看待产品。因此,营销中的产品优化其实更应该叫“产品宣传",即通过各种宣传、介绍,改变用户认知。因此,对尚未购买过产品的用户和已经购买并使用过产品的用户其做法完全不同。

在用户购买前,其并没有体验过产品的质量,因此要减少用户的陌生感,快速建立产品与用户的联系。此时的宣传内容大多会用下面的形式。

- 名人代言——这是xx名人都在喝的酒。

- 从众效应——全国xx万人都在喝这个酒。

- 场景植入——春节拜年,阖家团圆,还是得喝xx酒。

总之,不讲产品的功能参数,而是从人们熟悉的功能、场景、人物出发,讲一个能吸引人的故事,从而给用户植入概念,打开产品销售的局面。

在用户实际购买后,可以真正讲产品的功能、体验等卖点。此时一般会结合用户的消费记录,区分轻度、中度、重度用户,再有针对性地设计宣传方案。

3.价格优惠(Price)

对于价格优惠,降价是最后一招。如果一个品牌或一个产品经常降价,就会让用户觉得“牌子不行”、“质量不佳”、“不好卖吧”……从而越卖越便宜,自断生路。

价格策略是一个体系,包含以下4个方面。

- 整体性策略:产品本身的定位分为高/中/低端,有各自的定价范围。产品定价本身就是产品定位的重要体现,高端产品定价高,低端产品定价低。

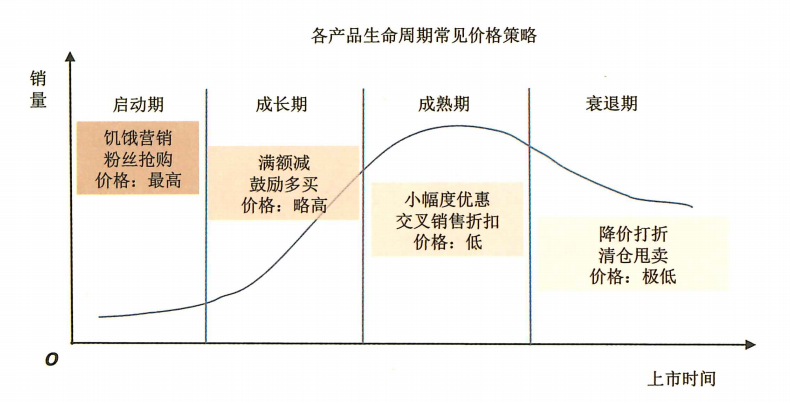

- 阶段性策略:在产品生命周期的不同阶段,围绕产品整体定位,有不同的销售重点如图所示。

- 长期性策略:可以设定不同的会员等级,越高级的会员享受越优惠的价格,且向所有用户公示,从而吸引更多的用户购买。

- 短期性策略:针对短期内的销量波动,进行季节性/临时性的调整。比如突然遭遇连续阴雨天,有一批产品快到期了,就临时降价促销清理库存。

价格策略整体设计如图所示,各种策略相互配合,才能达到效益最大化。

4.促销活动(Promotion)

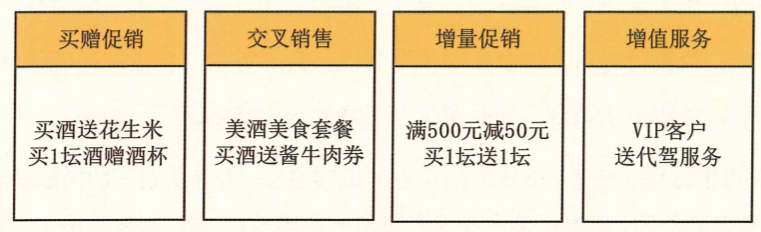

根据用户体验深度的不同,促销活动也有以下4种不同的实现手段。

- 买赠促销:用户购买单品时附赠样品,提升用户体验。

- 交叉销售:用户购买单品时推荐另一件关联产品。

- 增量促销:将若干件单品打包或卖“量贩版”“超大包装版”

- 增值服务:用户购买商品达到一定数量后提供额外的增值服务。

以销售酒为例,可以按下面的做法来做,如图所示。

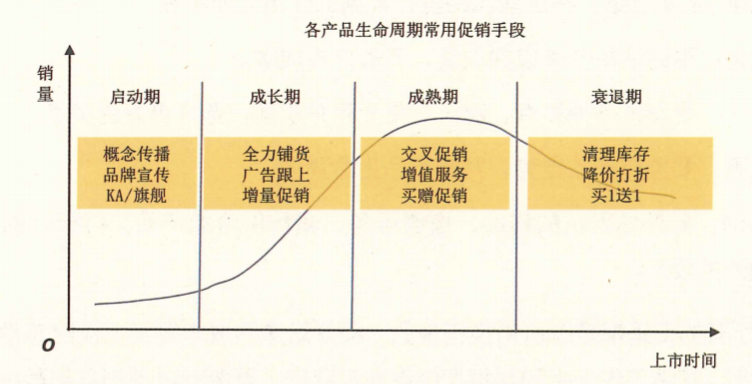

以上各种手段综合反映在产品生命周期中,如图所示。

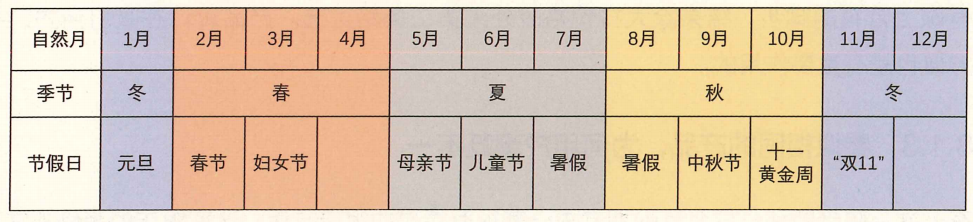

同时,做营销活动往往需要有好的理由,如新品上市、周年庆、新春祝福之类的。避免给用户留下“这个牌子天天都在打折,等着它打折的时候再买吧”的不良印象。并且,一般产品的销售也会随着季节而改变,因此开展营销工作时经常有季节性、节日性主题,如图所示。

在传统企业里,营销工作一般由市场部完成。市场部会分成若干个小组,相互配合。

- 品牌传播:负责公司品牌形象广告的设计及落地,一般品牌类广告考核ROI,不做成本考核。

- 产品管理:负责公司产品线的规划、设计,产品上架以后的全生命周期管理。

- 促销活动:负责促销类活动的设计及落地,一般促销类活动会考核ROI。

- 公关联盟:负责合作企业的开发,合作方案的设计及落地,引入增值服务。

- 会员中心:负责针对用户的全生命周期管理、会员等级、会员礼品等设计。

- 市场调研:负责市场调查、新品测试、舆情监督、市场意见反馈等。

可以说,在很多传统企业里,市场部是企业的运转中枢,负责调动一切内部资源,提升销量。并且市场部和销售部不同,销售部是没有权力决定产品属性、价格、销售政策的,总部怎么规定销售部就怎么执行,只负责把货卖出去。但市场部有权力修改产品属性、调整价格、制定政策,因此在传统企业内,市场部经常牵制销售部。

以上是营销的基本思路,在这些思路里,数据的作用无处不在。

- 渠道优化:要评估每个渠道的质量,节省广告成本。

- 产品优化:要测试各种卖点,哪一个更受用户欢迎,选择更好的卖点。

- 价格优惠:要监控产品走势,判断产品生命周期。

- 促销活动:要评估附送的样品、增值服务、超量供给的产品、打折后的价格,是否换回了额外的收入。

本质上,所有的促销都是以价格换销量的。额外赠送的成本得至少换回等额利润增长才不至于亏损。因此,营销工作天生和数据捆绑得非常紧密,需要时时刻刻用到数据分析方法。

还有一点很重要:营销工作是叠加在正常销售工作的基础之上产生的。因此,到底营销工作产生了多少增量?如果真的不做营销,自然销售额又是多少?这两个分析显得格外重要。正确地衡量营销增幅,才能制定出正确的政策。过度夸大营销效果,很容易导致投入失控进而“鸡飞蛋打”。不认真考核数据,是大部分营销悲剧的起因。

当然,营销悲剧的另一个重要起因是“只有营销,没有产品”。产品的设计更新、质量保障没有跟上营销的脚步,结果除大打价格战外无第二条路可选。产品设计在吸引用户、提升销售方面也是有重要作用的。

打造爆款

打造独特的产品是解决“酒香也怕巷子深”问题的终极法宝。理论上,好的产品在推出的时候是不需要营销的,其良好的口碑会让用户自发地传播。

2006年的游戏《魔兽世界》、2007年的iPhone、2011年的微信等,都是深远改变一个行业的产品。

然而,打造产品的过程是复杂且充满危险的,一不小心就可能出现节里介绍的各种问题。

打造产品的过程大体上分为设计和研发两大部分。

- 设计:对产品的外观、包装、造型、卖点进行设计,直接提升用户体验。

- 研发:实现技术突破,从硬件上满足产品的某项功能要求。

从本质上看,不同层次与需求的用户,愿意为产品支付不同的价格,因此,只要可以满足用户差异化的需求,就能吸引用户付费。并且,用户一般是不具备专业知识的,只能通过产品的外形、颜色、声音等进行判断,因此即使不对产品做根本性功能的研发,也有可能仅通过外观设计来吸引用户。

当然,这种设计受到产品本身属性的限制。产品属性越复杂,标准化程度越低,可设计的空间就会越大。比如汽车就是典型的复杂属性产品:汽车造型、喷漆、内饰、发动机……有太多细节可以调整,因此可以充分满足不同层次的用户需求,例如:

- 针对注重性能的用户,可以定制尾翼、进气、排气等功能设置。

- 针对重科技感的用户,可以配置中控大屏、自动驾驶等功能。

- 针对喜欢个性化的用户,可以在车身上喷上各种个性化的图案。

有些产品的生产标准化程度高,产品属性单一,这时候就只能从其他地方想办法来设计产品,比如像大米、绿豆这种基础粮食产品,本身没有很多卖点可以包装,这时候可以从以下方面入手。

- 包装:使用简洁、美观的包装,体现出产品新鲜、绿色的特点。

- 概念:将“高科技”、“绿色”、“无公害”等各种认证印在袋子上( 前提是一定要符合事实 )。

- 宣传:在高档消费场所宣传产品等。

从本质上看,产品设计的核心思想就是“投其所好,送其所要”。通过对产品改造,制造更多的卖点,可以吸引用户付费。

以上这种分析思路使得商业分析对于产品设计来说格外重要,对以下这几个方面进行仔细的分析、计算、测试,才能得出最终的结论。

- 不同层次的用户,支付能力有多大的差异?。

- 不同需求的用户,喜欢什么样的个性化卖点?

- 打造出的卖点,能吸引多少用户?又能吸引多少用户付费?。

不经过仔细的分析,妄下结论,很容易导致以下问题。

- 卖点根本不是用户想要的。

- 卖点不够好,用户不喜欢。

- 卖点很好,但付费吸引力不足。

- 卖点很好,用户愿意付费,但用户基数太小。

以上这些都会导致设计失败,达不到预期的效果,空耗成本。

传统企业与互联网企业产品

传统企业的产品:由于用户的消费、使用行为均为线下行为,无法记录,因此用户购买过程产品体验等无法量化,也就不易改进。传统企业只能靠品牌广告、门店装修、门店服务等增加产品附加值,提升用户体验,同样这些过程也不易记录。

但互联网产品不同,它们具有以下特性。

(1) 数据可记录:互联网产品基于App、小程序、H5页面等,可以记录用户体验、用户行为轨迹。

(2) 体验即产品:用户在APP、小程序、H5页面中的体验本身就是产品体验,交易只是最后一步,如果没有做好用户体验,则根本就不会有交易行为。

(3) 行为链路长:用户在App内可以随便浏览、查看,不一定付费,因此做好用户维护工作,保持用户活跃度特别重要。

(4) 体验点增多:App、小程序、H5页面等作为虚拟产品,可以具有不同于实体产品的用户体验,提升用户体验的方法更多元化。因此,互联网企业的结构不像传统企业。

在传统企业内,一般是销售部当“火车头”,市场部作为控制中心,供应链做支持,其他部门(如运营、IT、财务、人力等部门)与其配合,呈现出高度以销售为导向的特征。

互联网企业则体现出高度以用户为导向的特征,即以满足用户需求、保持用户在产品内的活跃度为导向,运营、产品、开发3个职能部门相互配合工作,具体介绍如下。

- 运营:负责除产品、开发部门以外的日常工作,内容非常广泛。

- 产品:洞察用户需求,设计产品功能,排除功能需求,监督开发进度,观察用户反馈。

- 开发:根据产品经理提出的需求,实现功能开发,维护系统正常运行。

从分工上看,互联网企业的运营部门更接近传统企业的市场部,其中比较常见的部门如下。

- 用户运营:分析用户数据,设计用户激励方案,引导用户成长。

- 活动运营:设计短期内的促销活动,提升产品数据表现。

- 产品运营:收集产品数据及用户反馈,制作产品优化建议。

- 内容运营:根据品牌/产品传播的需要,创作内容,实现宣传效果。

- 新媒体运营:维护微信、微博、抖音等新媒体平台的日常内容发布。

- 渠道运营:维护推广渠道,负责广告投放,获取用户。

- 销售运营:维护销售团队,提升销售团队的工作效率。

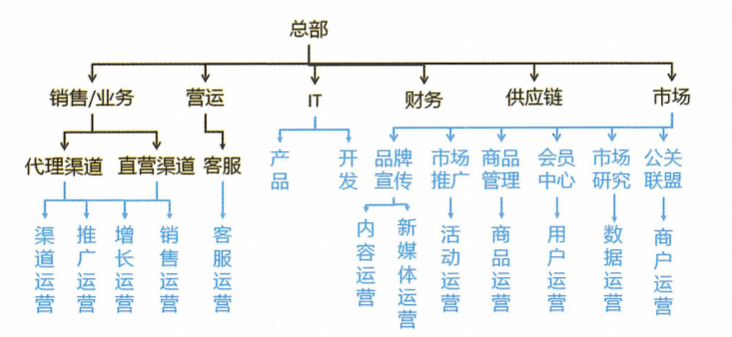

互联网企业和传统企业中各部门的对应关系如图所示。

当然,还会有一些新的运营部门接连不断地涌现出来,如增长运营、数据运营等。从本质上来看,其实它们都包括以下4个方面的工作。

- 获取用户:和渠道推广、销售、广告投放有关,本质上为了获取更多的用户,接近传统企业的销售管理。

- 营销管理:和吸引用户、设计活动有关,通过促销、奖励等,提升产品/用户数据。

- 产品设计:和用户体验、产品设计有关,优化用户体验,提升产品表现。

- 内容宣传:和内容创作、新媒体平台运营有关。

产品经理的职责相对清晰,就是负责产品的设计工作。这句话说起来简单,实际其工作内容非常丰富。因为互联网产品的设计点远远比线下产品丰富,例如App内的每一个图像、页面皆可设计,这给了运营人员、产品经理极大的发挥空间。从产品功能的整体布局,到具体每一个流程的体验,再到具体每一个页面的设计,都需要花费心思。

不过经过长时间的市场检验,互联网产品的设计也形成了一定的套路。经常使用App的读者会发现:游戏、社交、电商、短视频、打车、外卖等App往往都有固定的套路,因此其设计也不是完全天马行空的,而是要遵循一定的规律。

同传统企业相比,互联网企业的运营、产品开发都有大量的先天优势。

- 数据更丰富:这样容易采集到用户的行为数据。

- 响应速度更快:只要推送信息,用户可以马上响应,不需要亲自来线下门店。

- 内容更丰富:游戏、视频、论坛,都能增加用户体验。

- 个性化程度更高:能针对每个用户打造个性化的产品界面,推送个性化的信息。

- 对比测试更容易:能在用户无感的情况下实现分组测试,更容易对比分析。

这些优势使得互联网企业的运营、产品开发工作可以做得更细致,有更多想象的空间。但前提是用户对App、小程序、H5页面等有一定的使用习惯,这样在推送信息时,用户能响应信息,而不是将其当作垃圾信息。因此,互联网企业的运营、产品开发都很注重用户活跃度这个指标。

互联网产品在数据采集方面有天然的优势,因此在实际的运营、产品开发工作中,需要分析数据的地方更多。在以用户为导向的思维模式下,互联网产品会更关注用户体验,对用户使用产品的过程进行更深入的数据分析:在新的功能上线后,也能对用户使用体验进行深入的分析,对比改版前后的数据表现;还能够对用户进行分组测试,获得更真实的效果。这些都是传统企业想做但很难做到的。