自然增长率:分析在没有外力作用下的业务增长

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

1、自然增长率的基本概念

运营、营销产品设计等行为,都是在正常的销售节奏上“踩油门”的行为,为了促进企业的销售业绩更好,或者引导用户向企业期望的方向发展,这样就带来了一系列问题。

- “正常发展的情况下,下个月的销售额是多少?

- “如果不做促销,下个月的销售任务能达标吗?

- “如果做了促销,又会额外增加多少销售额?

这些问题都和一个关键指标有关:自然增长率。

自然增长率是指在不开展运营、营销、产品设计等辅助类工作的情况下,单纯靠销售和供应,在现有产品、政策制度下,销售金额、销售数量、新用户人数等业绩指标的自然发展水平正确地评估自然增长率,对于评估运营、营销、产品设计活动的质量至关重要,如果不能计算自然增长率,就无从分析这些活动的真实效果。而且,业务部门为了夸大自己的业绩,极有可能故意夸大运营、营销、产品设计活动的效果。如果把判断建立在这些吹嘘的数据之上,就会导致过度营销和成本失控。

自然增长率,是相对于人工增长率而言的。严格来说,在商业上是没有纯粹的自然增长率这人说法的,所有的业绩指标都是靠营销活动、运营措施、销售员跟进等业务举措做出来的,但是有些部门是能直接衡量其业绩产出的,比如销售部门和供应部门,它们处于业务的最基本流程中。对于销售部门的人员直接看卖了多少货,对于供应部门的人员直接看供给了多少货,一目了然。

有的部门较难直接衡量业绩产出,比如品牌、营销、推广、用户运营、活动运营,它们的成果是叠加在销售、推广的基础上的。比如一个用户看到门店有促销活动,进去买了产品,促销到底对用户有多少影响,产品本身又有多少影响,很难直接衡量出来,需要做深入分析。

2、衡量自然增长率的方法

自然增长率有以下3种基本的衡量方法。

- 时间区分法。

- 人群区分法。

- 产品区分法。

时间区分法

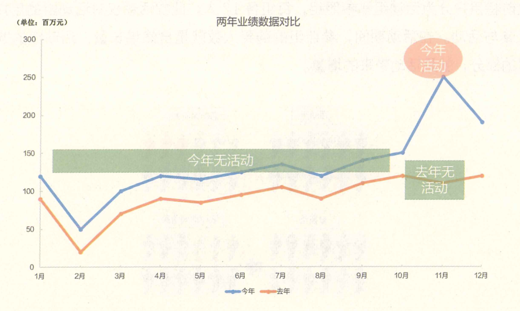

没做活动之前是自然增长,做活动期间是人工增长。如图所示,某业务部门在今年11月首次开展“双11”大促销活动,之前均无活动。这时可以把无活动期作为自然增长率的参照期。用今年11月的销售业绩减去参照期业绩,得出活动带来的增量。

无活动期,在这里有3种算法。

- 算法1:环比计算。即用今年11月份的业绩对比今年非活动时间的业绩。比如在上例中,今年非活动时间除2月份外均发展平稳,因此可以用除2月份外非活动时间的业绩平均值作为参照。如果在非活动时间业绩本身有明显的季节波动或呈现持续上涨的态势,则应选取与活动期同季节的,或者相邻的时间周期作为参照。

- 算法2: 同比计算。即用今年11月份的业绩对比去年11月份的业绩。这种方法适合两年业绩差异不大的情况。

- 算法3: 综合计算。即用今年11月份的业绩对比(今年10月份的业绩 * 去年11月份的业绩 / 去年10月份的业绩)的数值。这样既考虑了年度差异,又考虑了本年度的增长趋势,是一个相对折中的办法。

显然,在上图所示的业务走势中,环比有波动,同比也有增长,因此用综合计算法更合适。但很多时候活动是不定期开展的,因此无法进行综合计算,只能退而求其次,用简单的环比计算或同比计算。综合计算法的优点是含义简单易懂,缺点则是必须有可比的非活动期。如果活动频繁,甚至每个月都有,就无法这样简单计算了。

人群区分法

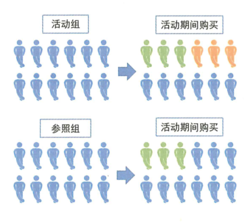

通过活动而购买的用户属于人工增长,没有通过活动而购买的用户属于自然增长。通常在活动中,用活动组和参照组来区分人工增长用户与自然增长用户。如图所示,假设某活动在投放前将用户分为活动组和参照组,每组各12人,此次活动仅对活动组的用户投放,参照组无人参与活动。在活动期间,参照组的购买人数就是自然增长量:活动组的购买人数超过参照组的部分,就是活动带来的增量。

设参照组是有前提的。

- 活动已封闭信息提供:参照组不知道有活动存在,也无法加入活动组,这样才能保证参照组是“自然”增长。如果活动是公开的信息,不但参照组用户可能加入活动组享受优惠,而且可能因为对用户不公平而被举报。

- 用户能快速响应活动:活动的时效性对于合理评估活动效果很重要。如果时效性差,比如用户从参与活动到兑现条件用了一个月甚至数个月的时间,则最终用户响应效果也可能混杂更多的因素,无法区分到底是不是受活动的影响。

- 参照组的基本特征和活动组类似:不同的用户没有可比性。因此得找特征相似的用户进行活动/参照分组对比。如果两组用户本身差异巨大,比如一组消费率很高,另一组消费率很低,则自然无法客观衡量。

因此,综合来看,在门店渠道较难用这种方法,类似方法适用于电话销售、App、H5页面等互联网渠道。因为这些渠道信息封闭程度高,用户响应速度快。从科学性上看,这种方法更合理,但并非所有活动都适合,比如品牌活动、大促销活动、产品促销、产品行为培养等,本身定位就是全体用户参与的活动,不方便使用这种方法。

产品区分法

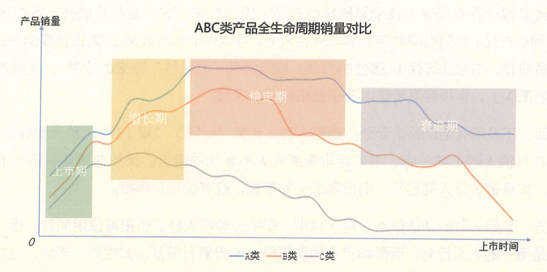

此方法是根据产品属性对产品进行分类的,比如A、B、C类产品,之后根据历史上同级别产品上市后的生命周期走势,定义为该级别产品的自然增长率,如图所示。其背后的逻辑就是:既然以前同款产品能卖出这种走势,那么现在的同款产品也能卖出这种走势。

这么做似乎很简单、粗暴,但是非常好用。以产品生命周期管理为例,其每个阶段都有活动。因此,不可能区分出完全没有活动的时间。每个阶段的活动全员都可参与,特别是在上市期与增长期,参与的用户越多越好,因此不可能做分组对比。在这种情况下,还要评估产品表现,就只能看过往的参数了。

这种做法也有可取之处,即根据过往的发展趋势,框定了眼前产品发展的合理范围。从而能让我们基于产品过去的走势,指导眼前产品的发展策略。比如一款原本分类为A类的产品,在上市期增长态势就远远低于过往A类产品的水平,则后续运作方向已经很清晰了:要么加大力度,提升表现;要么控制力度,降低期望,把它降级为B类产品处理。这样也能得出结论。

同理,对用户、门店也能做类似的处理,先对产品进行评级,之后以过去的标杆产品作为判断自然增长率的依据,当目前的用户群体、门店表现达不到自然增长预期时,再进行干预。

3.自然增长率计算方法面对的挑战

这是3种常用的手段,虽然很有效,但在现实工作中经常会面临以下问题。

挑战一:非活动时间数据分布不均,造成了选取非活动时间的范围难确定。从本质上看,用户不到店买东西的时间不是平均分布的。用户想逛街,要等下班、周末、放假的时候,用户想上网,得等有空了、孩子睡觉了的时候。因此,非活动期间的数据本身就是高低起伏的。到底选3个月的数据,还是选最近一个月的数据或最近一周的数据,各个部门间经常难以统一意见。

挑战二:几乎天天都做活动,没有非活动期。这种情况在零售业、电商平台、游戏等行业中都很常见,活动几乎天天都在做,无法选非活动期。或者非活动期只有两个大活动期之间的短短数周,本身处于大活动结束后的回暖时期,根本不足为据。在这种情况下,时间法基本就无法使用了。

挑战三:产品属性、生命周期不同,无法类比。一般很难选出一模一样的产品进行对比,两款产品或多或少存在差异。特别是科技型产品(因为有新出现的高科技成分,难以评估实际效果)网红产品(因为有网红带货等非理性成分,难以评估实际效果)、高设计度的产品(比如电影、短视频、工艺品等强IP属性的产品,很难评估“艺术性”带来的效果,这些产品即使是业内资深人士,也很容易看错以至于做出错误的评级。

挑战四:不是所有活动都适合划分参照人群。比如“6.18”“双11”这种大型促销活动商家还嫌参与的人数不够多呢,不可能排除某些人不参加的情况。比如非电商渠道或非即时消费产品,如果搞区分人群定价,则很容易引发窜货,或者被用户举报。

挑战五:参照人群的划法很难一碗水端平。即使分参照人群,也很难说明问题。因为最终要测试的是用户的购买行为,而影响用户的购买行为的因素有很多,如性别、年龄、过往购买频率、品牌忠诚度、促销敏感性等,因此通过分析抽样,可以轻松做出来购买率很低的参照组从而让分组对比失效。

挑战六:外部影响没有考虑。即使以上因素全部考虑进去,依然有人会说:“你没有考虑宏观环境/天气/政策/社群族群等影响。”

4.解决自然增长率计算方法的问题

从更深层面来看,之所以有这么多争论,本质就是各个部门只考虑了自身的利益。想要从根本上解决这个问题,就得“站在二层楼上”看问题,站在企业全局的角度思考:到底做到什么程度才真的对业绩有帮助,如何完成自己的任务,提高整体效率。

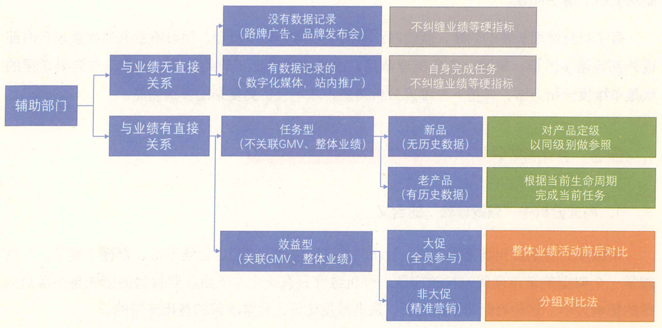

首先,我们需要排除的就是把问题推脱给外部因素,具体方法在后续章节会有详细的介绍。对于直接产生业绩的部门,比如销售部和供应部,根本就不需要讨论自然增长。业绩达标就是达标,不达标就是不达标。如果业绩不达标,就要想尽办法让它达标。对这些部门,盯紧其KPI/OKR完成情况即可。再次,对于辅助部门,可以协助其计算自然增长率,但是要将服务部门的工作,按照任务类型、数据记录难度,分为六大类型,分别计算自然增长率,如图所示。

第一类:与业绩无直接关系,且没有数据记录。比如不带二维码的路牌广告、传单、电视广告,根本连观看人数都无法记录,在这种情况下根本无从考证,也不用纠缠是否对业绩指标有影响。

第二类:与业绩无直接关系,且有数据记录。比如不带购物链接的微博、微信、抖音广告等品牌类广告本身就不需要考核业绩,因此不用纠缠。

第三类:与业绩有直接关系,但肩负推广新品任务的活动。因为是新品,所以很难提前收集足够的数据预测,只能通过对产品定级,然后找过往产品做参照。

第四类:与业绩有直接关系,且是有数据记录的老产品,需要完成老产品的特定任务。以前的产品有数据参考,可以对产品定级,也能观察产品生命周期所处的阶段。因此可根据当前产品生命周期所处的阶段,完成所需的铺货、增量、清库存等任务,用同级别产品生命周期做参考。

第五类:与业绩有直接关系,且作用于全体人群的大促型活动。大促型活动不会拆分人群,参与的人越多越好,因此关注其对整体业绩的作用,用活动前后对比法,关注活动对整体业绩的影响。

第六类:与业绩有直接关系,且作用于细分人群的精准营销类活动。精准营销类活动可以拆分人群,因此能做分组对比,较客观地体现收益。

当然,还有最简单的办法,就是“买定离手法”:所有参与决策的人,在行动开始前要对自然增长率的计算方法达成共识,用最近XX周也好、用去年同期也好,总之,在项目开始之前要有共识。之后便遵守“买定离手法”原则,无论结论好坏,不再修改这个共识,这样能从机制上解决问题。

有了对自然增长率的判断,就能对业务的发展态势做出梳理,但影响业务的因素来自内部或外部等诸多方面,需要一条条梳理清楚,这样才能得出正确的结论。因此,首先要掌握的就是单维度分析方法,先把一个维度分析清楚,才能分析更复杂的多维问题。