多维度分析:用MECE方法处理多维度业务假设

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

1.多维度分析定义

要研究门店的业绩,除了看是否“下雨天”这个维度,至少还得考虑时间维度。要把工作日和工作日进行比较,把非工作日和非工作日进行比较,这样就至少要比较两个维度了。按照这个思路,很快又可以想出其他的分类维度。

- 门店位置:CBD店、社区店、地铁站店的业绩可能有差别。特别是地铁站店,日常人流量都很大,跟是否“下雨天”关系很小。

- 门店经营能力:经营能力强的门店,下雨天业绩也照样好;经营能力不强的门店,天下不下雨业绩都不好。

- 门店经营时间:经营很久的门店,大多有一批忠实的老用户,下雨天可以邀约用户上门;新开业的门店只能依赖过往的人流,可能受影响更大。

- 门店规模:太大的门店成本高,资金周转困难,太小的门店吸引力差;只有规模适中的门店收益最好。

这样深入思考下去,分析问题的维度会越来越多,因此就形成了多维度分析的问题。多维度分析,即要从众多维度对问题进行分析,找到其中影响最大的维度,从而抓住解决问题的关键. 多维度分析问题在现实中非常常见,在分析成功经验或失败原因的时候,人们总是随口而出一大堆理由。如:

- “主要是最近天气异常。”

- “用户的喜好已经发生变化了。”

- “临近节假日,人们的心情都不在工作上。”

- “不,我们宣传得很好,就是执行力不够。!”

- “不,我们执行得很好,就是宣传力度不够。”

总之,100个人有100种说法。虽然这些说法都能用单维度分析一一验证,但要注意很多说法之间是会相互重叠、相互影响的。比如到底是因为产品不好,所以销售员卖不动,还是因为销售员不会卖,所以显得产品不好。

要把如此纷繁复杂的问题弄清楚,找出解决问题的关键线路,就得有一套清晰的分析逻辑把问题的层次分清楚,按一定顺序有条不紊地去检验,否则各种因素相互交织,会造成分析不够清楚。因此,单维度假设检验是更深入分析的基础。在遇到问题时,可以先把各个维度用数据化方式列清楚,之后再梳理这些维度的逻辑关系,进而进行深入的分析。这里推荐使用MECE 方法,对复杂的问题梳理逻辑。

2.用MECE方法解决多维度分析问题

MECE,即Mutually Exclusive Collectively Exhaustive,可以将其简单归纳成8个字: 相互独立,完全穷尽。这指的是当从多个维度分析问题时,每一个层级的分析维度都符合相互独立,完全穷尽的模式。这样能保证分析逻辑的清晰、有条理、不混乱。

初次接触的读者可能觉得这样做很难,怎么可能穷尽问题的答案呢? 不要着急,一步步地由浅入深推进即可得到。MECE方法要求的是一个结果,并没有说一步把结果做出来。实际上,好的 MECE 方法都是要做很多步的。

下面举一个简单的例子: 某公司的员工小张,在一个月(22个工作日)的时间里竟然迟到了19次。本来公司设有人性化的考核制度,员工一个月允许迟到两三次,可小张也太夸张了!于是人事主管把这件事报告给了领导,领导责问小张迟到的原因,小张却非常理直气壮。

- “项目组好多人都迟到,你们也不管。”

- “遇到下大雨,全城道路大堵车,你们又不管。”

- “临近项目上线,夜里加班很晚,所以迟到正常。”

- “我的工作比其他同事都多,为什么不减少我的工作量?”

乍一听,似乎句句都有道理,可实际情况该如何分析呢?

如果不采用MECE方法,只做单维度分析,就能列出一个问题清单。

- 迟到原因1:堵车。

- 迟到原因2:下雨。

- 迟到原因3:项目上线。

- 迟到原因4:加班。

- 迟到原因5:自己懒

- 迟到原因6:其他原因

这么做的话,我们很快会发现:各种原因是交织在一起的:下雨了路上容易堵车,加班和项目上线也是经常重叠的,个人问题又和所有问题是重叠的,更有可能既下雨又加班了,小张懒得起床·....·根本分不清到底是客观原因,还是小张主观意向的问题。

如果用MECE方法,则可以分以下4步进行操作。

第一步: 明确目标

TIP

现实中就是一个问题多个因素缠绕在一起的,因此到底怎么把问题归类,首先取决于决策的目标。比如要分析小张的问题,首先要做的是分清楚到底是想惩罚他,还是帮助他。

- 惩罚:严格要求,只要掺入一点个人因素,就是个人的问题,不要狡辩!

- 帮助:宽松要求,只要发现能用外因解释的,就不会归罪个人,宽大处理。

明确了目标,就能在多因素混杂的时候把握好尺度,从而避免思路跑偏。

第二步:分步骤分解问题

TIP

相互独立,完全穷尽是操作完MECE方法的最终结果。并不是要求一步到位,一下就能穷尽所有原因。在分解每一层的原因时,用二分法才能最便捷地实现相互独立完全穷尽的要求,因此分析问题的逻辑层次可以很多,但每一层用的指标尽量少,要切分清晰一点。

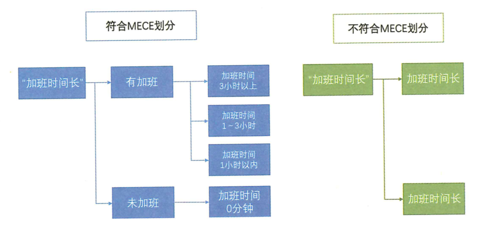

比如,如果定了目标为“帮助”,就得尽量排除合理的迟到理由,避免错怪员工。“前一天加班时间长”是一个合理的理由,但是如果直接分解为“加班时间长”“加班时间短”就会有问题。因为这场分解默认了员工一定会加班,忽视了员工可能是正常下班的情况,此时就没有做到“完全穷尽”。

因此,在分解“前一天加班时间长”这一个理由的时候,可以分两个层级来分解。第一层级划分为:有加班/无加班。由于加班状态只有这两种,所以这样的划分肯定符合“相互独立,完全穷尽”的要求。

第二层级划分:再对有加班的情况下的加班时间进行拆分。如果加班时间很短,比如不到1小时,其实是不会影响第二天正常上班的。因此,加班时间可以分为:1小时以内(0~59分钟),1~3小时(60~179分钟),3小时以上。这个分类把时间分为3段,也是符合MECE标准的。

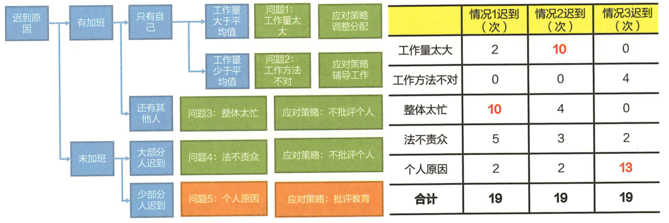

如下图所示,在MECE的分类基础上,就能具体讨论“加班时间长”是否属于合理的理由。比如,公司可以约定:加班超过1小时造成的迟到可以原谅,加班在1小时以内造成的迟至不予原谅,直接合并到“未加班”之中。这样的划分简单清晰,便于执行,也便于深入讨论。

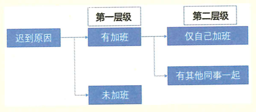

TIP

加班有可能是个人能力问题,也有可能是整体工作任务都很重。因此想进一步区分,可以增加: 仅个人加班/有其他同事一起加班。这样就把第一层级中有加班的情况又进行了分解,如图所示。正是通过逐层分解,让问题越来越清晰了。

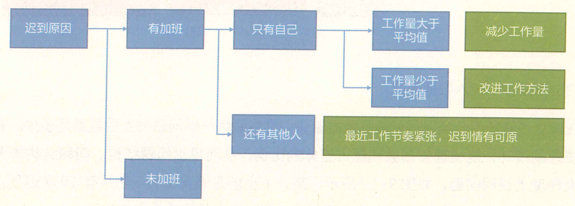

第三层级,自己加班,有可能是工作量太大引起的,也有可能是个人能力不足引起的,所以这一层利用工作量分类,分为工作量大于平均值/小于平均值。

到了第三层,其实已经能指向一些结论了。

- 情况1:因为工作量太大,导致加班时间长,所以才会迟到。此时可以考虑调整其工作分配,减少工作量。

- 情况2:工作量小于平均值,但是还是会加班,很有可能工作方法有问题,或者任务太难总之得改进工作方法。

- 情况3:项目组中的若干同事都在加班,整体工作量大,因此情有可原。

运用MECE方法进行分解到此时就可以停止了。原则上,只要分解能指向一个具体的、可落地的业务动作,就可以结束分解。过度分解也是问题,很有可能考虑了几十个维度甚至更多,但是业务上行动没有什么差异,此时的分解就是无意义的,如图所示。

TIP

分析的最终目的是能指向明确的结论,进而指导业务改善,因此分析逻辑应指向业务可以落地的地方。比如这一条逻辑的分析是完全没有考虑天气问题的。因为工作量多少是领导安排的;法不责众是领导可以接受的。在业务能动性范围内讨论的时候,尽量不要涉及业务不能控制的因素,这样能直接导向一个有用的业务结论。

同样,在分解第二逻辑分支的时候,既然大目标已经定了“帮助”。就可以用“下雨了全城堵车”之类的理由来开脱。注意,这里又有一个小技巧:选择切入维度时选可量化的维度比如“下雨了,全城堵车”,听起来是一个好理由,但是还有下面的原因。

- 如何量化降雨量呢?

- 是小雨、大雨还是暴雨?

- 小雨也堵车吗?

- 堵车就一定会迟到吗?

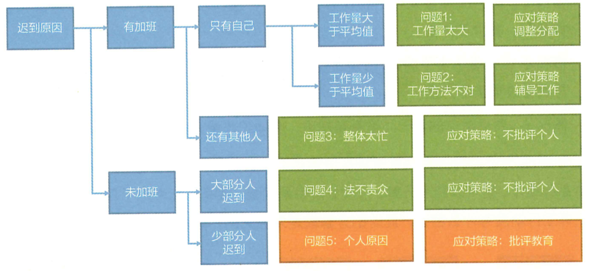

这些都很难量化清楚,所以可以换一个更简单的量化方法。“下雨了,全城堵车”指向的结果是:“大家都会迟到”,那就直接看“大家是否都迟到了”就好了,如图所示。

(3) 第三步:代入数据量化

在建立了清晰的分类以后就能将数据量化,具体看每一类问题发生的数量是多少。通过对问题梳理的统计,能梳理出各类问题占整体的比例,从而得出问题结构。问题结构本身就能在很大程度上说明问题,如图所示,某人(也就是情况1)一个月有19次迟到,都同时具有4种原因,但4种原因所占的比例不同,所以得出的结论也完全不同。

很明显,虽然迟到的理由各种各样,但是情况1更主要是整体太忙,应该不予批评,情况2更主要是个人工作量太大,应及时调整工作分配,情况3则是真正以个人原因为主,必须批评教育。这样整体看,就避免了陷入某一两次的迟到细节无法自拔的状况。这也是用MECE方法拆解问题的最大优势:避免被个例带歪,要从整体上把握全局。

(4) 第四步:导出业务结论

有了清晰的分类与数据量化后,可以推导业务结论了。

业务结论包含以下两个方面。

- 第一,来自整体结构的判断。小张迟到到底是主观原因,还是客观原因。

- 第二,对每一个细化问题点的小结论。到底是找应对策略辅导工作,还是不追究。

不同数据代表的含义不同。

- 情况1: 整体太忙/集体迟到共有15次,因此可以不批评个人。

- 情况2: 工作量太大问题占比大(10次 ),因此需要调整工作分配

- 情况3:个人问题占比大(13次),因此需要批评。

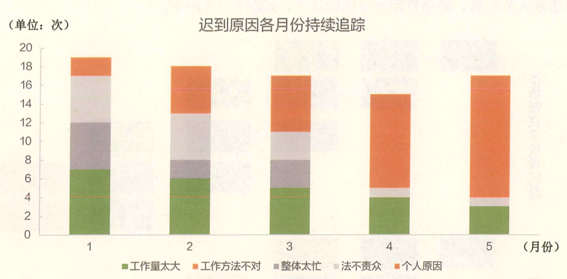

做完了推断,还能直接设定观察指标,持续观察问题走势,具体包括以下几个方面。

- 数量变化:是不是迟到的次数减少了。

- 结构变化:是不是因为客观原因迟到的次数减少了。

- 细化问题点变化:因为工作分配导致的加班天数,是不是在消减工作量后减少了。

如图所示,如果对小张的迟到情况进行连续追踪,就会反映出一个问题。

一开始,确实是加班太多/运气太差导致的迟到次数过多,于是不予责罚,可在5个月的时间内,其因为个人原因迟到的比例越来越高,整体迟到的次数虽然有所下降,但是因为个人原因迟到的次数越来越多。此时人事主管就得反思,是不是太过纵容导致小张越来越忽视公司的制度管理了。

这样通过MECE方法建立分析逻辑,梳理复杂问题,能清晰地导向解决问题的结论,从而达到良好的数据驱动的作用。注意:MECE方法的梳理方向,与想达到的目标直接相关。在上例中如果从一开始目标不是帮助小张,而是惩罚他,则梳理时考虑的维度、每个维度内划分的标准可能是完全不同的。

3.MECE 方法应用场景

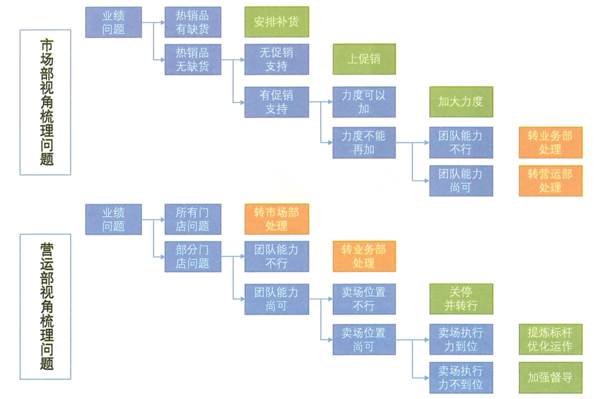

在商业分析中,MECE方法的用途非常广泛。因为大部分商业问题都是千头万绪的,需要细致梳理。要注意的是问题虽多,但具体到一个业务部门身上,其关注的问题重点是不同的,解决问题的手段也是有限的。因此,自然而然地产生了分析顺序的区别。在构造商业分析逻辑的时候,往往从业务部门最直接负责的工作、最容易采取的手段入手。

比如,分析实体零售企业门店业绩,虽然都是从“人、货、场”3 个维度入手,但是切入点可能根据部门的差异而不同。

- 业务部:更关注“人”的角度,销售团队是否出现动荡,执行是否出现问题?

- 市场部:更关注“货”的角度,热销产品是否缺货,是否要做促销拉动?

- 营运部:更关注“场”的角度,卖场设备是否老化,卖场管理是否到位?

因此,从“人、货、场”这3个维度出发,在各个部门梳理问题时,这3个维度的出场顺序完全不同,优先排除自己的问题,优先考虑自己能做什么,就能把主观能动性发挥到最大:优先考虑别人的问题,则是推卸责任的做法了,如图所示。  比如在互联网企业中出现活跃用户下降的现象,可能是因为推广引流的质量太差,新用户太少;也可能是因为运营做得不好,老用户流失;还可能是因为产品的某个功能出现了问题,导致使用该功能的用户大量流失。因此,同样可以构造MECE方法的分析逻辑,如图所示。

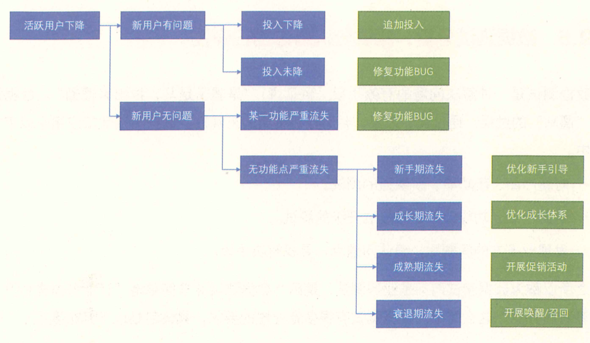

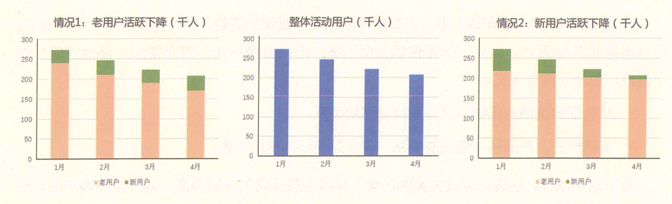

比如在互联网企业中出现活跃用户下降的现象,可能是因为推广引流的质量太差,新用户太少;也可能是因为运营做得不好,老用户流失;还可能是因为产品的某个功能出现了问题,导致使用该功能的用户大量流失。因此,同样可以构造MECE方法的分析逻辑,如图所示。  如图所示,如果发现是情况1,老用户活跃下降,则优先分析用户使用功能。如果进一步发现:使用A功能的用户有80%出现流程无法完成,次日不进行登录,则说明A功能就是最大的问题,应优先解决。同样,当两个维度同时出现问题时,优先解决问题更大的那个比如图中的情况2,新用户/老用户均出现了活跃下降,但老用户下降幅度更大,此时应优先处理新用户问题。

如图所示,如果发现是情况1,老用户活跃下降,则优先分析用户使用功能。如果进一步发现:使用A功能的用户有80%出现流程无法完成,次日不进行登录,则说明A功能就是最大的问题,应优先解决。同样,当两个维度同时出现问题时,优先解决问题更大的那个比如图中的情况2,新用户/老用户均出现了活跃下降,但老用户下降幅度更大,此时应优先处理新用户问题。

这样一层层分析,像剥洋葱一样,找到核心症结,最后呈现出来的就是完整的诊断逻辑。MECE方法是一套基本的方法,需要长时间、多次数的训练才能掌握。读者可以结合自己的工作/生活问题,随时随地展开练习,从最基础的“一个维度+二分类”开始练习,慢慢充实分析逻辑。

问题梳理最终是为了找到解决问题的答案。这份答案必须经过测试才能知道是否有效,因此分析问题必须结合测试方法,这样就能知道分析得是否准确了。这就需要掌握数据测试的基本原理。