指标异动的关键原因分析:从多种原因中锁定关键原因

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

一、分析指标异动的基本思路

想要在解决问题的时候找到关键原因,首先得定义清楚问题是什么。在商业经营中,业绩指标出现波动是很正常的事,也是非常难判断的事。

- 指标下降1%,算不算波动大?

- 指标下降5%,算不算波动大?

- 指标下降10%,算不算波动大?

- 指标下降50%,算不算波动大?

在企业中,经常出现指标下降了50%,业务部门没任何反应,在下降了1%的时候却急得团团转。如果不去解读指标背后的商业含义,只是从数值上观察波动,则很有可能陷入上述问题中,百思不得其解。

举个简单的例子,在限速120千米/小时的高速上,开车开到122千米/小时,看起来只有(122-120)/120=1.7%的波动,但结果是很严重的:超速了!违反了限速规定。所以衡量指标是变化的,它反映的不是数字本身的大小,而是数字背后的业务问题。

指标波动不重要,指标波动代表的业务含义才重要!读懂指标的商业含义,是分析问题的关键。

二、三大类指标异动问题

指标可以分为三大类。

1.硬指标

有一些指标是考核业务部门的刚性指标,比如:

- 考核销售:业绩、回款。

- 考核产品:库存、毛利润。

- 考核客服:接听率、投诉率。

这些指标考核业务的结果,是刚性的,意味着必须达成指定数量,否则即使差1%都有问题。因此,常把它们称为硬指标。例如,对于销售部门,业绩目标是硬指标,哪怕只差0.5%没达标就是没达标,即没有完成任务!

因此,要完成硬指标考核的部门,对硬指标波动最敏感。硬指标不达标,因为可能直接意味着完不成业绩。

2.软指标

软指标是指注册用户数、用户点击率、转化率一类的指标。

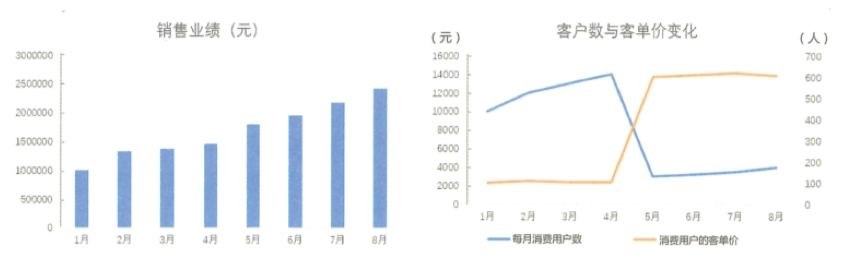

这些指标往往反映的是达成业务结果的过程,就像得先有注册用户,才有后面的浏览加入购物车、消费等行为。软指标的上升或下降不见得有问题,有可能是一种新的业务形态。如图所示,从5月份开始,消费用户数减少了很多,那是因为调整了销售策略,从大量发展低客单价(100元左右)的用户,改为了发展高客单价(600元左右)的用户。销售业绩(销售业绩消费用户数 X 消费用户的客单价)仍然是逐月上升的。

因此,软指标的变化不会直接引发业务波动。人们更多关心的是这种变化到底是好还是坏,会不会对硬指标有潜在的影响。这种纠结的情绪,会让分析格外麻烦。

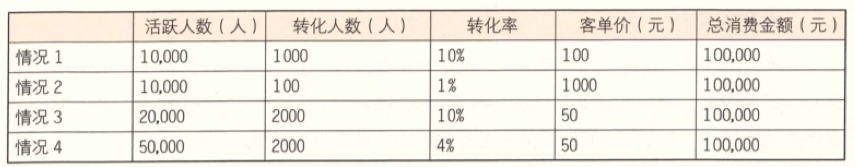

举个简单的例子,如表所示,在这4种情况下,用户总消费金额是一样的。因此单纯站在产出的角度来看,完全是同一个结果,但是其过程指标完全不同。

情况4明显比情况3更糟糕,在同样产出的情况下,情况4的客单价与情况3相似,但转化率低了很多,这是明显的低效率,如果有其他选择,就可以淘汰情况4的做法了。 但对于情况1、情况2、情况3就很难直接进行比较了。

- 情况1是情况4的“高配版”,用户更少,客单价更高。

- 情况2明显是“捞大鱼”模式,对极少数超高价值的用户进行服务。

这是3种发展路线的区别,因此不能直接评价其好坏。

在这种情况下,更重要的是要考虑发展路线的背后有没有潜在的问题。

- 情况1潜在的问题:这种不高不低的模式,会不会被竞争方打压? 万一对方打价格战自己是否有应对计划(比如向情况3发展)?对方是不是已经开始打价格战了?

- 情况2潜在的问题:这种发展高端用户的模式,有没有可持续发展的空间? 高端用广户数量会不会有上限? 转化率会不会进一步降低呢?

- 情况3潜在的问题:这种大量吸引用户的模式,会不会被获客成本“卡脖子”? 获客成本是不是已经开始高涨了? 要不要发展高端用户来对冲获客的压力?

对这些潜在问题的分析,远远比纠结软指标本身的波动更有价值,也更能评价到底目前的发展形态是好还是不好。

TIP

硬指标和软指标的区分不是一成不变的。比如很多互联网公司会考察”用户增长数据“,这时候注册用户数就是一个硬指标,需要推广部门完成。因此,区分硬指标和软指标,要看部门具体的KPI要求。

3.边缘指标

边缘指标是指类似满意度、知名度等指标,这些指标有3个共同特点。

- 指标本身是由抽样调查得来的,非全量统计。这意味着抽样方法、问卷方法、调查时间等非业务动作,也可能影响到结果,它不能直接反映业务问题。

- 这些指标与硬指标、过程指标关系不大,或难以直接验证结果。比如满意度,满意度高是不是意味着所有用户都会购买?不见得;满意度低,是不是意味着没人买?也不见得。

- 人为操作影响大。换一种抽样方式,指标结果会有变化。比如发一波广告或派发优惠券,指标会提高。

这种“不准确、没啥用、易操控”的指标,会有波动,也会引起人们的关注。但是明白了这些指标的逻辑,就会发现这种指标反映业务问题的能力很弱,且容易被操控。我们完全可以绕过这些指标,直接解决其背后的业务问题。比如用户不满意背后的退货问题等。

了解了三大类指标以后,在应对指标波动的时候,就有了重点分析方向: 硬指标 > 软指标 > 边缘指标,按这个顺序抓重点。有了主次之分,就能进一步考虑判断指标波动大小的标准了。

三、判断指标是否属于异动

指标波动,并不一定代表业务上发生了异常。对指标异常的判断,也需要分步骤进行。

第一步:排除伪异动

有很多指标波动是自然波动,比如:

- 产品在周末、节假日、工作日的交易额变化。

- 产品上市、热销、退市时的用户数变化。

- 公众号发文以后在7日内的阅读量变化。

这些指标波动或是因为自然周期变化,或是因为产品生命周期变化。平时多总结指标形态,就能发现规律。

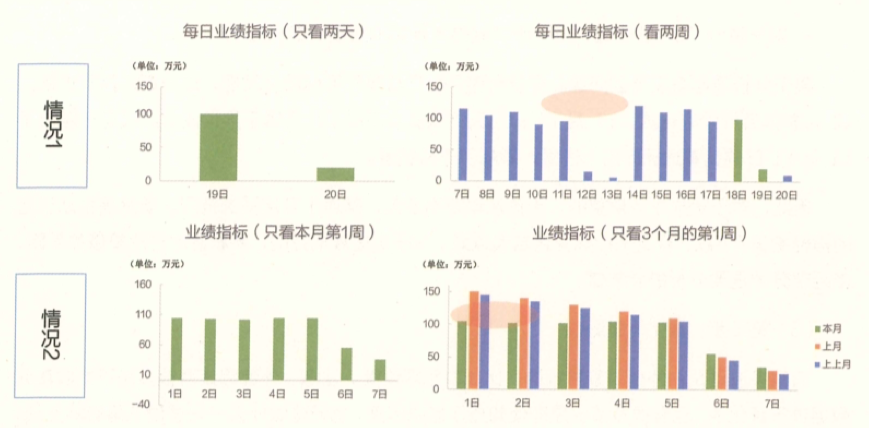

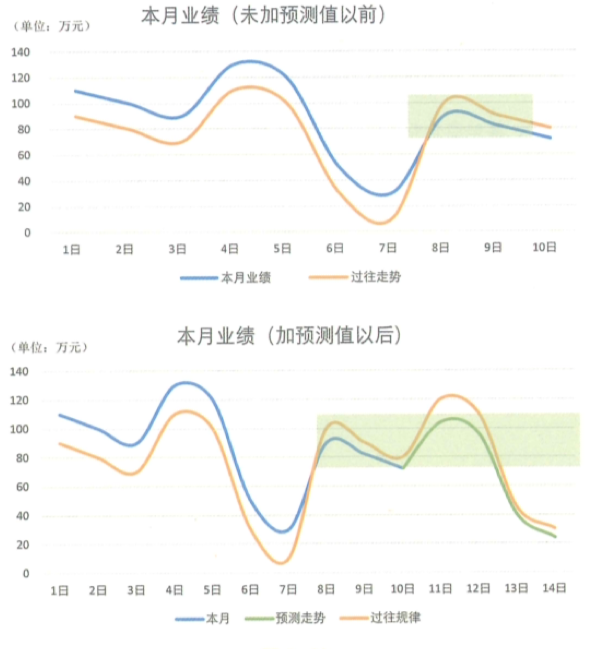

对于有规律性波动的指标,要看波动是否符合规律性,而不是看具体数值的大小!如图所示,情况1中看似某两天的指标波动大,其实没什么问题:情况2中看似指标每天都很平稳,可过往规律都是每月月初有一波高峰,本月没有,就是有潜在的问题。

发现规律以后,只要是符合规律的波动,一律不是异动!此时即使波动再大也不用慌,都是正常的。但是反规律的波动,则是“事出反常必有妖!”,无论波动大小,都是异动,都得小心观察。

第二步:量化主动行为

有很多指标波动都是业务主动引发的,比如:

- 做促销:提高了产品的销量。

- 搞培训:加强了员工的工作能力。

- 做清仓:把产品库存清理出去了。

面对这种情况,首先要问清楚业务员做了什么。不然分析了半天,业务员说:“我早知道了就是我做活动的结果呀!”这就尴尬了。

其次,要弄清楚每一个业务动作的目标和结果,这样能方便评估“指标波动是否达成业务预期了”。这是一个重要的评价标准,一定要记住。在业务动作是业务员的主动行为且指标波动达成预期的情况下,业务员是不会纠结的。当达不成预期的时候,他们就会很想知道:“到底差在哪里?”这时侯用业务期望值找差距就很重要。

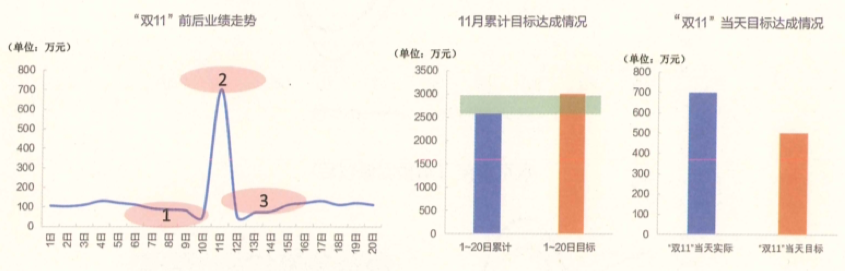

举个简单的例子,某电商企业进行“双11”大促时的指标情况如图所示。

对于由业务员的主动行为引发的指标波动,是否达成了期望目标才是最关键的判断标准。比如在上例中,很有可能数据分析师会这么分析。

- 对于波动“1”的位置,会认为“这是大促前的业绩自然下跌”。

- 对于波动“2”的位置,会认为“这是大促时的业绩自然增长”。

- 对于波动“3”的位置,会认为“这是大促后的业绩自然回落”。

整个分析看起来没什么问题。可结合整月目标与单日目标后会发现,这一点儿都不正常。11月整体目标没有达成,11月11日当天的销量却高涨了,这属于异常波动。很有可能为了11月11日的销量达标而用力过猛,影响了正常销量。

因此,对于达成业务期望的,无论波动范围多大,都属于可接受的范围。既然是主动引起的指标增长/下跌,肯定是指标变化越大越好。对于未达成期望的,要看波动与期望值的差距差距部分才是要分析的异常值。

第三步:量化外部影响

有很多波动是由外部因素导致的,比如政策限制等。注意: 外部因素有很多是不能收集到数据进行量化的。也有很多情况是即使知道了影响因素,也无法做什么一一总说下雨影响业绩那也没办法,我们左右不了天气。

因此,对于外部因素影响,评估其引起的波动大小时,不要看一天的绝对值,而是要测算该影响预计持续时间,然后推算在这个时间内总共产生的波动值,这个数值才是衡量波动的标准,要基于这个数值进行判断,如图所示。

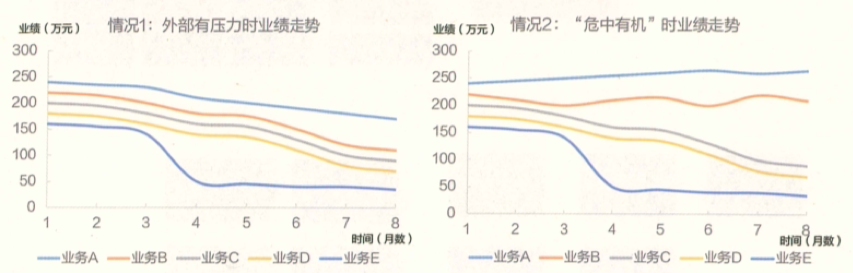

外部因素很容易成为业务员推卸责任的理由,“都是大环境不好”是最常见的托词。实际上如图的情况1所示,如果真的“都是大环境不好”,那么一定是公司整体业绩都受到影响,各个地区、各条业务线均出现问题。如图的情况2所示,只有部分业务线受到影响,有的业务线下业绩不降反升,这就说明还有努力的空间,至少是“危中有机”,得各部门一起想办法提升业绩,而不是一直喊“都是大环境不好”。

第四步:细分其他意外波动

是否有既不是业务员的主动行为,又不是外部因素影响,可是就是发生波动的情况呢?

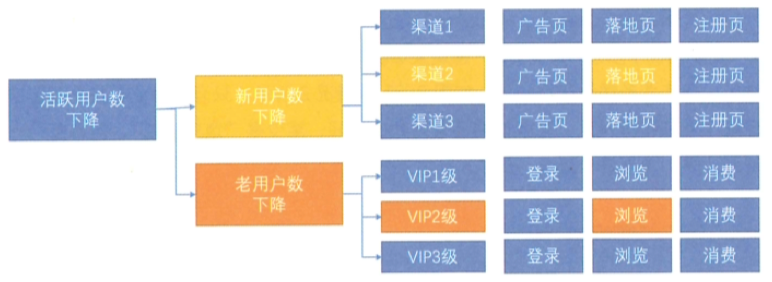

有!这个时候应首先定位波动的发生点。

- 是全局性波动还是局部性波动?

- 是持续性的波动还是突发性的波动?

- 是波动数值大还是小?

然后按以下标准判断问题大小:

- 全局性问题 > 局部性问题。

- 持续性问题 > 短期性问题。

- 波动值越大,问题越大。

这里需要先找到在哪个业务环节出了问题。

找到问题点后,可以具体分析原因了。即使分析不出来也没有关系,因为已经知道问题点在哪里了,各个部门可以从自己的角度思考对策。实在不行,大家各自拿出方案来测试,直到问题解决为止(见图)。

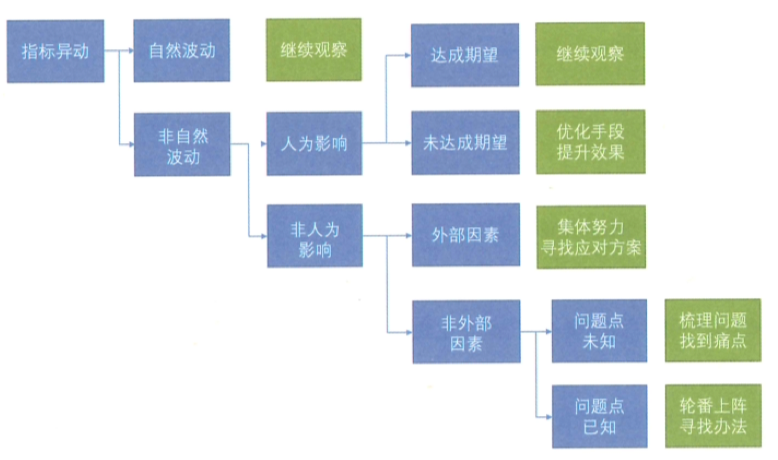

整个应对问题的分析逻辑如图所示。

这样区分以后,就有了清晰的处理方向:该及时处理的就及时处理,该继续观察的就慢慢看。

四、指标异动与感性情绪

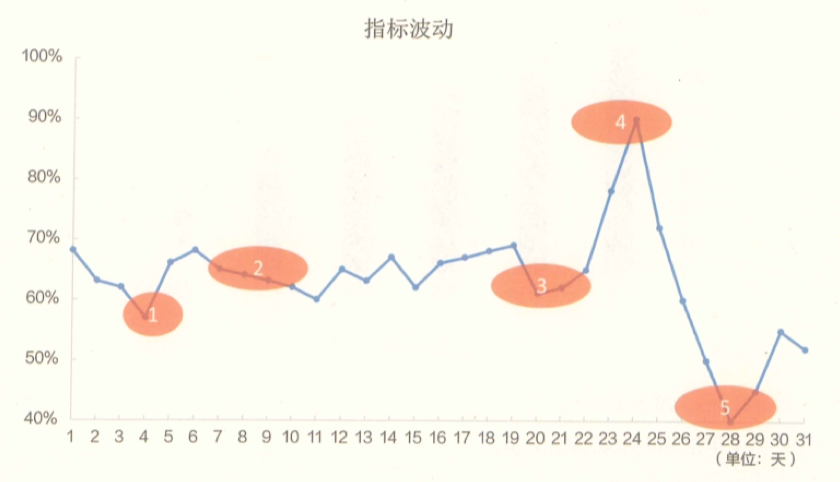

实际上,人们的判断经常被感性支配,如图所示。  例如在看数据的时候,出现下面的情况。

例如在看数据的时候,出现下面的情况。

- 情况1:突然有一天下跌了。

- 情况2:连续下跌了好几天。

- 情况3:连续上涨然后下跌·.....

人们都会紧张,所谓“三人成虎”,明明在数值上变化不大,可就是会引发焦虑,大家会反反复复地问:“是不是有问题?是不是有问题?是不是有问题?“结果未来出现真正的暴涨(情况4)或暴跌(情况5),我们发现原来之前的波动都不是问题呀!这时候大家才反应过来可已经太迟了。

所以,做商业分析有前瞻性非常重要,能提前感知到问题,而非等到问题发生后才来慢条斯理地分析,这就需要掌握前瞻性的分析方法。