前瞻性分析:预判未来走势,发现商机

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

一、什么是前瞻性的商业洞察

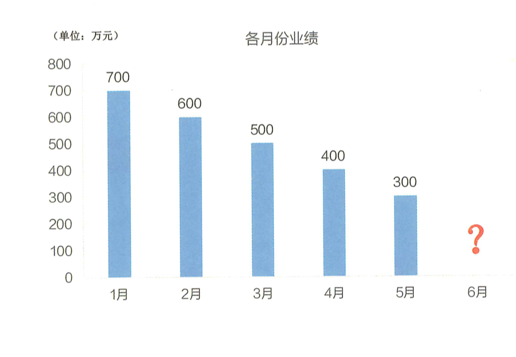

如何做出有前瞻性的商业洞察? 先做一个小测试。已知某企业1月至5月的业绩,如下图所示,问6月份业绩可能是多少万元?

是不是会有人脱口而出:”200万元“。

做出这种判断是很自然的,因为上面的数据走势就是每个月比上个月依次少100万元然而,这个判断是错误的!因为数据仅仅是一个结果,没有展示出造成这个结果的原因。当想要做出前瞻性的判断时,原因远远比现状重要,现状只会告诉你“目前是什么”、原因才能告诉你“未来会怎样”。

常见的走势形成原因如下。

- 业务生命周期和自然周期走势。

- 业务方主动的动作。

- 外部环境带来的整体性变化。

- 内部其他问题。

本质上,所谓的前瞻性就是一个定性预测:通过数据走势,发现业务规律,进而对未来的数据走势做出方向性的判断。做预测的关键是找到影响未来的因素,这些影响因素才是支撑指标曲线的真正支柱。支柱倒了,指标自然下跌,支柱稳固,指标自然高涨。所以,想做好预测不能只对着数据本身就数论数,而是得找到数据背后的原因。

二、前瞻性洞察的基本分析方法

想做前瞻性分析,要分步骤进行,具体如下。

第一步:总结分析过往数据

对过往数据进行分析,总结生命周期和自然周期的规律,总结各类型主动行为的效果,投入/产出等参数;总结外部环境对内部的影响力。这些基本知识储备是后续分析的基础。

第二步:梳理现状

对现状进行梳理,识别当前的生命周期和自然周期的状态,识别当前是否有外部影响;识别当前各条业务线、各个分公司的发展状态。这些现状认识是判断后续走势的起点。

第三步:假设未来可能情况

假设未来可能发生的情况,包括以下几个方面。

- 生命周期和自然周期下一阶段的走势是什么? 是自然向上、企稳还是下跌?

- 业务方的主动动作是什么? 是加大投入、保持不变还是减少投入?

- 外部是否有足以产生影响力的变化,比如政策调整、上下游企业异动。

第四步:对未来假设进行判断

输出对未来定性的判断。结合自然走势与未来发生的情况,做出判断。

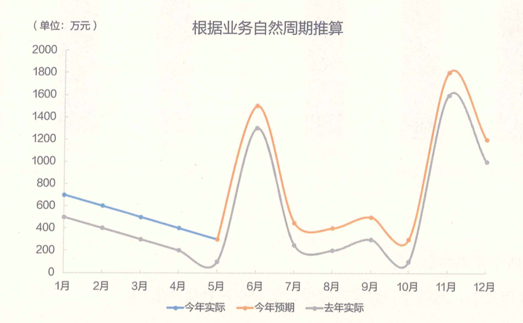

举个简单的例子,比如本章开头的分析企业业务走势的案例,通过对比去年的数据可以发现业绩走势具有以下特点。

- 周期性: 业务本身有周期性,每年6月和11月是高峰期。

- 主动行为:主要增长来自大型促销活动(“6.18”和“双11”)。

- 外部影响: 没有影响业绩的外部情况。

其业绩曲线如图所示。

那么,对今年6月的业绩走势的基本判断,就是相比去年同期有上涨。1~5月的业绩增长幅度较去年上涨幅度至少相同。这样才是抓住了业务规律的前瞻性。

定性的判断看起来很不准确,只是对方向性进行判断,但它已足以影响决策。因为通过定性判断,能够提前感知到危机,从而提前采取应对措施。还是上一个例子,很有可能企业今年的发展并非一帆风顺,这是因为从以下几个方面进行判断的。

- 周期性:今年1~5月的业绩尚不如去年。

- 主动行为:今年的促销资源没有去年丰富。

- 外部影响:今年整个行业都不如去年景气。

那么,可以预见的是今年6月的业绩很有可能不会大幅上涨,甚至有可能不如去年。商业分析需要数据支持,没有理由能证明在基础不牢、投入不足的情况下,业绩会突然上涨。因此在定性分析中,已经感知到风险的时候,就得提前行动。

三、前瞻性洞察的深入分析方法

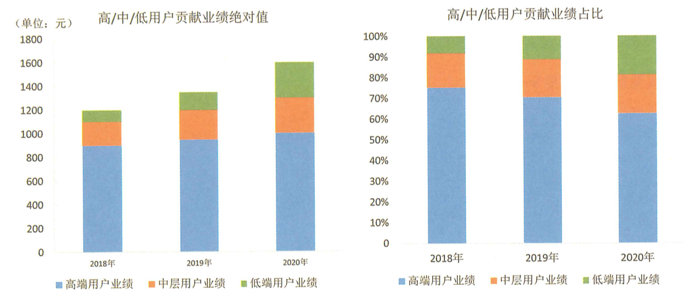

有一类变化是需要更加深入分析的,就是结构性变化引发的过程指标变化。举个简单的例子,如图所示,虽然总体业绩在上涨,但是其中的用户结构已经悄然在变化,原本依靠高端用户,现在低端用户数量增加。这种变化到底是好还是坏,需要仔细研究才能做出前瞻性判断。

这里有两个基本判断方向。

- 整体市场上,高端用户数量在减少,低端用户数量在增加。

- 整体市场上,高端用户数量未减少,仅是本企业获取的高端用户数量在减少。

两个方向指向的结论是不同的。

- 整体市场上高端用户数量在减少,则需要调整业务线,推出低价产品,开发低端市场。

- 仅本企业的高端用户数量在减少,则要加强高端业务线,增强在市场上的竞争力。

这两个方向的指向是完全相反的,这凸显出深入分析的重要性。如果方向判断错误,或者无视变化,继续维持现状,则很有可能在未来某个节点出现高端用户增长乏力、低端用户缺乏吸引力等问题,从而导致业绩增长趋势逆转。因此,对于结构性变化必须深入分析,且配合测试手段加以验证,才能保证前瞻性洞察分析的有效性。

四、利用算法模型进行前瞻性分析

以上都是定性分析的方法,是否有定量分析的方法呢? 当然有。但要提醒大家的是,在统计学、数学中,定量分析的方法有很多种,但并非都适合解决商业问题。典型的定量分析方法有以下两种。

- 时间序列分析方法:基于过往数据发展趋势,用平滑法、移动平均法、自回归模型等手段,预测未来走势。

- 因果关系预测方法:找到量化的,影响销售的指标,用线性回归(用于预测连续型变量,如消费金额)、逻辑回归(用于预测二分类变量,比如是否消费)、机器学习方法(神经网络模型)对未来进行预测。

举个简单的例子,比如预测下个月的销售金额,可以用的方法如下。

- 如果有历史上各月份销售金额的数据,则可以用时间排序方法,通过平滑法、移动平均法、自回归模型,计算下个月的销售金额。

- 如果有影响结果的指标,比如营销投入、人数、销售能力、备货充足度、业务执行力等则可以尝试使用机器学习模型,通过复杂的特征工程生成特征变量,再训练模型。

- 定性分析方法:把下个月的任务按业务线分解,之后看各业务线的发展趋势、人员/营销投入,根据过往ROI推算是否能完成目标。

前两种方法看似简单,但是在商业分析上有致命的逻辑缺陷: 无法和具体的业务动作结合比如某个月的销售目标是1000万元,用时间排序或机器学习方法,预测出来的下个月的目标是900万元。业务部门会问下面的问题:

- 为什么会少100万元?

- 少的100万元是哪里少的:

- 销售员再努力一下,能否多挣回来100万元?

- 销售员要多努力,才能挣回来100万元?

- 如果销售员不努力,靠营销拉动,追加多少投入能挣回来100万元?

单纯依赖算法的模型,完全无法解释,因此很容易引发业务员质疑。

- “这些都不考虑,你是怎么预测的?”

- “你预测不达标,我到底要怎么做才能达标?”

- “你预测都达标了,是不是我以后这几年就不用工作了?”

更不要提很多时候影响因素根本无法量化了,比如政策文件修改、业务部门领导离职等,这些难以量化,却实实在在地会影响结果。用定性分析方法,业务上理解程度就高多了,相当于偶尔做一次战前动员:把每个部门的现状、资源、ROI、存在问题盘点一遍,谁要加强、谁要保持看得很清楚。

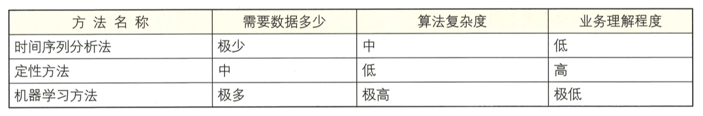

因此,3种方法对比如下表所示。

但算法预测有其优势,就是在定性分析中经常出现业务部门讨价还价、推过揽功的问题。故意把环境讲得很恶劣以压低期望,缺少经验、拍胸脯承诺很高的目标等问题经常发生。因此,算法预测经常作为内部参考值,对形式做一个加强版的定性判断:到底是更好还是更差。从而在业务讨论中,能多一张底牌,避免被业务部门牵着鼻子走。

因此,商业分析从来都不是以方法的复杂程度或理论的高深程度作为选择方法的依据,能满足当前业务场景需求,指导下一步业务行动的方法就是好方法。