主动行为分析法:明白行为数据的含义

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

主动行为分析法:用数据衡量,业务受主动行为影响而产生的变化规律,从而判断不同行为的好坏。

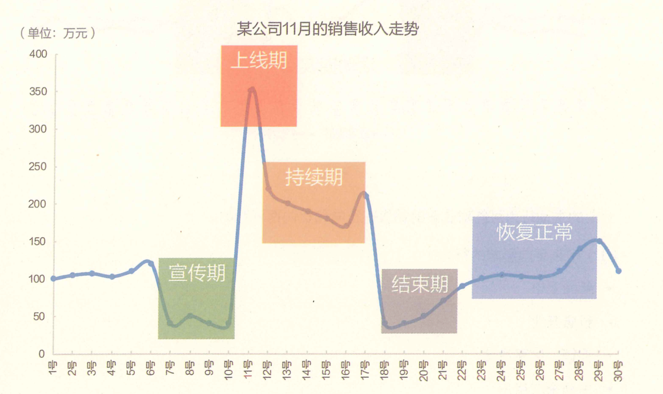

企业主动开展的商业行为会改变收入指标的形态。典型的如“双11”,在2009年以前,11月11日只是一个普通的日子。自从大型电商平台开始集中在11月11日进行大促销以后,“双11”作为购物节的观念便深入人心。很多公司的收入曲线,会在11月有明显的暴涨,同样还有“双12”、“6.18”等人造节日。某公司11月的销售收入走势,如图所示。

以促销活动为例,促销活动前后,经常有这5个阶段。

- 宣传期:宣传活动开始,投机的用户开始停滞消费,等待活动,总销售收入下降。

- 上线期:活动刚上线,参与的人数最多,销售收入冲的最高。

- 持续期:活动持续,陆续有人参与,销售收入低于峰值,但仍高于平均水平。

- 结束期:活动结束后,大量用户透支了消费,导致销售收入短暂下跌。

- 恢复正常:活动影响已消失,用户按正常水平购买。

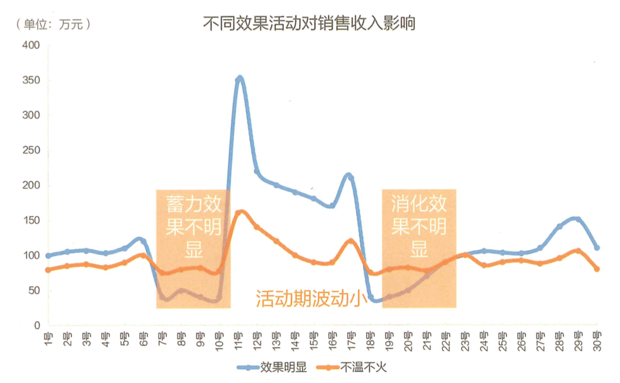

通过记录业务方的行为,可以配合销售收入曲线,识别出这些动作的影响点与影响力度。从而辨识重大活动的效果。并且,不同力度的活动,销售收入曲线形态也会有差异,单纯的通过销售收入曲线变化,也能识别出那些活动效果明显,那些活动不温不火,如图所示。

企业的主动行为可能对企业的销售有正向和负向两种影响。

(1)带来正向影响的行为

- 新品上市

- 新店开业

- 促销、优惠活动

- 主动拓展用户

- 主动清仓

这些都会给收入曲线带来额外的增长动力,带来收入曲线的正波动。

(2)带来负向影响的行为

- 系统出现BUG

- 产品质量问题

- 关店、裁员

这些都会给收入曲线带来额外的负面影响,导致收入曲线的负波动。

还有一些,效果是不确定的,典型的如产品更新。

- 有可能新品体验更好,更受用户青睐。

- 有可能新品不受用户欢迎,反而使用更少。

总之,在产品上线之前,一切皆有可能。虽然上线前可以做一些测试,验证想法,但实验的情况与真实的商业场景还是有差距的,因此需谨慎对峙。

还有一些效果是难以衡量的,如传统的品牌广告只是告知用户“我的品牌很高端、大气、上档次”,但是不会直接给用户购买链接,也不会给观看广告的用户额外的优惠券(这是品牌广告与促销广告的最大区别,促销广告是有优惠的),因此效果难直接衡量。很难具体地说:用户看了广告以后,购买意愿从50分涨到了100分,然后就去购买了。

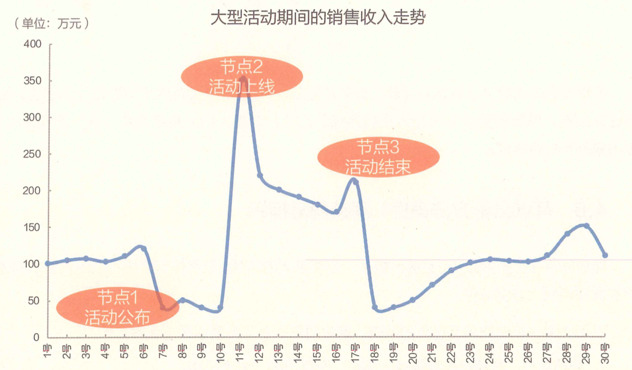

对以上各类行为,最好的处理办法是建立《行为日志》:对各类行为先进行记录,并且标记在收入曲线上,这样能直观地看到那些行为引发了重大波动,如图所示。

但是,这样只能粗略地识别产生重大影响的行为,当多个行为相互叠加时,很难一一识别。更麻烦的是下面几个方面的内容。

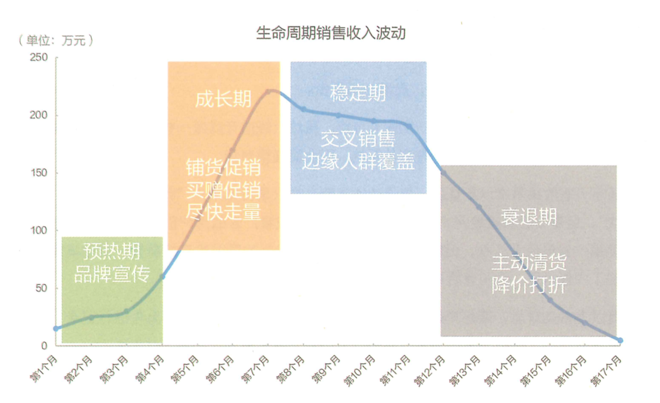

- 企业的重大行动和自然周期经常是重叠的。比如,年底开展大促销、周末搞活动。

- 企业的重大行动和生命周期经常是重叠的。比如,新品上市发布、旧货退市的清仓促销。

- 企业的重大行为和外部因素经常是重叠的。比如,政策发生了变化,对于调整经营方法。

具体的手段是重叠的情况,如图所示。

这种多因素重叠会导致识别问题异常复杂,这个问题会在其他文章种进行详细的介绍。但在此之前,需要提前对每个行为进行详细的记录,对重大行为结果有所了解,这样才能为多因素分析打好基础。