供给端分析:保持供给和需求间的动态平衡

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

供给端的产品主要分为实物产品、虚拟产品和平台服务,下面分别进行介绍。

供给端分析的基本思路

在传统商业模式中,产品以实物为主,供给端分析的基本思路非常简单:满足销售渠道的需求。比如一个月要销售 10000 件产品,那预订 10000 件产品即可。然而,现实远比这个复杂。

第一个制约因素来自准备时间

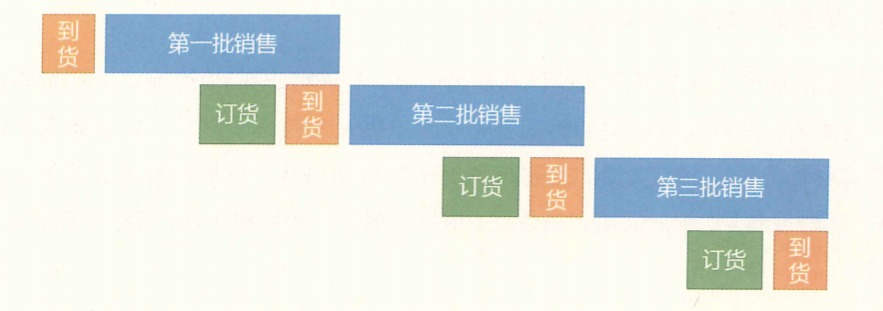

以实体产品订货为例,从订货验收、入库到销售,有一定的时间周期。这意味着不能在产品卖完那一刻才开始订货,需要提前订货。而打提前订货,就意味着要预测销量走势,从而预测各种风险。比如预测不准、市场行情突变等,会导致货物积压,如图所示。

第二个制约因素来自产品库存成本

对实体店而言,库存需要租场地、需要保管,会产生折旧费等,这些都会增加成本。特别是对质量、新鲜度要求高的产品,比如生鲜水果、医疗用品等,后者可能需要很严格的无菌低温冷链运输,成本更高。一旦产品损坏、过期,经济损失就会很大。因此,企业不能无限制压货。

假设预订 10000 件货,需要 100 天销售完毕,每天销售100件,订货周期为10天。那么在累计销售90天的时候,企业就得启动补货工作。此时还剩1000件库存,预计能卖10天。刚好在这10天内走完订货流程,新货到库,继续卖,周转计算的基本原理就这么简单。然而,现实非常复杂,因为在现实中,以上几个参数都会随时发生变化。

第三个制约因素来自市场波动

- 电子产品:此类产品刚上市大家都感兴趣,购买很积极,之后大家的购买兴趣下降了,再加上又出新品了,即使旧货的质量没问题,照样没人愿意买。

- 生鲜水果:此类产品刚上市时新鲜、卖得贵,之后越不新鲜越掉价。

- 服装:此类产品有季节、款式的区别,当季新款卖得贵,之后要换季了就得清仓。

总之,市场价格很有可能不是刚性的,会随着上市时间的延长而降低,并且还会受到各种可量化、不可量化的因素干扰(比如突然遭遇几天阴雨,购买生鲜水果的客户自然少,货也就不新鲜了)。这些波动都使供给管理变得复杂。

供应端管理的5个指标

因此,供给端管理常常需要关注以下5个指标。

- 每日销量。

- 每日可用库存量。

- 每日剩余库存量。

- 库存到保质期时间。

- 每日销售收入。

有了这5个指标以后,可以对不同的产品贴标签,对同一类产品的一个周期的进销存情况进行梳理,掌握基本规律,再指导后续工作。

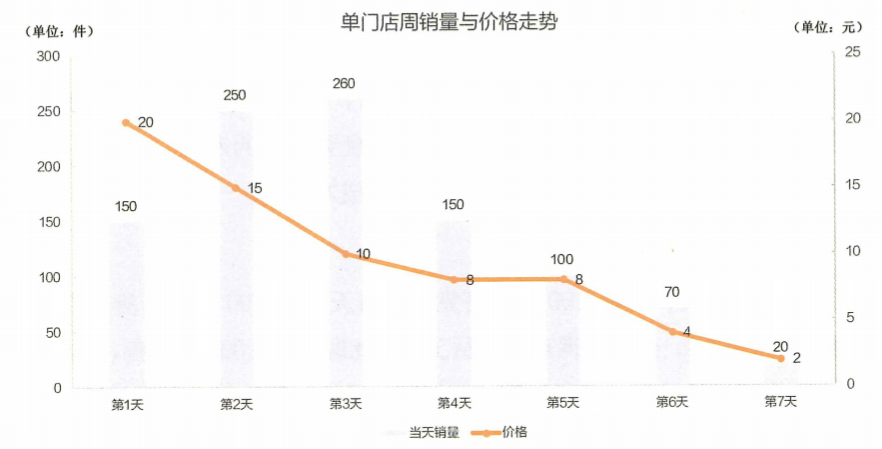

举个简单的例子:某生鲜产品的保质期为7天,1件可以卖到20元,之后价格递减。对此生鲜产品而言,库存到保质期的时间就是7天,每批库存必须在7日内销售完毕,因此常规的进货周期就是每周进一次货。生鲜产品上市后价格递减,也是很常见的现象。生鲜产品放得越久,新鲜度越差,就只能卖得越便宜。根据其最近一周数据走势,可绘制数据走势图(见图)。

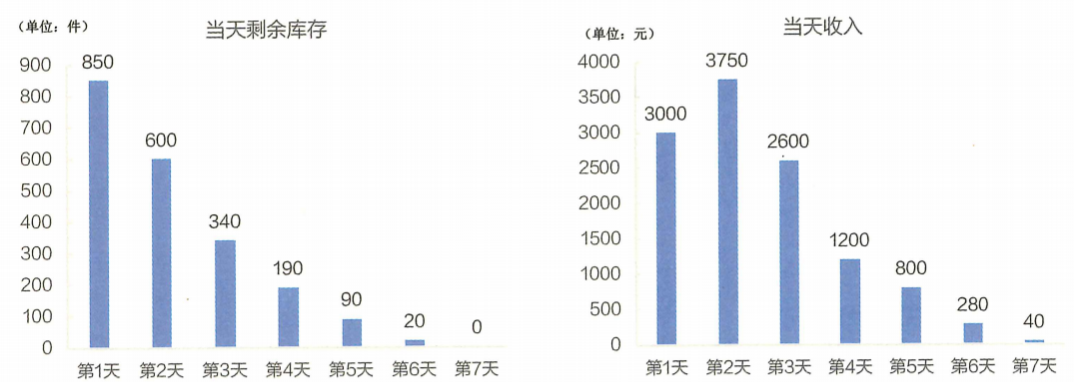

假定该周内第一天进货1000件,根据每日的销量与价格,可计算出以下两个指标。

- 当天剩余库存 = 上一日剩余库存 - 当天销量

- 当天收入 = 当天销量 x 当天单价

因此,可针对该产品的一周库存、利润情况进行统计,如图所示。

有了这些基础形态以后,就能对产品贴标签并指导产品管理了。

热销产品标签

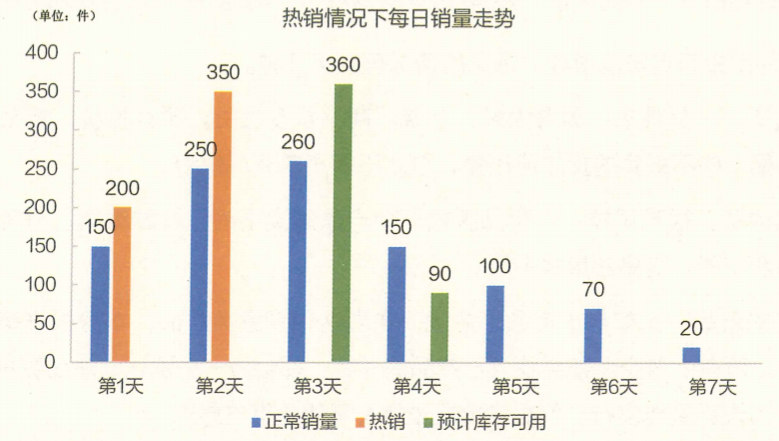

在某一周内,该产品的销量突然超出常规进度。如图所示,该产品突然出现销量旺盛的情况,原本一周 1000 件的销量,现在前两天已销售 550件,两天之内的销售进度比正常销售进度多了 150件。照此进度乐观估计(每天超过原进度100件 ),1000件的库存预计再用一天就基本售罄了,因此可以赶紧安排补货,并且价格不用着急下调。

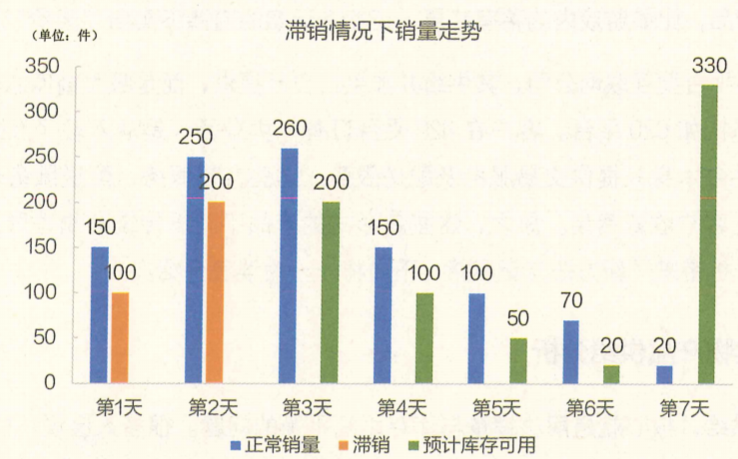

滞销产品标签

突然销量低于预期。如图所示,近期突然销量下跌,原本一周1000 件销量,现在前两天只销售300件,两天之内,比正常销售进度少了100件。考虑到越到后边销量越差,因此照此进度(比正常周期每天少50件 ),1000件库存可能有 330 件剩余此时要紧急安排降价清仓,避免后面大量库存损失。

当然,我们不可能完全精准预测之后的销量走势,特别是当销量影响因素来自不可控的外部因素时,比如天气(没人能说准会下几天雨)、消费者情绪(突然市场传 xx 产品不宜多吃,消费者购买意愿明显下降 ),这时候得靠人为主动控制。总之,在预感到问题无法完全量化的时候,选择观望等待或许能保住预期利润,但要承担问题继续恶化时产生的更严重的后果;选择积极处理,能提前止损,但会损失一些预期利润。鱼与熊掌不可兼得,决策人的个人判断力非常重要。

若已经考虑到前3个制约因素,还是很理想的状态,但真实的市场会更加复杂。

第四个制约因素来自市场博弈

常见的情况有以下几种。

- 好卖的货,一货难求:卖得太好,上游厂商不肯多发货,要么抬价,要么限额,要么非要搭配一些—不好卖的货才能出售,总之不能正常获取供给。

- 不好卖的货,很难甩掉:一个品牌或一个产品越卖不动,就越难卖,有可能后续销量不是稳步下降,而是断崖式下降。

- 不确定的新品:比如电子产品、游戏、电影这种创意类产品,本身很难确定新品到底好不好。所有上游企业都会找自己产品的对标;都会做一些测试,拿出数据证明效果;都会大力进行宣传发行。但真实情况依然有可能是事与愿违。

这些问题会进一步干扰判断,使得精准量化难以进行。当然,以上问题并非数据层的问题,更多的是业务层的问题。

在互联网时代,产品本身的形式也一直在创新,不局限于传统实体店销售的食品、衣服、家具等有物理形态的产品。视频网站、游戏 APP、社交 App 等平台经常提供虚拟产品,比如游戏道具、专属称号、红色的名字、聊天踢人特权、游戏装备等。这些产品虽然没有物理形态,但满足了人们在网上娱乐、休闲等方面的需求,因此也能像有物理形态的产品一样定价出售。某些特殊虚拟产品,比如游戏内的稀有武器,还能在玩家的追捧下卖出“天价”。

再比如很多平台型互联网公司,其供给并非平台自己提供,而是吸引商家入驻,由商家提供。典型的形态比如O2O平台。客户在O2O平台订餐、卖东西,是从入驻了O2O平台的商家那里购买的。平台本身只提供交易服务及配送服务。这些交易服务、配送服务也是一种产品形态,平台会向客户收取费用。总之,这些新形式的产品不同于传统有物理形态的产品,它们给传统供给分析带来了新方法与新思路。

实物产品供给分析

实物产品供给,核心就是解决销量与库存之间平衡的问题。很多人会说:“如果销量预测完全准确,不就可以完美解决这个问题了吗?”实际上,看过销售渠道分析以后读者会发现:影响销售渠道的因素太多,且其中很多问题根本无法量化。因此,指望完全准确预测销量是不现实的。

而一般产品零售毛利为5%~10%,这意味着即使仅有 5%的数据误差也能让产品销售的毛利损失殆尽。所以供给类分析的第一条原则就是可以做预测,但不要指望完全准确。综合运用各种管理手段,最小化损失才是正解。

有一种能从源头上解决预测不准问题的办法就是团购。让客户交钱,提前预约购买产品这样在理论上可以事先锁定库存,避免库存损失。但是这仅仅是理论上的做法,产品本身有畅销、滞销的区别,滞销品根本不会被拼团。而对于畅销品拼团,竞争对手很容易抄袭同款提前上市销售,从而破坏拼团效果。所以,严格的拼团只能在品牌忠实粉丝多的情况下做。在大部分情况下,拼团只是一种常规促销手段。

在这种情况下,做供给侧管理就得时刻与不确定性共存,其中要分析的问题包含以下3类。

- 假设没有异常,目前的产品库存能支撑多久,需不需要补货,补多少。

- 假设渠道端出现问题,销量不如预期,该如何应对。

- 假设供给端出现问题,必须超量采购,下游该如何消化。

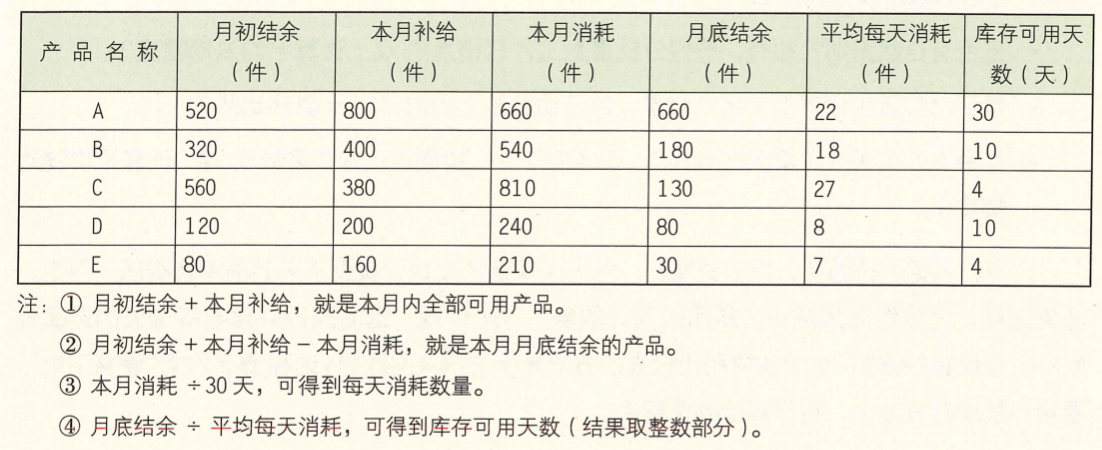

假设没有异常,对于供给管理,重点看指定时间(日/周/月)内的消耗量与补给量。举个简单的例子,下表所示为某个 B2C 零售店的5款产品在 30 天内的消耗。

如果没有其他情况,理论上可以计算出月底结余的产品还可以卖多少天。比如算出C产品只够销售4天,那么理论上4天后,C产品就会断货,再有客户来也买不到了,就会损失一些销售机会,这时候就得尽快安排补给。

当然,是否要安排补给还要参考产品的保质期、补给速度等情况。一般来说,补给速度越快,就越不用着急补—反正想补的时候很快就能得到。对于保质期短的产品,比如生鲜食品、水果,也不着急补,避免积压损失。所以库存可用天数,一般应结合这两个指标一起看,从而为产品制订合理的补给计划。

除了看库存可用天数,也需要关注另一个指标:库龄(从入库开始,算一下在仓库待了多久)。理论上库龄越久的产品,越需要尽快处理出去,避免积压带来的库存损失、过期损失等。但前提是在 WMS(仓储管理)系统中,有每一批的产品入库时间与库龄指标。

以上叙述的前提都是渠道没问题、供给没问题的情况,但实际上这两端出现问题的概率非常大。常见的渠道问题有以下4种。

- 产品生命周期临近末尾,每周销量都比上周少。

- 遭遇恶劣天气、店铺所处地段道路施工等意外,销量大减。

- 临近季节更替、周末、节假日等情况,销量就是少。

- 产品上市后反响不如预期,LTV销量估计低了一个档次。

这4种情况会导致上述案例中“平均每天消耗”这个数据大幅度下降,从而产生额外的产品积压。处理意外情况的基本思路,有以下两个。

- 方法一:把意外变成意料之中,提前缩减补给。

- 方法二:想办法处理额外积压,减少损失。

方法一:需要利用自然周期分析法、生命周期分析法,对一个产品的销售情况进行分析,找到其基本规律,比如:

- 是否有自然周期? 如有,节假日销量是工作日销量的x%(计算平均波动幅度)。

- 是否已临近生命周期末尾? 如是,每周销量是上周的x%(计算环比降幅)。

- 是否有恶劣天气(看天气预报 ),恶劣天气下,销量较正常销量降低x%(计算平均波动幅度)。

这样,根据过往趋势,提前做准备,能大大降低突发性,减少不必要的库存积压。但是即使这样,也依然无法解决“新品比预计的差”这个问题。选品失败就意味着过去的选品规则不适合现在的情况,这时候再利用过去的方法是无法解决问题的。这种情况只能“看菜下饭”看第一批库存有多少,再想其他办法解决。

方法二:一般考虑的思路如下

- 把库存转移到有销量的地方。

- 拿着产品找有需求的客户。

- 直接降价,把产品强行甩卖。

一般情况下,不到万不得已不采用降价清货,因为一旦开始降价就停不下来。客户只要看到价格降了,就更加不会按正价购买,只会等着打折。所以优先看以下数据。

- 哪些区域销量相对较好,先内部调货过去。

- 哪些客群购买率较高,采用电话/短信/小程序等渠道推送信息,吸引客户购买。

最后实在没办法了,再开展促销。此时可参考库龄与库存可用时间,如积压严重,则大幅度降价;如积压一般,可以逐步降价清货,减少损失。

然而,这样仍然解决不了供给端压货的问题。很可能供给端是大厂家/大品牌,强硬的要求是满一定额度才能订货,或者必须搭配订一些销量很差的产品。更有可能,供给端有优厚的价格、返利,诱导大量订货。此时从源头上看,进货量就有可能超出实际需求,后续就是无穷无尽的烦恼。

抛开其他层面的问题先不谈,单纯从数据上看这个事,本质上要解决产品 LTV 评估的问题。最简单的评估方法是选同品牌、同价位的产品做对标,看其LTV价值与销量,从而初步判断上游给的数量是否超出实际,超出多少,然后提前思考应对。

如果超出太多,以至于为了降价清理库存,导致LTV变为负数,则可以直接推掉合作。如果 LTV仍为正数,但数量较小,就主动降低对该产品的LTV期望,在实际运作的时候把清理库存等动作提前,减少损失。

虚拟产品供给分析

在互联网时代,有一类产品很特殊:虚拟产品。比如:

- 游戏中的道具、皮肤、装备、经验包。

- 视频网站、音乐网站的会员。

- 付费知识平台的会员费。

相比实体产品或美容美发一类靠人力提供的服务产品,这些虚拟产品有以下特征

- 没有库存压力,不会产生库存成本。

- 边际成本低或为0,额外服务客户不会增加成本。

- 不受上游制约,自己可以掌握供货数量。

- 没有统一价格锚点,产品特色化程度高,难以对标。

比如视频网站签约影视剧的播出权需要成本,但这些成本是一次性付清,付清后有1万人或100万人看,其成本不会额外增加。虽然各家视频网站会员费差异不大,看似有行业约定但实际上因为各家提供的影视剧内容不一样,因此对消费者而言,差异化程度还是很高的。

因此,虚拟产品的供给思路与实物产品完全不同,虚拟产品供给考虑的是利益最大化,商家需要平衡的是下面的内容。

- 定什么价能让客户多付费。

- 在已有定价的基础上,出什么新价格能让更多新客户付费,同时又不影响老客户。

这时候,核心的手段就是频繁修改价格锚点,给客户不同的选择,从而同一样东西多卖钱。

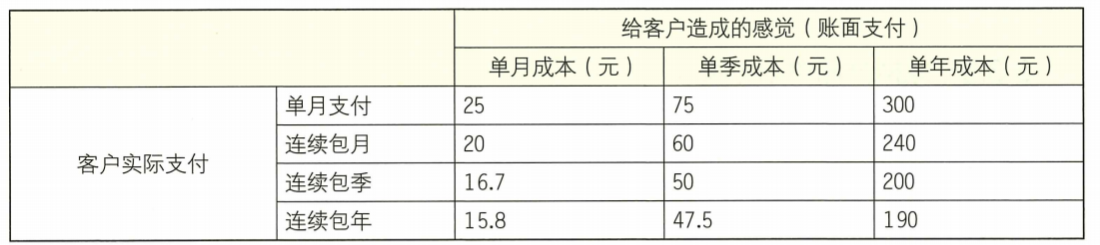

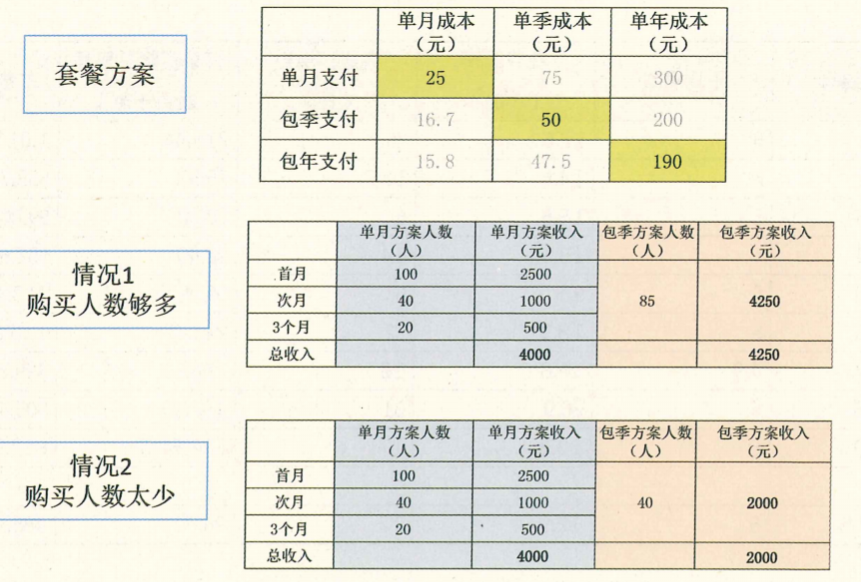

举一个简单的例子,一个视频网站的会员费有以下4种支付形式。

形式1:客户每月支付25元,每月手动支付1次。

形式2:客户每月支付20元,首月手动支付,之后自动从客户账户扣减。

形式3:客户每季度(3个月)支付50元,首次手动支付,之后每季度首日自动从客户账户扣减。

形式4:客户每年(12个月)支付190元,首次手动支付,之后每年首日自动从客户账户扣减。

具体数据如表所示(部分数值为保留一位小数后所得,后同)。

这就是一种典型的扰乱客户判断,修改价格锚点的做法。从账面上看,连续付费的方案优惠力度很大,连续时间越久,付的钱越少;但实际上,可能客户只是在放假期间看得多,平时看得少或根本不看,原本只付25元看一个月就好了,现在要多付数百元。

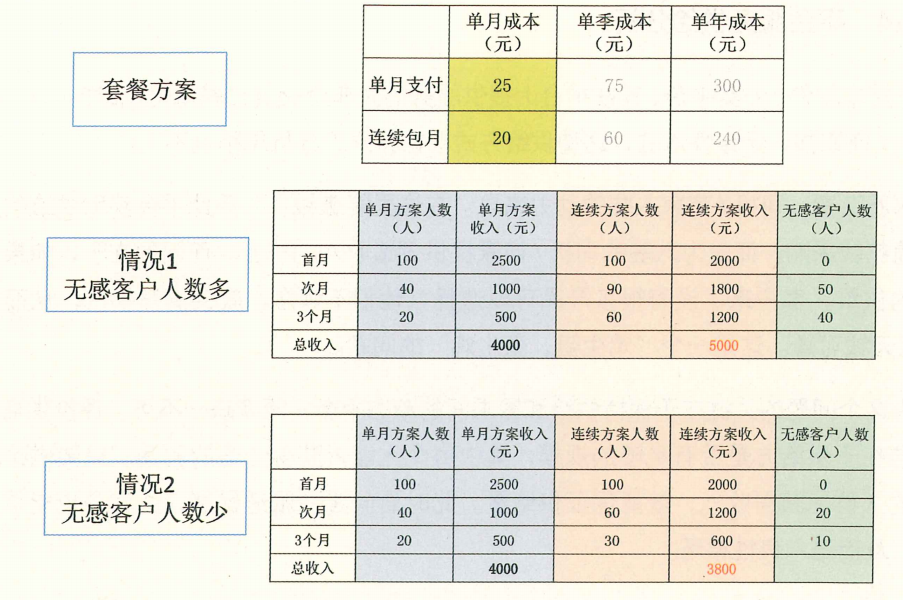

在这种模式下,决定成败的就是客户对次月续费的感觉如何了。如果客户对续费的感觉很微弱,甚至根本没有注意到自己每个月被扣了费,在这种情况下,仅仅推出一个连续包月套餐默默扣客户费用是网站的利益最大化的做法。如果客户对续费感觉强烈,次月会主动取消续费,则仅仅推出一个连续包月套餐就不能实现网站的利益最大化。此时可以推出更实惠的单月套餐(比如30元开通一个月的会员,同时送xx外卖平台会员卡一个月),引导客户单月付费。

比如,原本只有单月支付25元的产品,通过增加“自动续期20元/月套餐”,吸引客户签约。在这种情况下,赌的就是客户不会注意到“我这个月其实没怎么看视频,但是还是被扣费了’这个情况。这样做实际上是牺牲短期利益换取长期留存价值。这样做的前提是建立在“客户签约后,续约率稳定”之上的,不然的话,客户在次月/次次月发现其中的猫腻后直接取消前期的补贴就赔进去了,总付费金额曲线也会呈现下行态势,如图所示。

再看另一种定价方案。原本只有单月支付 25 元的产品,通过增加“包季50元(账面优惠33%)、包年190元(账面优惠37%)”来吸引客户购买。这样在账面上看起来便宜很多。

这样做实际上是一次性“收割”的做法,其建立在下面的基础之上。

- 客户连续付费率很低。

- 一次性包季度/包年产品有一定转化率。

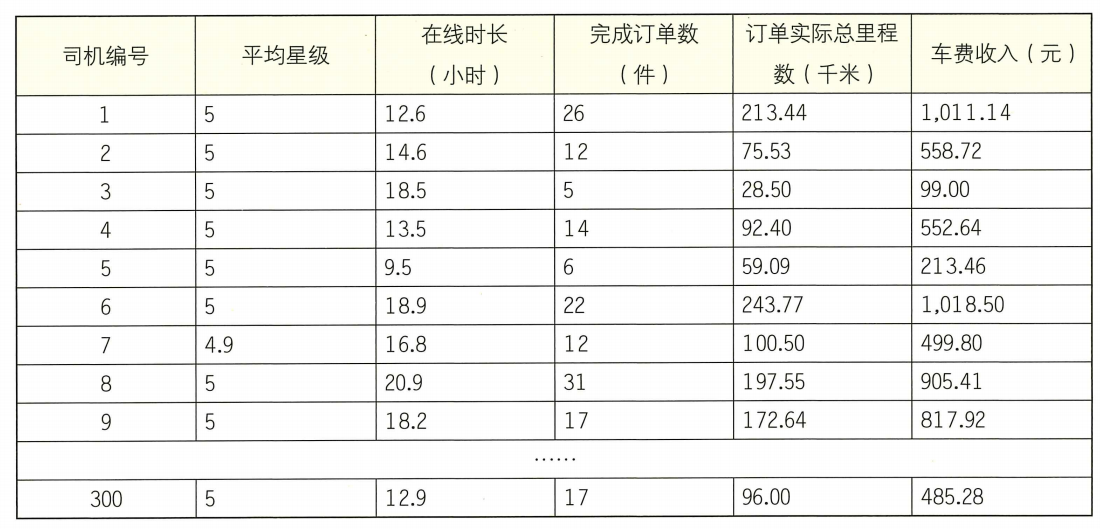

如果这两个前提不成立,很有可能将评估时间一拖长,就发现每个同期群客户的LTV是下降的,最后反而亏了。如图所示为模拟的案例数据。

平台服务供给分析

对于打车软件、外卖平台,其在平台上提供服务的并非企业自己雇用司机或自己开设饭店而是司机/商家按一定条件入驻,这种供给方式非常特殊,分析思路也不同。

从本质上看,司机/商家入驻的动力来自“在这里能赚钱!”因此平台获取供给的方式并非简单地花钱采购,而是为入驻的司机/商家提供创造收入的机会。而问题在于,如果平台没有足够的供给,客户来了没有很多产品可以选择,他们不满意,就会离开平台,从而导致司机/商家无钱可赚。这是一个“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题。

解决这个问题的关键在于保持供给和需求间的动态平衡,两者缺一不可。评价供需是否平衡的标准在于供给方是否有足够的规模,其中每个人能否获得合适的利润。只要供给方有一定比例的人群能获得收入,就能保证供给量。此时面向客户派送优惠,让客户也能得到良好的服务,从而进入良性循环。

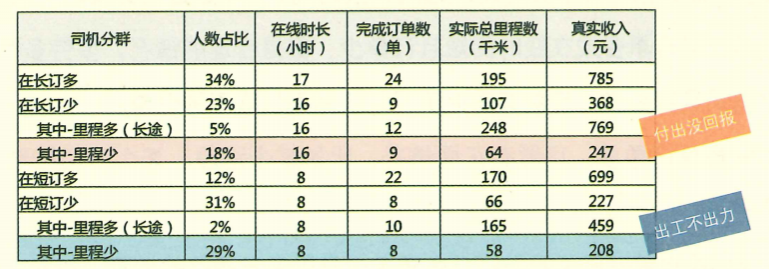

下面举一个简单的案例,以下是某打车平台上司机某日的运营情况(见表):

- 在平台的在线时长。

- 在平台成交的订单数。

- 在平台获取的收入。

- 平台记录的订单行车里程数。

如何分析该部分司机真实运力供给情况?

原则上,有效的司机供给应该是在线时间足够长、订单多、跑了很多里程,这样的才是好运力。但是也有可能司机在线很久,接不到订单,挣不到钱,这时说明有异常,但无法确认到底是司机自己不想做还是平台没有分配足够的客户给他(或是平台本身没有足够的客户,抑或是分配机制出了问题)。

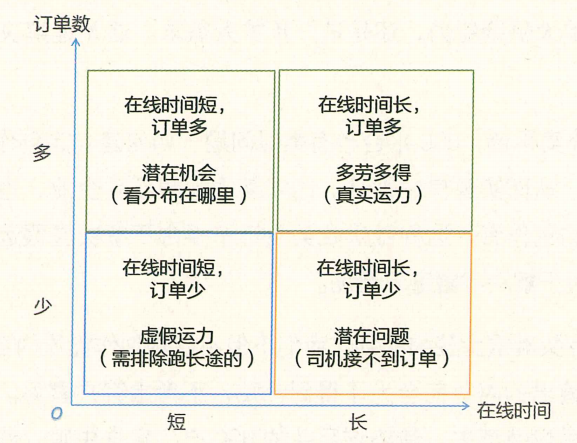

这时,基于案例数据,可以先用矩阵法对在线时间/订单数进行分类。

- 在线时间长且订单多或在线时间短且订单少:都是合理的情况,多劳多得。

- 在线时间长且订单少:可能有负面情况,比如司机接不到订单。

- 在线时间短且订单多:可能有正面情况,比如某个路段、某个时间段客户特别多,需要调度运力。

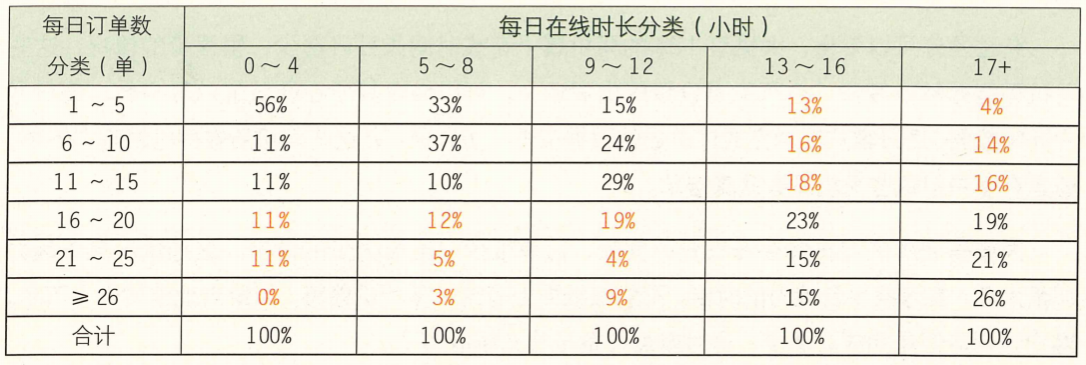

因此,可以先看在线时间长短与订单数量多少是否有正相关的关系,如表所示。

整体上看,还是符合“在线时间越长,订单越多”的情况。需要注意左下角和右上角的特殊情况,比如为什么会有在线时长超17个小时,但仅有1~5单的情况;以及为什么会有在线时长为5~8个小时,却能跑出超过 26单的情况,这些都意味着机会或威胁。这里可以用矩阵法对司机行为进行分类,如图所示。

TIP

注意:对于在线时间长且订单少的情况,要排除一种特殊的情况,即跑长途。因此应将其中行车里程很长的司机排除,分析剩下的司机数据。为简便计算,这里直接用平均值法区分里程高低,区分结果如图所示。

经过区分可以看出,大概有18%的司机属于在线时间长且订单少、里程少的情况,这些司机可能是缺少客户,也可能是设置的虚假运力,可以结合其所在区域的总客户数、每日客户呼叫数据、每日客户成功完成订单数的数据来进一步判断:是这些司机所在的区域客户不够还是有客户但这些司机没有认真接单。

大概有29%的司机会存在在线时间短、订单很少、里程很少的情况。这种情况属于运于质量太差,在考察平台运力的时候,不能被纸面上有这么多司机迷惑。如果当地整体运力不足客户呼叫多但是完成订单少,这时就需要直接补充新运力了。

当然,想进一步确认司机情况可以多观察一段时间,观察的时间段最好包含完整自然周期(比如一周的时间,含工作日和非工作日),这样可以把偶尔上线的司机、上线但一直挣不到钱的司机、稳定上线挣钱的司机区分得更清楚,从而更好地观察运力供给的有效性。

总之,通过这种供给端分层,能区分出哪些是有效供给、哪些是无效供给。再结合整体需求情况决定是进一步扩大供给能力,还是进一步扩大需求。这才是解决平台型供给问题的可靠思路。

除了打车软件和外卖平台,UGC平台也有类似问题:如何建立起创作者回馈机制,让创作者从创作中获得收入,从而实现良性循环。比如某短视频巨头企业,也曾发力UGC领域。他们补贴大量现金、签约创作者,这种做法就类似打车平台不解决虚假运力的问题,而是自己给司机发工资一样,对于解决问题毫无帮助。

结果,该短视频巨头砸重金签约的创作者们不但不认真创作优质内容,反而逆向研究:怎样才能得到补贴?其输出的内容完全为了得到补贴,不考虑客户喜好。客户来访问网站,看不到优质的内容,最后悻悻离去。最终该巨头的UGC产品宣告失败,钱却一分没有少花。这就是把平台服务当成了实体产品采购,不去帮助供给方更好地从需求方赚钱造成的后果。