多维度诊断:确定商业问题源头

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

在商业经营中,我们经常分有以下疑惑:

- “最近公司的业绩是不是不好?”

- “我们的工作是不是不到位?”

- “是不是最近行业“变天’了?”

这种疑惑会干扰管理者的决策,影响执行者的信心,因此必须马上解决疑惑。解决疑惑的办法是要找到真正的问题根源,而不是听风就是雨。

比如,今天听到有人说“我们的商品卖得太贵啦”就赶紧降价,明天听到有人说“我们的商品卖得太便宜啦”就连忙提价。这样只会瞎折腾!所以,这里推荐用系统性的多维度诊断有逻辑地锁定问题。

1.识别问题来源

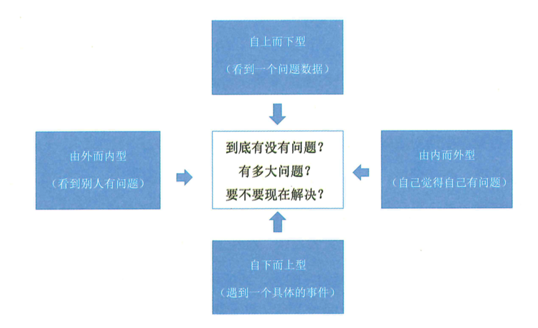

诊断问题的第一步是识别问题的来源,常见的问题来源有4种,如图所示。

(1) 自上而下型

比如看到一个问题数据:

- 销售收入连续3天下降了。

- 新用户注册数突然少了一半。

- 每日活跃用户数低了10%。

(2) 自下而上型

比如遇到一个具体的事件:

- “我浏览我们的天猫店,商品下边有好几个差评,怎么回事?"

- “我登录我们的App,发现居然都没有活动,这还能留住用户吗?"

- “我路过我们家的门店,发现店员居然都在玩手机,这还能有业绩吗?"

当然,不只是自己亲身感受的,如果是决策者或管理者,还会经常有其他人,如下属、亲戚朋友、同行、供应商·····告诉他们这些耳闻目睹的故事。

(3) 由外而内型

比如看到别人有问题:

- 朋友圈文章:《震惊!某企业家刚刚宣布! XX行业要“变天”! 》。

- 行业报告:《 xx行业2021年十大危机!》。

- 新闻报道:《专家点评XX行业困局》。

总之,看文章的人看到这个内容且相信了,于是心生问题!

(4) 由内而外型

比如自己觉得自己有问题,但是说不上来为什么,类似“我从业20年,凭经验看可能有问题了”这种情况在传统企业中尤为常见。

想要诊断问题,首先要冷静下来,区分清楚疑感的来源到底属于哪一种。古语说“主不口以怒而兴师,将不可以愠而致战”,越是有经验的管理者,就越要克制自己的情绪,避免由内而外型问题导致的误判。越是新人,则越要区分出自下而上型问题。之后,可以根据具体问题来源,有针对性地解决问题。

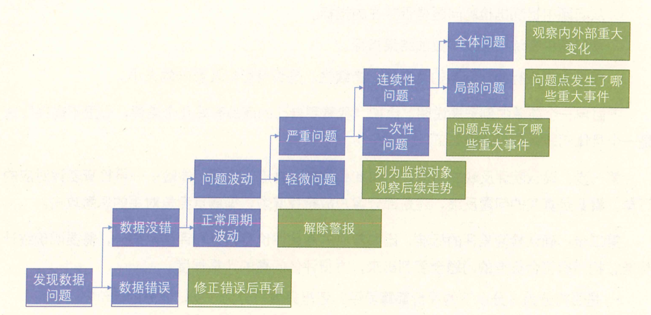

2.自上而下型问题的分析方法

- 确认数据本身是否有误,排除错误数据的干扰。

- 从时间上看,数据是否仅仅是周期性波动。

- 从程度上看,数据是剧烈波动,还是小范围波动。

- 从发展上看,数据的波动是越来越严重,还是偶尔波动一下。

- 从分布上看,是所有渠道一起出现问题,还是某个渠道出现问题。

- 锁定出现问题的渠道,看该渠道的过程指标。

其中,前4步是先确认问题本身严重程度和数量。然后进行第五步,看是哪个渠道/区域出现的问题。再看过程细节。这样能避免一上来就陷入大量的细节中,可以快速找到问题点,理顺整个逻辑。具体如图所示。

这里特别要注意区分轻微问题与严重问题。数据指标不可能是一条直线,正常的轻微波动经常出现。在正常的波动范围内,不要对数据太敏感。

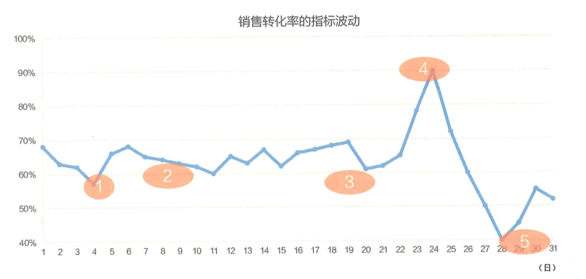

在图中,只有场景4、5才是需要引起我们注意的指标暴涨、暴跌的变化情况。可实际上,平时人们也会因为小小的数据波动而紧张,比如突然有一天数据下跌了(如场景1),或者连续好几天下跌(如场景2),或者连续上涨后突然下跌(如场景3)。虽然这些场景的数据变化幅度不大,但是还会引起一些人的关注,他们会不停地追问:“为什么上涨?为什么下跌?“其实有可能就是正常的波动。如果总是过于敏感,会让分析失灵,忽视了真正的重大问题。

3.自下而上型问题的分析方法

- 了解问题的来龙去脉,避免一叶障目。

- 从问题中提炼出检验问题是否存在的指标。

- 从问题中提炼出可以导致的结果指标。

- 根据数据指标确认问题的真实性、持续性、是否有影响及影响的大小。

下面用一个简单的例子来说明。比如“我看到自己的商品有好几个差评,心里不高兴”这是一个具体问题,分析过程如下。

第一步:确认差评反映的问题,比如商品质量、物流、价格、体验······再检查差评对应的订单,看看是真实的问题反馈,还是部分客户故意找麻烦,抑或是竞争对手的恶意攻击。

第二步:确认检验差评的标准,比如常见的商品评价有打分和评语两部分,需要明确统计标准,把所有符合标准的问题全部列出来,方便评估问题的严重程度。

- 是否打分为3分以下的评价都算差评? 还是只看打分为1分、2分的评价?

- 是否打分为4分、5分,但评语写“一般般”的评价也算差评?

- 是否只看网站评价? 客服反馈的算不算?

第三步:确认差评可能会导致的影响。

- 影响1:写差评的客户退货率较高。

- 影响2:写差评的客户有可能是同一类人,这一类人大多数都保持沉默,但消费率低/退货率高。

- 影响3:出现差评以后,导致新客户的成交率会下降。

TIP

这3种可能会导致的影响,对应的检验方向是不一样的,要列清楚每一个要检验的问题,之后一一验证。

第四步:评估差评的真实性、持续性、是否有影响及影响的大小。

- 真实性:差评是否来自客户的真实反馈,排除想要优惠不成而恼羞成怒的客户给的差评和竞争对手给的恶意差评。

- 持续性:问题发生了多久? 是频繁发生还是偶尔发生? 是否有差评越来越多的趋势?

- 是否有影响:是否真的造成了影响? 影响有多大? 影响大到什么程度才需要被关注?

经过上面一整套的流程梳理,可以有效避免“幸存者偏差”问题,确保自己看到或别人反馈的问题真的是一个问题,并且能对问题的轻重缓急有所判断,从而找到真正要解决的问题。

这种方法在传统企业中也适用,因为传统企业通常在全国各地都设有分公司,各个分公司经常有问题反馈。企业领导在各地考察的时候,经常看到门店发生的一些触目惊心的事,比如“店员都在玩手机”或“客户不满意都闹到店里了”。这时候要有能力区分出问题是特例还是普遍现象。如果是普遍现象,还要分析到底有多普遍。

4.由外而内型问题的分析方法

- 首先,看清楚数据来源。

- 其次,看清楚数据发布人。

- 再次,找内部数据,看能否印证外部说法。

对外部数据而言,数据的真实性很重要!外部数据不像内部数据,数据质量有据可查,外部数据很有可能来源不明。基于这些来源不明的数据,得出的判断质量也没保障,所以一定要认真查看数据来源。

常见的数据来源质量排序(从高到低)如下:

- 市场公开的财报数据。

- 行业访谈/企业领导人主动提及的数据。

- 专业第三方机构持续跟踪的数据。

- 某竞争对手单方面发布的数据。

- 某供应商单方面发布的数据。

- 未妇龛菜知的市场调查数据。

首先,尤其要注意区别市场调查数据。因为这是一种廉价的获取数据手段,有的媒体经常随便问几个人就当是调查了,信息非常不准确。而且这种调查经常会提供如:消费者倾向、消费者满意度、消费者态度等吸引人的数据,所以很具有迷惑性。

其次,要注意区分哪些是原始数据,哪些是基于原始数据的推论数据、验算数据、假设数据。很多媒体喜欢基于原始数据做推论验算,然后把原始数据与推论数据混在一起报道出来,这样很容易迷惑人。

再次,要提防媒体的统计方法。比如有媒体采访了一个具有大学学历的中年女性,然后说像这样的受访者还有3000多万人·.....”注意,这里的“3000多万人”很有可能指的是全部符合“中年、女性、具有大学学历”条件的人,不是真正遇到问题的人。媒体的这种统计方法很能吸引人们的关注,但是会扰乱人们的判断。

另外,新闻发布人的身份也很重要。一些机构/个人会刻意夸大其词,要小心鉴别这些哗众取宠的言论。

最后,外部数据要和内部数据结合起来看。

- 外部说“行业核心客户在流失”,对应着内部数据看核心客户是否真的在流失。

- 外部说“行业服务质量在下降”,对应着内部数据看服务质量是否真的有变化。

- 外部说“行业受到新业态冲击”,对应着内部数据看企业是否真的受到了冲击。

总之,外部数据只是参考,内部数据才是决定行动的判断依据。

5.自内而外型问题的分析方法

- 这类问题如果是来自自己的感觉,则请坚决抑制这种凭感觉做事的冲动,至少要关联到一个事件/一组数据上,把感觉具象化。至少能找到一个例子,再进行分析。

- 这类问题如果是来自领导/上级的判断,则请坚决落实到一组数据上,确认判断的真实性。

- 这类问题如果是来自下属、同事、朋友的判断,则可以先看这个人是否真的有从业经验。如果是有经验的前辈,则可以考虑落实到一个事件/一组数据上。如果是没有经验的人,则可以直接忽略这个问题。

总之,整个商业分析的核心逻辑就是把决策建立在事实和数据的基础上,排除个人感觉。

TIP

即使用了上述方法,仍然只能定位到问题的发生点,不能区分出具体原因。在现实中,生产问题的原因错综复杂,可能是内部经营不善,也有可能是外部环境变化,更有可能是策略执行不力导致的,如何一一区分,在“深入洞察业务”中讲解。