构建商业成功体系

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

生活案例:“分析一下这样做能否成功?”

不知道你是否在生活中会有这么一刻:

- 你听到某个朋友做生意成功了,向往不已。

- 你看到楼下的店铺门庭若市,心生羡慕。

- 你在网上看到一个帖子,其中详细描述了作者成功的经过,怦然心动。

然后,你萌生了一个想法:"我要是做这个,也能成功!”,人们天生都有成功的欲望。

成功定义的标准化:统一认知口径

如果要认真讨论“成功”的问题,那么该从哪里开始呢? 当然是从“什么叫成功”开始。如果我们认真了解,就会发现不同人口中的“成功”,含义完全不同。

在随机访谈中,我们发现不同个体对"成功"的定义存在显著差异:

- 财务指标型:"30岁前年收入100万"

- 资产积累型:"拥有5套房产"

- 社会比较型:"不比同龄人差"

- 事业成就型:"创办一家上市公司"

几乎每个人都有不同的答案!这就是人们很难学习成功经验的核心原因。在源头上,不同的人对“成功”的定义不一样。有可能A分享的成功心得,在B那里根本不值得一提! 用商业分析的专业词语说,这叫:口径不统一。口径不统一会导致不同的人在讨论同一个问题时,出现“鸡同鸭讲”的情况,从而引发很多错误的认识。

进一步观察随机访谈中的“成功”标准能发现:这些成功标准的量化程度是不同的,至少有3类。

第一类:完全不量化型

例如,“不比同龄人差”就是完全不量化型的说法。

- 到底什么算“不差”?什么算“差”?

- 从哪些方面比较“差/不差”?

- 差多少算“差”?差多少又算“不差”?

- 多少岁算“同龄人”?

对于这些,他们统统不清楚。

同样,“自己有1家上市公司”这种说法也很模棱两可。在讨论目标时,要尽量避免完全不量化的目标。并且,越是不量化的目标,越难执行落地。在执行时人们就会迷茫:“到底怎样就算差不多了呢?"

在实际生活中,人们脱口而出的往往是这种不可量化的目标,如:“我要成为更好的自。人们习惯上会用这种豪迈的口号抒发情感,但是真要把这些当作目标去执行的时候就会不知所措了。这可能是为什么某位企业家在接受采访时,会感慨道:"你先别说大话,先定个小目标,比如挣1亿元!”确实,相比“我要成为更好的自己”,“挣1亿元”可量化的程度就高得多了。”

第二类:部分量化型

例如,“拥有5套房子”就是部分量化型的说法。5套房子是一个清晰的概念,可到底是什么样的房子呢?

- 是一线城市的房子还是县城的房子?

- 是200平方米的大房子还是30平方米的小房子?

- 是郊区的新房子还是老市区的学区房?

对于以上情况,他们并不清楚。

比如,“持有10万元大公司的股票”也是部分量化型说法。要知道,从20岁到30岁,商业环境会发生巨大的变化,“大公司”的标准也会变化,甚至有的大公司会破产倒闭。到底什么才算“大公司”,有待进一步量化。

部分量化型说法,可执行程度高了一些,但仍需要进一步量化才可以执行,否则很容易产生“画虎不成反类犬”的后果。

第三类:完全可量化型

例如,“一年能挣100万元”是一个完全可量化型的说法,因为它包含了数据指标的三大要素。

- 统计对象:现金收入(没有歧义,不用细化解释)。

- 统计时间:1个自然年(1月~12月)。

- 计算公式:年度所有现金收入总和。

凡是具有这三大要素的目标,都是完全可量化的,比如“账户上一共有1亿元存款”,也是完全可量化的。在商业分析里,这种完全可量化的说法叫数据指标。通过这3种说法的对比可以看到:并非有个数字就算是数据指标。一个数据指标,其对象必须是清晰的,不需要再用修饰词限定。同时,统计时间与计算公式也很具体,可以进行准确的计算,随口而出的数字是不能算数据指标的。

基于数据指标设定目标,比没有数据的目标更清晰、具体。设定的目标还能进一步分解,分解到每一个责任人、每一个阶段,从而更好地落地执行。

有时候,人们会提出一些更复杂的“成功”目标,比如G同学提出了下面的目标:

- 要拥有 5000 万元的银行账户存款。

- 同时,还要持有 10万元某企业的股票。

- 同时,还得拥有3套一线城市的房产。

- 同时,还要拥有3辆价值 1000万元以上的顶级跑车。

在这种情况下,需要多个数据指标才能描述清楚目标。这种多个数据指标描述一个问题的情况,叫作指标体系。

比如,把成功标准写成下面的形式。

指标1:银行账户的存款数。

指标2:可交易的企业股票数。

指标3:一线城市的房产证数。

指标4:价值1000万元(以购买时为准)的跑车数。

这样就构建了一个“成功标准的评估指标体系”,当满足以下条件时,就可以知道已达成“成功”的目标了。

指标1:银行账户上存款数≥ 5000 万元。

指标2:可交易的企业股票数>10万元。

指标3:一线城市房产证数>10本。

指标4:价值1000万元(以购买时为准)的跑车数>3辆。

从这个简单的例子可以看出,指标体系是针对一个问题的多个指标的描述。当人们想要详细、全面、多角度地描述问题时,就会用到指标体系。

当然,指标数量越多,在评估问题、分析问题、解决问题时,考虑的方面也就越多,就得做更多的工作,所以达成目标的难度也就越大。

因此,指标体系并非越复杂越好,如何保证目标的全面性与指标体系的简洁程度,是一个深刻的话题。

有了清晰、可量化的数据指标做目标,就可以开始讨论“成功”的问题了!不过在此之前,还要解决3个小问题。

增长路径的模型化:商业形态的四维分析

还是前面的例子,如果详细目标是“10年内净收入5000 万元,全部存到银行卡上”。这个数据指标已经很清晰了,下一步开始讨论“怎么在10年内挣到5000万元”。

问题一:目前有多少现金

很早之前人们就知道:本金越多,越容易获得商业成功。因此,现状是什么,非常重要。

- 如果G同学已经有5000万元,甚至更多,那么这个目标就很容易达成了。

- 如果G同学只有3000万元,那么要达成这个目标未来至少每年要挣到200万元。

- 如果G同学一分钱都没有,那么要达成这个目标未来至少每年要挣500万元。

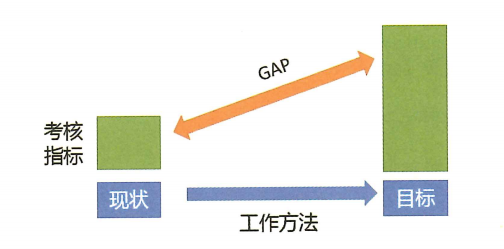

这种现状和目标差距,在商业分析上习惯被称为 GAP值(缺口值)。GAP 值直接决定了方法的选择与成功的难度,因此要提前梳理清楚,如图 2-1所示。

问题二:是否有达成目标的方法

光有目标肯定是不够的,方法更重要。假设G同学目前一分钱都没有,那么意味着 GAP值高达5000万元。在理论上,他有以下4种方法可以达成目标。

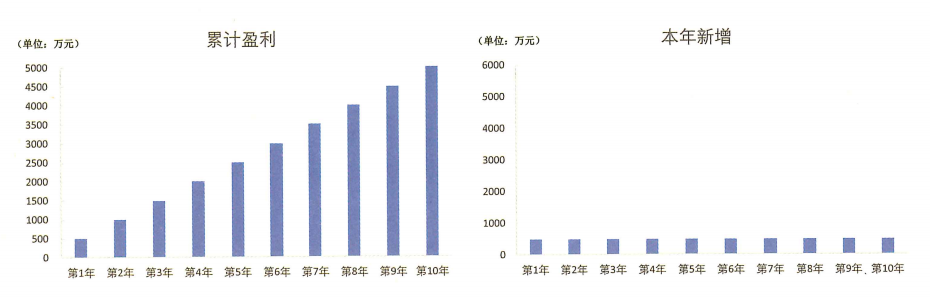

第一种,他掌握了一种每年能挣500万元的方法。这样坚持10年,他就能挣到5000万元了。在商业分析中有个术语叫线性增长模式,指的就是这种保持一个固定节奏的增长模式。

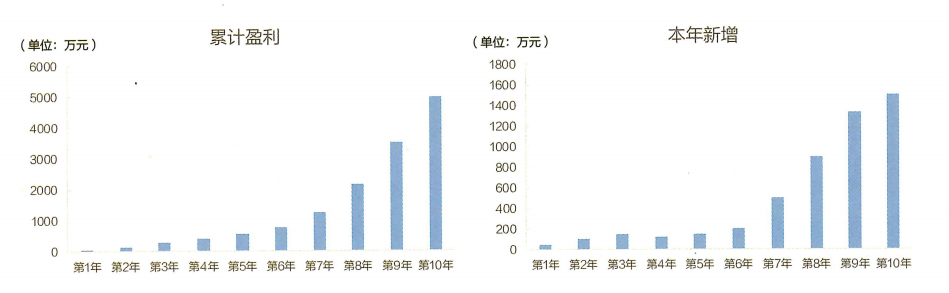

第二种,他掌握了一种先慢后快的爆发式增长方法。这种方法在最初的几年产出很少,但突破临界点以后就能带来大量收入。在商业分析中有个术语叫指数式增长模式,指的就是这种厚积薄发式的增长模式。

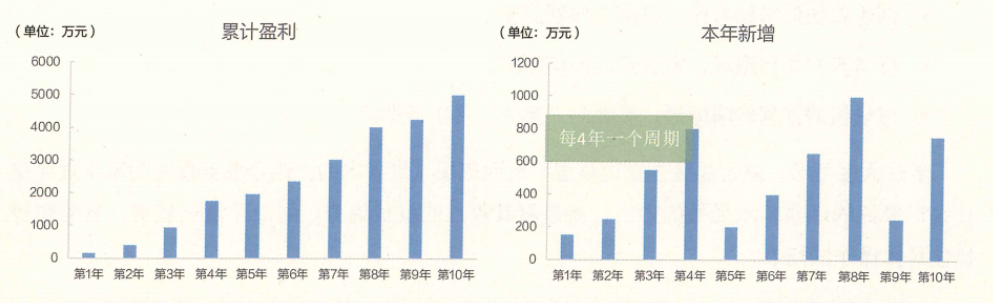

第三种,他掌握了一种不稳定的增长方法。这种方法分“大年/小年”,“大年”突然会有很多很多收入,“小年”就很平淡。在商业分析中有个术语叫周期性增长模式,指的就是这种忽大忽小式的增长模式。

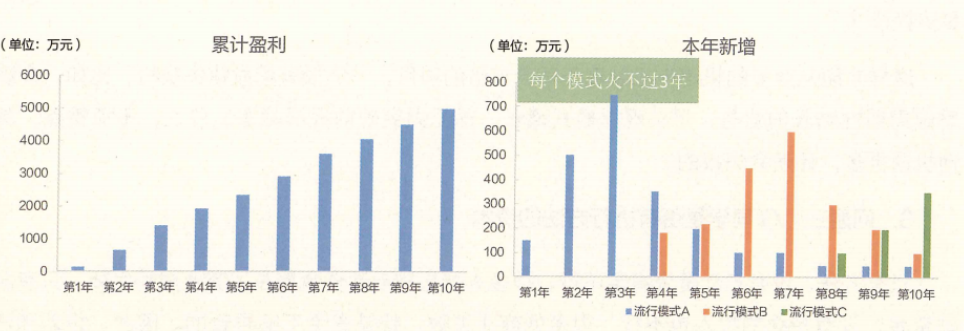

第四种,他掌握了很多种增长方法。这些方法都可以赚钱,但维持不了多久,做两三年就得换另一种模式,所以需要换几种模式才能达成目标。在商业分析中有个术语叫流行式增长模式,指的就是这种短期内火爆一时,无法持久的模式。

虽然真实的商业形态不一定就是每年收入500万元整,但是这4种形态代表了4种典型的增长路径。

1.线性增长模式:传统的线下实体店模式,开店后进入稳定期,收入相对固定,增长靠扩大门面、新开店铺。

2.指数式增长模式:互联网模式,一开始没有收入,通过疯狂“烧钱”补贴来获取用户,等到规模扩大,利润丰厚。

3.周期性增长模式:很多行业都有大/小年之分,比如大宗原材料,机械、钢铁、船舶,以及服务他们的乙方公司。这些行业受经济大周期的影响,周期性也很明显。

4.流行式增长模式:近年来流行的“网红店”就是典型,往往流行的时候风靡一时,但是流行期一过就闭店了。

在思考成功方法的时候,人们往往容易陷入以下细节中:

- 创业者如何辛勤劳作,经常工作到深夜。

- 拜访客户如何艰难,系统开发如何烦琐。

- 市场机遇如何转瞬即逝,需要向“高人”寻求帮助。

专注太多细节,就容易迷失在过程里,反而忽视了最基本的:这个业务模式的基本规律是什么?最好的观察基本规律的方法,就是看其收入的增长趋势。明白了增长趋势,就能顺势抓住具体操作的细节。

- 对于线性增长模式:如何满足增长的基本条件,持续运营过程中有哪些误区需要避免。

- 对于指数性增长模式:如何挺过前期漫长的投入与等待,实现爆发的临界点。

- 对于周期性增长模式:当前处于旺季/淡季,下一个周期的启动条件是否已具备。

- 对于流行性增长模式:当前的风口是什么,预计持续周期多久,下一个风口在哪里,是不是该换模式了。

这样才能从众多的机遇中找到真正适合自己的项目,不然很有可能错失良机,比如,在淡季做周期性增长的业务;想实现指数式增长,却无力突破前提屏障等。总之,不抓重点,其他机遇再多,还是会失败的。

问题三:是否有执行方法的资本

只有方法,没有启动资金肯定不行,很多人就是被启动资金挡在了商业成功之外;只有启动资金,没有持续的投入也不行,很多的商业失败,就是资金不够导致的。因此,投入和产出同样重要。 产出有4种形态,投入也有固定的形态。

规模经济型:一开始需要一大笔启动资金,等规模起来了,成本就降下来了。 线性成长型:投入与产出是成比例增长的,一分投入带来一分产出。 小而美型:小规模可以快速经营,一旦做大成本会暴增。

同问题二一样,虽然实际投入情况很复杂,但是掌握了基本形态,对于剖析复杂问题非常有帮助。

在回答“我做这个能不能成功之前”,除了定义清楚“成功”,第二步要做的关键动作,就是把“我做这个”4个字具体化、细节化、量化。用商业分析的专业术语来说叫厘清增长路径。其中,有待厘清的问题有3个:

- 对自己的现状是否清楚。

- 对方法的投入是否清楚。

- 对方法的产出是否清楚。

同定义目标一样,这里对方法的定义也要具体到一个个的数据指标上。不仅有数据指标的量化,更有对每种数据指标形态的详细了解。如果没有计算过自己到底可以挣多少钱,不清楚投入/产出在每个阶段的关系,那么付诸行动以后,就很容易选择过于激进或过于保守的方法,控制不住成本,不注意调整方法,最后一败涂地。

更何况,很多人根本不知道怎么能挣钱,也根本不熟悉每个具体的商业模式运作。很多人只是单纯地不服:“我某个同学以前还不如我呢,他开网店能成功,我肯定也能。”,或者很多人只是单纯地眼馋:"我听某个同事说,只要炒了数字货币,至少会涨10倍。”,这些人连仔细研究的想法都没有,自然不会成功!

当然,一般的情况是G同学根本不知道做什么事情能在10年内挣5000万元,因此就得先学习方法。

商业机会的鉴别:六类误导性信息识别

类型一:不清晰目标就直接讲过程的

内容型失真:只讲过程不提结果

网上的很多帖子打开之后会看到下面的叙述

- “讲一下我的开店心得吧。”

- “讲一下我的转行经历吧。”

- “讲一下我的创业心路吧。”

然后通篇的真情流露,唯独没有跟读者讲清楚细节

- “我开店,到底开了多久,投入多少钱,赚了多少钱。”

- “我转行,到底转了多久,转之前挣多少钱,转之后挣多少钱。”

- “我创业,到底坚持了多久,收入多少钱,融资了多少钱。”

以至于经常有转行后月收入 5000元的人,在教目前月收入1万元的人如何转行;月收入3000万元的互联网公司教月收入30亿元的传统企业怎么进行互联网转型。

类型二:没搞清楚现状空设大目标的

内容型失真:空谈理论缺乏实践

这一类人网上也有很多:讲起来行业发展、投资计划、国内形势、国际风云头头是道,最后自己却一事无成,被人反问 "既然你有那么大的本事,为什么自己不能做出点成绩" 这些人的回答只有4个字 "怀才不遇" 并且信誓旦旦地称"只要我有1亿元启动资金,就能xx "、"只要领导肯重用我做CEO, 就能xx"。

类型三:不提具体的、可量化的方法论,空谈精神

内容型失真:精神激励缺少方法

这一类文章有个俗称叫 "鸡汤文", 比如《你见过洛杉矶凌晨四点钟的太阳吗》《40岁重生的老鹰》一类。在这种文章里,出现频率最高的是 "毅力""精神""执着""自律""思维模式""觉醒" 之类的词就是没有具体的方法讨论。

上面这3种类型,可能出发点是好的,只是表达太片面,或者讲故事的能力有限, 而没有达到预期的效果。而下面这3种类型可能就是真的在故意误导大家了。

类型四:提方法,但是不提投入/产出,旁敲侧击地讲故事

动机型失真:因果倒置营造假象

这一类人会到处炫耀自己很有钱,然后有人问他的时候,就神秘兮兮地跟别人讲,自己做的是xx生意(其讲述风格,颇有传销的感觉)。

这是典型的因果混淆,制造"我很有钱,所以我的方法很管用"的错觉。然而,恰恰是么简单的骗术,能骗到的人有很多。纯粹的物质刺激,能让人们忘记思考事件真正的前因后果。

类型五:提方法,只提产出,不提投入

动机型失真:选择性展示成果

这一类人中最典型的是 "晒单党", 先在朋友圈晒订单、工资单、银行卡流水单、微信收支单等单据, 然后说 "这是我赚到的钱" 来吸引人们的关注。

这种做法在本质上和类型四没有什么区别,都是混淆因果,只制造 "我很成功" 的感觉。但是比起类型四看起来更真实一点, 因此更容易骗到受过教育的年轻人。通过晒单,让大家忘记:这只是其经营的一部分结果,不是全部。更不用说,很多人的收入单都是残缺不全的,没有完整月份,甚至有可能整个订单都是伪造的。

类型六: 提方法,提投入/产出, 但是不提过程

动机型失真:隐藏关键过程信息

这一类最典型的就是光算总账,不看细节。在一些加盟品牌招商的时候,这种做法最常见:"只要投入 10万元就能赢取百万元的回报!" 标题听起来很诱人,可实际上,它说的是已经渡过初创期难关,正在正常运转的店铺。至于没有挺过初创期的店铺,当然不会出现在这种案例里。

还有一类,就是在一个企业或个人成功以后来总结成功的原因,完全不看其奋斗过程,不看发展阶段,不看成本和收入的变化形态。大而笼统地总结成(xx企业成功的八大原因)《xx名人十大信条》之类。这种做法,会忽视真正的成功原因,也会忽视历史机遇与特征条件,无脑吹嘘成功案例,参考意义自然不大。

总之,没有认真厘清目标、现状、方法、投入/产出过程的方法论,都是有问题的。那么靠谱的经验从哪里来呢?在观察了很多创业公司与个人的发展路径以后,作者总结了一个非常实用的秘诀,真正能回答“我做这个能成功吗”的问题。

可信信息筛选矩阵

| 评估维度 | 优质信息特征 | 警示信号 |

|---|---|---|

| 目标陈述 | SMART原则 | 模糊表述 |

| 方法描述 | 可复现流程 | 神秘主义 |

| 数据支撑 | 完整财务披露 | 片段截图 |

| 时间维度 | 完整周期展示 | 瞬间截图 |

成功要素的系统构建:找到真正的方向,避免误入歧途

1.核心四要素框架

综合以上内容的梳理可以看出,想保证自己“做这个能成功",关键在于以下4点。

- 目标体系:建立可量化的指标体系。

- 现状评估:有清晰的现状评估。

- 路径设计:了解通往目标的方法。

- 资源规划:对方法的投入/产出情况有具体的了解。

2.辅助三要素管理

当然,大家想成功仅仅有方向还是不够的,还要考虑以下3个问题。

- 外部的环境变化:多一点正向变化,少一点意外危机。

- 内部的执行力度:自己有能力、胆识、精力把方法执行到位。

- 尽可能多的好运气:越多越好,多多益善。

只是,相比前边4点的评估,这3个问题都是辅助动作。外部环境随时在变化,一个孤立的个体很难改变,对于运气好/坏个人也无法掌控。至于个人的执行力度,要取决于方法的选择。如果从源头上就没有找到合适的方法,很有可能个人越努力,越是南辕北辙。因此,进行清晰的评估与详细的了解信息是基础,个人努力是保障,运气与环境是催化剂。

典型成功者画像分析

1. 高成功率群体特征

最后真正成功的人往往有以下特征。

- 生态协作型:自己的家人、同乡在组团创业,其中涉及很多行业,比如红酒、茶业、玩具、家具等有的是一家人或几个同乡一起创业办厂的。

- 行业深耕型:自己在某个行业有深耕,经历过基层操作,也做过店长等管理岗位。

- 稳健传承型:自己继承家族企业,且没有脱离过往的经营模式,也没有很激进地追求上市,继续守业。

这3类人往往对某个行业或某种商业模式有非常深刻的了解,完全能制定清晰的目标、选择合适的方法,因此成功概率非常高。这一类人对于一间门店、一个工厂、一个品牌的经营细节了解得非常透彻,如站在竞争对手的门店门前数一个小时的客流, 就能反推出对手的经营水平, 这种细节、具体的运作能力与知识背景是成功的坚实保证。

2. 高风险群体特征

而有一类人是非常非常容易失败的:道听途说的人。典型的道听途说行为如下:

- 只有管理经验,没有一线经验,去贸然创业的。如一些白领,认为自己学历高、天资聪明,在没有经验的情况下, 投资加盟奶茶店、开民宿、炒股……

- 只有一线经验,没有管理经验,去贸然创业的。如一些酒店厨师、服装店销售员之类的,虽然做过一线,但是完全不懂管理,没有经营经验,用辛辛苦苦攒了一辈子的钱开了个小店。

- 什么经验都没有,且信息渠道闭塞,只信 "大师" 的。如被传销或各种数字货币蒙骗的人等。

- 什么经验都没有, 光听信息, 不亲自在一线做实验的。如一些企业里的高管,做惯了领导,只看员工提交上来的总结文件,盲目加盟或入股某项目,加盟之后把工作甩给员工,自己继续看他们提交的总结文件。

- 什么经验都没有,连信息都没有,全靠个人想象。典型的如 "我看 XX 同学还不如我呢, 他能成功,我为什么不能成功""我看网上那么多人都成功了,我为什么不能成功”等这类人。

当然,以上只是作者根据经验基于500个左右的样本观察而总结出的心得,很有可能有 "幸存者” 偏差。总之,应该被尊重的不是所谓的 "前辈", 而是科学的方法与实事求是的态度。当读者学会用事实说话,用数据描述的方法后,任何有数据支持的成果,都可以正大光明地进行讨论。

毕竟,举这个生活中的例子并非真的想探讨到底如何成功,而是想向读者揭示一个简单但容易被忽视的道理:商业的成功,首先来自掌握信息的多寡。清晰、量化地思考问题,才是成功的第一步。这也是商业分析核心的思想,与最重要的价值所在。

商业分析的价值实现路径:以小见大,理解商业分析的基本做法

通过以上这个简单的例子,可能已经直观地感受到商业分析的基本做法了。

其实,真实的商业分析工作就是这么简单、清晰、简明扼要。商业分析的真正价值在于:用客观、理性、有逻辑的思考,替代主观、感性、冲动的感觉。把商业决策过程建立在真实的数据基础之上,这样才能保障商业运作不被情绪干扰,从而降低主观犯错的概率。

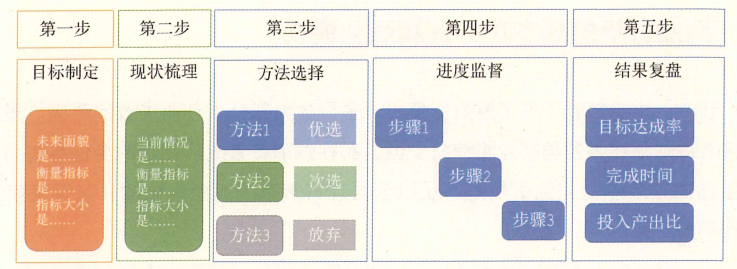

1. 五阶落地框架

用商业分析驱动增长的框架如下图所示。

- 目标制定:清晰指明发展方向与目标大小。

- 现状梳理:衡量现状与目标间的 GAP 值。

- 方法选择:梳理增长路径,选出当前最优路径。

- 进度监督:监督执行过程,纠正执行问题。

- 结果复盘:复盘发展效果,总结经验与教训。

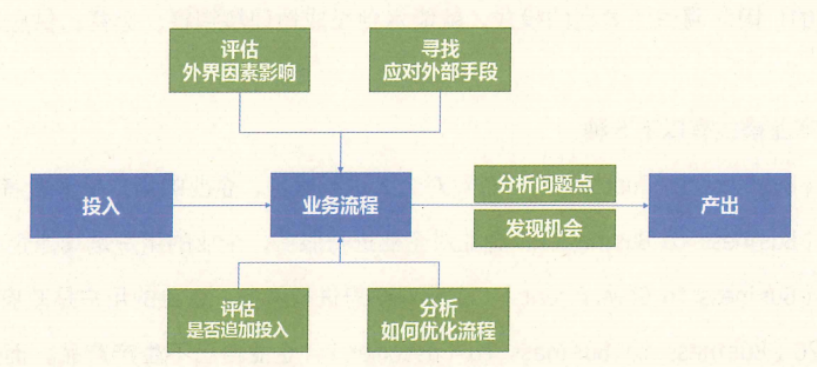

在这个基础之上,再来考虑以下5个方面的问题:

- 如何识别、评估、应对外部环境。

- 如何监督、优化、提升内部做法。

- 如何评估整体效益做出最优调整。

- 当遭遇问题的时候如何发现核心症结。

- 当缺少解决方法的时候,如何找到最优方法。

这样就把商业分析从简单推向了深入,为商业成功保价护航,如下图所示。

2.价值创造闭环

数据采集→分析洞察→决策制定→执行落地→效果反馈→优化迭代

实施案例:某连锁品牌通过该框架,在18个月内将新店成活率从60%提升至85%。

而在这一系列的工作里,重要的是明确目标,清晰投入/产出,这是所有商业分析工作的起点。目标高,从来不可怕,很多伟大的商业奇迹,都是源自一个远大的目标。目标高,且不考虑现状,没掌握方法,没全力执行,没评估内外部风险,才是导致商业失败的原因。

结语:构建数据驱动的成功体系

商业成功的科学路径强调:

1.从模糊到精确:量化定义每个关键要素

2.从经验到数据:用事实替代直觉判断

3.从孤立到系统:建立各要素的关联关系

4.从静态到动态:持续优化调整机制