典型问题:“我没钱了,怎么办?”

更新: 7/31/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟

你现在有钱吗?你因没钱发过愁吗?你没钱的时候,又是怎么办的呢?

专业的商业分析师会如何看待这些问题呢?

首先,要注意这个问题对应的正确答案是什么。这个问题不是在问“为什么我会没钱”也不是在问“我到底有没有钱”,而是在问“我没钱了,怎么办”。

因此,正确的答案显然不应该反问“你到底缺不缺钱”或“你怎么可能没钱",而是给出一个具体的动作,比如“你可以通过做xx事情来赚钱”。

因此,在上面的回答里,那些明显答非所问的回答可以先排除。

其次,有很多回答是人尽皆知的,比如:

- 没钱了就不花钱——这是大部分人都知道的。

- 没钱了去挣钱——这也是大部分人都知道的。

相比之下,有意义的回答应该是“不花钱怎么生活下去”及“去哪里挣钱”。

再次,有些回答的可操作性需要提升。比如:打电话找你别人借钱——如果可以的话,肯定已经打过电话了。现在站出来问这个问题,很有可能有更多的隐情,一个更好的答案是“用xx理由借钱,成功率更高”。

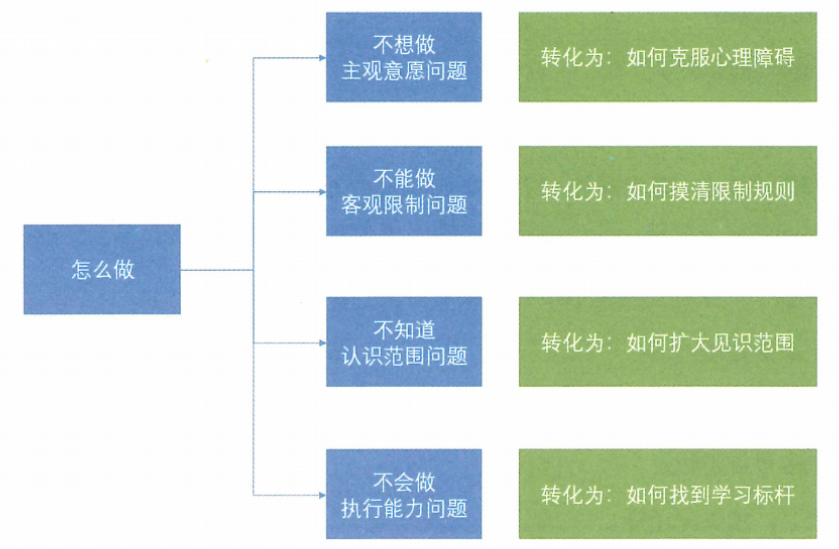

归根到底,这个问题是一个典型的“怎么做"的问题。“怎么做”的背后牵扯的问题非常广泛,到底是不想做?不能做?不知道?不会做?还是有其他隐情?目前我们一无所知。所以,这个问题不能被直接回答,而是要先梳理清楚问题的关键点在哪里,再看怎么入手,如图所示。

整体思路:分析原因,指导行动

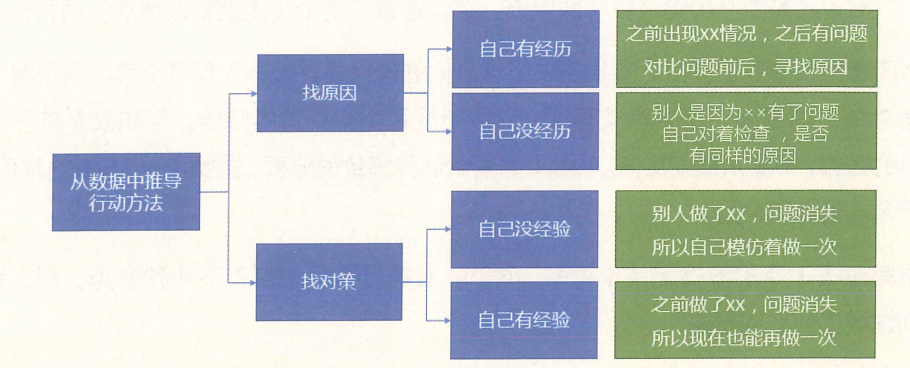

商业分析能不能直接驱动业务方,给出业务方行动方向呢?当然可以。只不过商业分析基于事实和数据,因此在推导业务方行动建议时,较多依赖已发生的事实,从已发生的事实里提取经验,进而指导业务方未来的行动。

这里有两条基本的思路。

(1) 找产生问题的原因

通过分析,找到产生问题的原因。从理论上来说,在消除产生问题的原因后,问题就会消失了。

(2) 找解决问题的对策

有时候我们可能不清楚产生问题的原因,但使用了某个对策以后,问题就消失了。从理论上来说,再遇到类似问题的时候,再用同样的对策,也能消除问题。

找产生问题的原因或找解决问题的对策,都需要有参照物。原则上,有两种寻找参照物的方法。

- 从自身过往经历中寻找:如果自己过去发生过类似的情况,那么可以从过去积累的数据里分析原因。

- 从别人的经验中寻找:如果自己没有发生过类似的情况,可以套用别人的经验,检查一下自己是否有这个问题,从而学习别人的经验。

整个解决问题的逻辑如图所示。

如第一个故事所讲的方法,遇到类似“我没钱了,怎么办”这样的问题,第一步该做的当然是梳理清楚情况,特别是对于以下基础问题更要提前梳理清楚。

- “我”是谁?

- 什么叫“没钱”?

- 已经试过哪些办法?

这里为了帮读者节省时间,我们已经完成了第一步的梳理,这位在校生的情况是:“我一个月的伙食费有2000元,前半个月就花完了,为什么花得这么快?后半个月怎么办呢?”到这一步已经清晰很多了,但仍要确认一个细节:到底什么算“花得快”?

这一次是15天花完叫“快”,那16天花完呢? 25天花完呢?进而可以树立一个简单的标准。

- 30天以内没花完的,都叫“慢”。

- 30天以内花完的,都叫“快”

- 30天以内,花完时间越短,越叫“快”

有了这个标准,问题已经很清晰了。从问题来看,这位在校生自己花费超支,每个人经济情况不一样,无法直接模仿别人的经验,那么可以从自身经历来分析,看看到底是什么原因造成花费超支。

总结原因:先看趋势,再谈个案

问题清晰以后,一般人都会直接进行分析:“为什么花钱快?”或“怎样才能省钱?”但用商业分析的思路看问题,就会再多问一句:“这种花费超支问题,到底是有规律的,还是临时性的?”因为凡是基于历史经验总结原因,都会遭遇“是个案还是普遍情况”的拷问。

某个问题出现的次数多少,直接反映了这个问题的性质。如果仅仅是个案,则很有可能是基于个案总结出的原因,指导意义有限,只能指导和个案相同的问题。但如果是基于普遍情况总结出的经验,则复用程度更高。当然,想要做这种细致的分析,需要像有数据记录才能继续分析。

如果有过去1年的数据记录(见图),且有可能呈现出以下4种态势,那么每一种态势分别说明了什么问题呢?

明显

- 情况1是突发型问题,大部分月份的支出情况都是正常的,只有偶尔几个月的情况有问题。

- 情况2是季节性问题,每个季节的第一个月都有“花得快”的情况。

- 情况3是短持续性问题,2018年的支出情况还正常,从2019年开始就一直是“花得快”的情况。

- 情况4是长持续性问题,从2018年年底开始,“花得快”的情况一直延续到 2019年4月。

遇到问题时,先看趋势再看细节,这是一个好习惯,这样可以更容易找到问题的源头,发现普遍性问题,避免被临时发生的琐事或偶尔发生的个案干扰了视线。

常见的问题包含以下4类。

- 突发型问题:造成这种情况的原因常常是事件驱动。到底在这些时间点,发生了什么大事?只要弄清楚了,就能对症下药,解决病根。

- 季节型问题:问题周期性重复,要弄清楚这个周期有什么特殊含义,背后的驱动力是什么?

- 短持续型问题:从发生问题的起点开始追溯,到底是什么引起的,还要持续多久?

- 长持续型问题:从发生问题的起点开始追溯,到底是什么引起的,并且要特别注意引起问题的原因,为什么隐藏了这么久,是不是和某些临时因素重叠时被发现的?

比如,对在校生来说,对应这4种典型的情况分析如下。

- 突发型问题:突然要报名考驾照或买电脑等大件产品。

- 季节型问题:每到换季就要买新衣服或囤生活用品。

- 短持续型问题:放假回家拿了钱,开学后就大手大脚地花完了……

- 长持续型问题:交了一个女朋友,支出增多……

很有可能单独关注一个月的情况就有几重因素夹杂,比如买了一批书,又交了女朋友,还遇到换季买了衣服,这些都是简单的突发型问题,似乎找妈妈伸手要钱就解决了。但将时间拉长,才能看到深层次的季节型/短持续型/长持续型问题,从而找到更多的应对手段。

当然,夹杂因素一多,就需要使用MECE方法拆分问题了。

指导行动:追溯源头,分类思考

注意:追溯问题源头,除了可以发现问题点,也能引出应对策略。

- 若发现是季节型问题,则不用紧张,这是正常波动,熬过这个月就好了。

- 若发现是短持续型问题(过节花太多),表明只是偶尔发生,熬过这个月就好了。

- 若发现是长持续型问题(交了女朋友),则分手就好了。

当然,这样分析很有可能直接导出一个馊主意,比如和女朋友分手。这就需要结合这个在校生的具体需求做修正。如果不分手,谈恋爱注定又要花钱,那么可以往“怎么增加收入的角度思考,寻找更多的分析思维。

但追溯源头并不能输出所有应对的策略,特别是在多种因素杂糅的时候。比如换季时、有正当的购物需求时、谈恋爱时……此时就得结合具体情况进行细节梳理,而细节梳理就需要用到 MECE 方法。

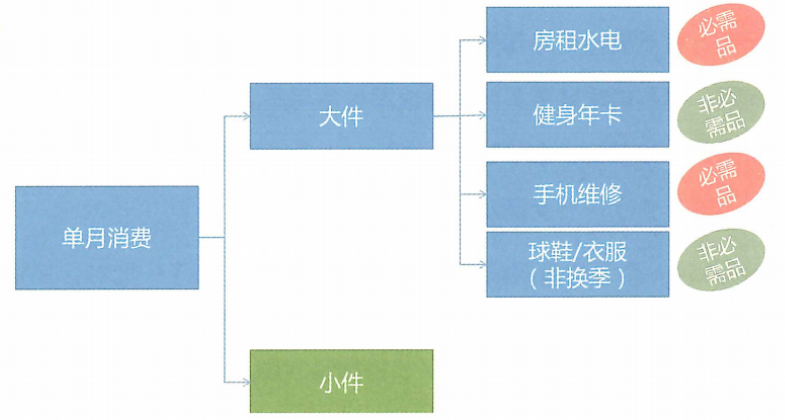

回忆一下之前列举记账的故事,人们坚持详细记录每一笔开支是很困难的。因此在进行 MECE 分析的时候,应优先考虑采集数据的难度。一般在支出方面,大件产品的开支往往令人记忆深刻,比如交学费、买手机或电脑、旅游等;小件产品的开支往往记录不全,特别是吃饭时的消费,很有可能直接用微信支付,事后完全想不起来了。因此,首先要区分的就是大件/小件产品支出,比如以单笔 100元为分水岭进行划分。要记得,这位在校生一个月的伙食费是 2000 元,这意味着超过 67元/天时,当天他就有亏空了。

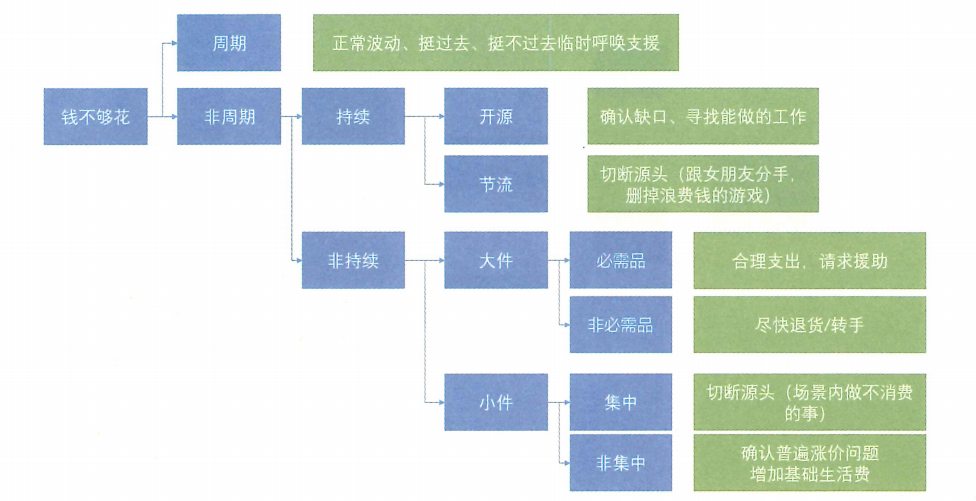

划分出大件/小件产品支出以后,可以先对大件产品再进行细分。大件产品比较容易记录清楚,且可以区分出必需品/非必需品。如图16-4所示,区分出来以后,就能自然而然导出新的策略(图中的“大件”指“大件产品”,“小件”同理)。

- 如果都是大件必需品,则本月超支是不可避免的,这位在校生直接向妈妈要钱好了因为是本身就需要的支出。

- 如果是大件必需品又混合了非必需品,那么这位在校生在面对眼前的困境时,赶紧看看非必需品能不能退货,退货就有现金回流,本月也不会特别缺钱了。

- 如果都是非必需品,那么这位在校生就得认真反思一下,这些东西是在什么场景下购买的,是不是非理性消费,比如沉迷游戏而充值太多……从源头上切断这些不必要的支出行为。

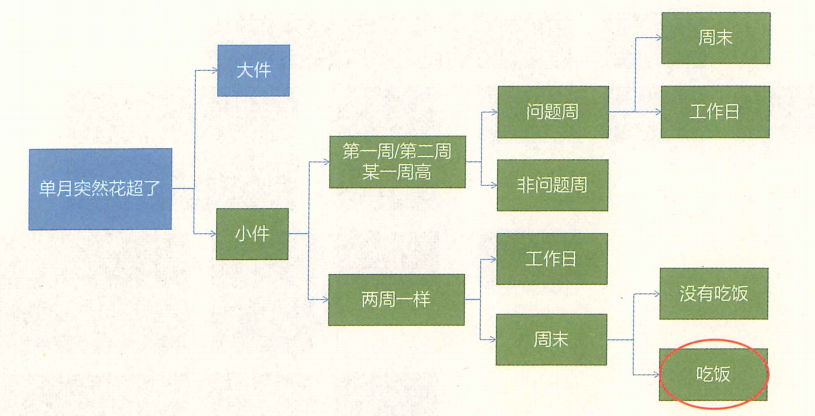

小件产品的支出可能不会被记录,因此首先从时间上进行区分,如图所示。

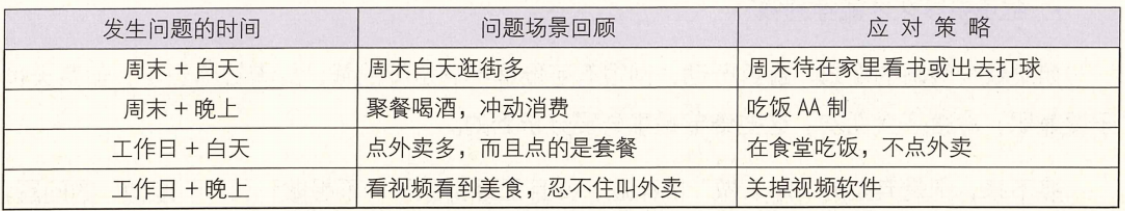

如果发生问题的时间点有集中趋势,则说明在某些场景下更容易出现问题,也很容易按图索骥找到问题发生的原因,从而推导出对策,如表所示。

当然,还有一种可能的情况:数据非常分散,场景也无法聚焦,似乎就是花钱多了(见图)。如果确实出现数据分散,又找不到任何大笔消费、特定时间、特定场景的问题则很有可能需要指向外界因素,比如物价涨了。这也是非常好确认的,只要去超市对比常见的产品价格即可确认该因素。如果确认属实,那么也能有比较清晰的策略:增加基础生活费。

当然,以上所有思路都是指向节流的。很有可能这位在校生并不会选择节流,而是更希望开源,此时分析的思路就完全调转了:

- 确认问题类型(突发型、季节型、短持续型、长持续型)。

- 确认问题会带来的资金缺口。

- 制定开源的目标:在多长时间以内,获得何种水平的收入。

- 梳理开源的方向。

站在商业分析的角度思考问题,上面这几步是必不可少的。基于分析厘清形势,并制定好目标再行动是分析思维的首要体现。缺少分析思维的人,常常一讲“挣钱”,第一时间冒出来的是具体的做法,比如做兼职等,这样的想法很有行动力,但完全回答不了当前的问题。

- 到底要挣多少钱?

- 到底要干多久?

- 到底要多久才能挣到钱?

如果缺少清晰的规划,盲目行动,则很有可能挣不到足够的钱,或者钱挣到了,但每天忙于做兼职,冷落了女朋友。这些细节是事先要分析到的。

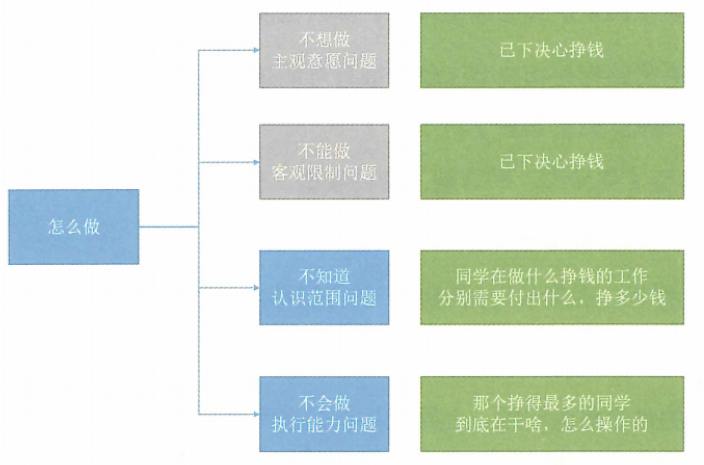

接下来,则是典型的“怎么做”的问题,并且已经排除了“不想做”和“不能做”的问题。既然已经下决心挣钱,剩下的问题就是“知不知道做什么”与“有没有能力做好”了。此时可以先采集其他同学的做法,了解具体的工作内容、工作时间、所需技能、收入多少,再从同学中挑出标杆,学习标杆的做法。整个思路如图16-7所示。

这样全套流程做完后,输出的建议就非常具体了。

而且,其中给到的解决方案能具体到场景,非常细致,具体如下。

- 非必需的产品要退货,下个月不要参加团购了。

- 必需的产品看以后是否需要,提前贮备/申请经费。

- 周末不逛街,可以待在家里看书、打球。

- 晚上提前入睡,9点后关掉视频软件。

当然,很有可能像第 15 章里列举的老张的例子一样,这些措施在上线后并不那么管用。此时就得做好数据监控,及时发现新的问题。这再次表明商业分析不是一步可以完成的,而是一项长期、细致、艰苦的工作。

小结:从分析到业务行动,需要突破四大陷阱

本章为什么要列举一个这么平常的例子呢?因为这个场景和现实工作太像了。业务部门经常会问出这类看似平凡实则错综复杂的问题,具体如下。

- 日活跃用户数量下降了怎么办?

- 用户活跃率下降了怎么办?

- 销售额没达标怎么办?

- 转化率不行了怎么办?。

这些问题很简单,以至于不用分析也能脱口而出一堆答案。

- “本来就会有日常波动呀!

- “数据降了有关系吗?

- 今天数据降了,可它明天又可能涨上去!

- 数据降了就策划活动呀!

- “数据降了就改页面呀!

每一个答案听起来都很有道理,但每一个答案又经不起推敲。关键是这些答案即使不做分析也能“拍脑袋”想出来,那分析的意义何在。

实际上,能给出上面这种回答,说明这些人已经很有水平了。在现实中要真问一个数据分析师:“日活跃用户数量下降了,该怎么办?”很有可能得到以下3种回答。

- 答非所问的回答:"日活跃用户数量下降主要是注册180天以上的老用户数量下降了……"

- 毫无价值的回答:“日活跃用户数量下降了,那么就策划活动!

- 空洞无物的回答:“一要加强引流,二要做好用户留存,三要促进用户活跃,四要打造好产品!

所谓笔下似有千言,胸中实无一策。而且越是对统计学、机器学习算法精熟的数据分析师越喜欢这么做。因为这些人将太多的精力都投在了数据本身,缺少对业务的基本了解,更缺少和业务人员的沟通协调能力,不能把理论知识融入商业环境,当然更提不出具体的行动方案了。

而再往下细看数据,又很容易陷入细节的陷阱。

- 缺少问题梳理,没有找到真正的问题。。

- 只看眼前问题,忽视长期的趋势。

- 没有长期规划,定不出改善的数量。.

- 不能用 MECE 分析方法,找不到应对方向。

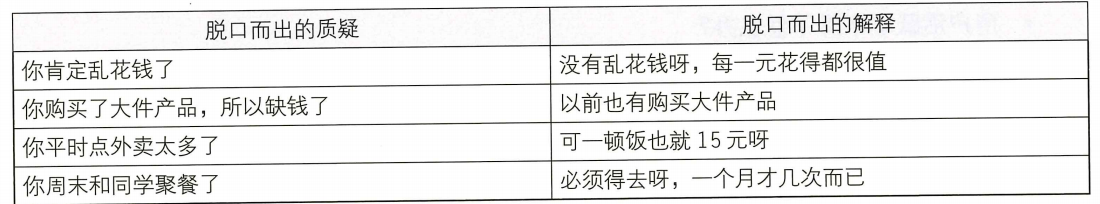

这些问题都是缺少从大到小,从粗到细的层层梳理所致的。如果不经历这些过程,直接想应对策略,就很容陷入细节,得到的回答也难以服众,如表16-2所示。

这种争论在企业里多不多?非常多!甚至大部分时候是这样的情况:办事的部门永远不可能承认是自己的问题,一定是把责任往外人身上推、往大环境上推、往常规情况上推。如果不做 MECE 分析方法分类,很有可能陷入无休无止的争论中。

有了清晰的梳理,不但能解答当前的问题,而且能为未来建立起监控标准。既能检验改进措施的效果,又能监控问题的发展趋势。正如同第9章介绍 MECE方法里列举的某员工上班迟到分析的例子,很有可能随着时间的推移,问题发生了变化,建立监控标准后,就能洞察这些变化,做出应对适合当前形势的策划了。

但需要注意的是,商业分析的缺点也在这个案例里被暴露无遗。商业分析最基础的素材:数据,很有可能是不存在的--有记账习惯的男生少之又少,因此很有可能所有分析都无法进行。虽然本例中已经极大消减了所需数据,但数据不足,始终是最大的瓶颈。

最后,商业分析给出的解决办法也不见得是最佳的方法。回顾本书开头所列举的解决办法很有可能这位在校生给家里打个电话,或者找到一个高薪兼职就把缺钱的问题解决了。商业分析依赖事实做判断,对于这种完全没发生过的情况,缺少预判能力,这也是商业分析方法的局限性。